雑草が生えない土、いわゆる「固まる土」を使えば、面倒な草むしりから解放されるかもしれない。そう考えて情報を集めているご家庭は多いのではないでしょうか。

しかし、「DIYでやってみたけど、すぐにひび割れた」「数年経ったらコケだらけで汚くなった」といった失敗談も多く、費用と時間をかけたのに後悔したくないという不安から、一歩踏み出せずにいる方も少なくありません。

特に、小さなお子様やペットがいるご家庭では、安全性も気になりますよね。その不安、20年以上お庭づくりに携わってきたプロとして、痛いほどよく分かります。

実は、固まる土で失敗する原因のほとんどは、「正しい知識がないまま、ご自宅の環境に合わない製品や施工方法を選んでしまっている」ことにあります。

そこでこの記事では、奈良県で2000件以上のお庭づくりをお手伝いしてきた私が、プロの視点から「雑草が生えない土」の全てを徹底解説します。製品選びのポイントから、他の雑草対策との比較、後悔しないための具体的な対策、そして初心者でも失敗しないDIYの方法まで、あなたのお悩みを解決するための知識を詰め込みました。

この記事で得られる内容:

- プロが選ぶ、おすすめの「固まる土・防草砂」7選の比較

- 防草シートやコンクリートなど、他の5つの雑草対策との違い

- 固まる土で後悔しがちな5つのデメリットと、その具体的な対策

- DIYで失敗しないための、正しい選び方と施工手順の全知識

- 雑草対策をDIYで行うべきか、業者に依頼するべきかの判断基準

西原 智(西原造園 代表)

奈良県で庭リフォーム・外構工事を行う現役職人

奈良県を中心に庭リフォーム・外構工事を行う西原造園代表。

西原造園は創業40年を超え、奈良県内での施工実績は2000件以上。googleの口コミ評価・星4.6を獲得。

これまで「雑草管理が限界になった庭」「人工芝を選んだ庭」「生垣をフェンスに変えた庭」など、個人宅の庭づくり・リフォーム工事を中心に奈良県特有の土壌・気候・生活背景を踏まえた庭の悩みを数多く解決してきた。

本記事で紹介している内容は、実際の施工現場で判断し、改善してきた事例・経験に基づくものであり、カタログや机上誌知識ではなく「現場で結果が出た方法」のみを解説している。

奈良新聞や全国紙「ガーデン&エクステリア」掲載歴あり。父は一級造園技能士、母は一級造園施工管理技士。地域に根ざし、「あとで後悔しない庭づくり」を第一に考えることを信条としている。

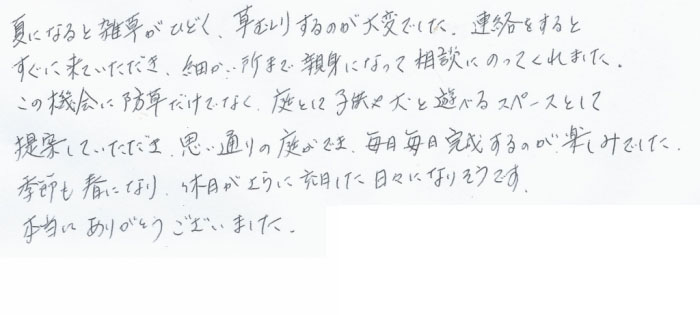

雑草が生えない土「固まる土」を選択した奈良県香芝市のK様の事例

「もう、毎週末の草むしりはうんざり…」

今回ご紹介する奈良県のK様も、そんなお悩みを抱えるお一人でした。

共働きで忙しい毎日の中、せっかくの休日が雑草との戦いで終わってしまう。何より辛かったのは、庭で遊びたそうにしているお子様と愛犬の姿を見ることでした。

「この子たちと、心置きなく遊べる庭を作りたい」。それがK様の切実な願いだったのです。雑草対策を調べる中で、「防草シートと砂利」が効果的だと知ったK様。

しかし、「砂利で遊んで愛犬の肉球が血だらけになった」「靴に石が入って、子どもが庭に出たがらなくなった」という体験談を目にし、全力で拒否されました。かといって人工芝は、ワンちゃんの排泄物の処理やニオイが気になる…。

安全に、気兼ねなく、家族みんなが笑顔になれる庭。そんなK様の想いに応えるため、私たち西原造園がご提案したのが「固まる土」とコンクリートにする事でした。

草が生えないのはもちろん、表面が土の風合いで舗装されるため、三輪車やボール遊びも自由自在。愛犬が走り回れるドッグランにもなります。

さらに、目隠しフェンスを設置し、人目を気にせず過ごせるプライベートな空間が完成しました。

雑草の悩みから解放され、家族との時間を手に入れたい。K様のように切実に願うあなたのために、ここからは、後悔しない「雑草が生えない土」の選び方と使い方を、プロの視点から余すところなくお伝えしていきます。

雑草が生えない土・雑草対策におすすめの「固まる土と防草砂」7選

「固まる土」と一口に言っても、実は様々な種類があり、どれを選べば良いか迷ってしまいますよね。

ここでは、数ある製品の中から、私が現場での経験も踏まえて「これは信頼できる」と判断した7つの製品を厳選してご紹介します。

セメントで固める一般的なタイプから、環境に配慮した新素材、そして「固めない」という選択肢まで、それぞれの特徴を比較検討し、あなたのお庭に最適なものを見つけてください。

| ①マグネッシー (井上建設) | 固まる土(Mg系) | 天然マグネシウム、真砂土 | セメント不使用の環境配慮型。 ヒビ割れしにくく表面温度低減。弱アルカリでペット安心。撤去容易。 | ¥1,980/10kg袋(1㎡=2.5袋要) |

| ②まさ王 (テラダ) | 固まる土(セメント系) | セメント、砂 | ホームセンター定番。初心者向け。水かけ1回+24h硬化。やや軟らかめで踏圧△、駐車場不可。 | 約¥900/15kg袋(1㎡=3袋要) |

| ③防草マサ プレミックス (ヤマチヤ) | 固まる土(セメント系) | 天然砂、固化剤 | 苔・カビが繁殖しにくい改良品。公共工事での採用実績もあり信頼性が高い。 | 約¥3,300/25kg袋(1㎡=2.2袋要) |

| ④固まる防草砂 (アイリスオーヤマ) | 固まる土(セメント系) | セメント、珪砂、顔料 | 軽量で施工ラク。有害物質ゼロ、透水性◎。24時間硬化。玄関周りにも自然な風合い。 | 約¥1,300/10L袋(1㎡=3袋要) |

| ⑤まさdo楽 (醒井工業) | 固まる土(セメント系) | 自然土、固化剤、混和剤 | プロ仕様の高機能・高強度タイプ。照り返し抑制、防塵効果あり。施工に手間と技術を要する。 | DIYでの入手は困難 |

| ⑥防草マサ・スペシャル (ヤマチヤ) | 固まらない防草土 | ろう石 (タルク)主体 | 非硬化タイプ。雑草に栄養過剰摂取させ枯死させる特殊土。安全性◎・色明るめ。耐用 約3年(再敷可)。 | 約¥3,000/25kg袋(1㎡=2.2袋要) |

| ⑦防草サンド (マツモト産業) | [cite_start]固まらない防草砂 | [cite_start]天然真砂土、天然砂、天然鉱物 | [cite_start]敷くだけ簡単。天然素材100%でペットも安心 [cite_start]。散水・転圧不要 [cite_start]。効果持続目安2~3年 。 | 約¥2,300/袋15kg(1㎡=3袋要) |

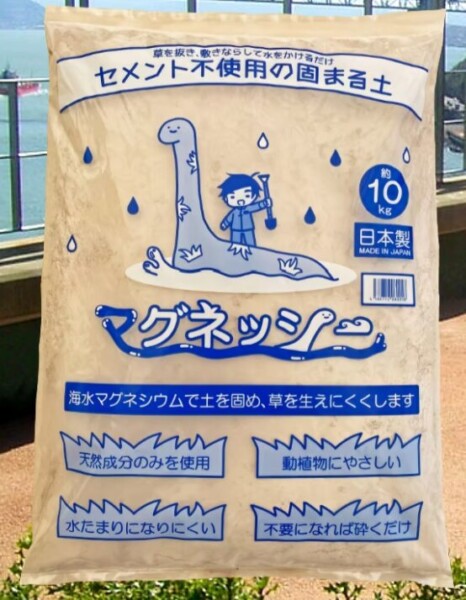

【固まる土】マグネッシー

これまでにご紹介した製品の中で、特に私が天然素材系の固まる土としてお勧めしているのが、この「マグネッシー」です。

従来の固まる土がセメントを主成分としているのに対し、この製品は海水由来の天然マグネシウムを固化材に使っているのが最大の特徴。

環境や安全性への配慮が求められる現代の庭づくりに非常にマッチした選択肢と言えるでしょう。

セメントを使わないことによるメリットは多く、まずひび割れが起きにくい点が挙げられます。また、コンクリートやセメント系製品と比べて、夏の照り返しによる表面温度の上昇を抑えてくれるという実験データもあり、小さなお子様やペットが裸足で歩くような場所でも安心です。

さらに、成分が弱アルカリ性なので、周辺の植木への影響が少なく、施工時の手荒れの心配も軽減されます。

そして何より画期的なのが、撤去が非常に簡単なこと。将来、お庭の模様替えをしたくなった時も、ハンマーで砕けば元の土に還すことができるため、産業廃棄物として処分する必要がありません。

価格は一般的な製品より少々高くなりますが、この環境性能と将来的なリフォームのしやすさを考えれば、十分にその価値はあると私は考えています。

【固まる土】まさ王

DIYで雑草対策を考えたことがある方なら、ホームセンターで一度は「まさ王」の名前を目にしたことがあるのではないでしょうか。

この製品の最大の魅力は、何と言ってもその手軽さとコストパフォーマンスです。15kg入りの袋が1,000円前後と非常に安価で、全国のホームセンターで簡単に手に入るため、思い立ったらすぐに挑戦できるのが嬉しいポイントですね。

施工も非常にシンプルで、厚さ3cmに敷きならして、ジョウロで水をかけるだけ。約24時間後にはカチッと固まり、面倒だった草むしりから解放されます。

DIY初心者の方や、「まずは固まる土がどんなものか試してみたい」という方には、まさにうってつけの入門用製品と言えるでしょう。

ただし、その手軽さの反面、強度はあまり高くありません。人が頻繁に歩く場所や、ましてや駐車場のような車の重量がかかる場所への使用は避けるべきです。

あくまで、建物の脇や室外機の周り、花壇の縁取りといった、あまり踏まれない場所の雑草対策と割り切って使うのが正解です。

耐久年数も3〜5年程度が目安ですが、この価格と手軽さを考えれば、定期的な補修もそこまで苦にはならないのではないでしょうか。

【固まる土】防草マサ プレミックス

「固まる土を施工したけど、日陰の場所がすぐに苔だらけになって見苦しくなった…」というのは、実によくある失敗例です。そんなお悩みを解決するために開発されたのが、ヤマチヤ社の「防草マサ プレミックス」です。

この製品は、公共事業や公園の遊歩道などにも採用されているプロ仕様の固まる土で、その一番の特徴は苔やカビが繁殖しにくいように改良されている点にあります。

日当たりの悪い北側の犬走りや、湿気がこもりがちな隣家との狭い通路など、苔の発生が特に心配される場所で雑草対策をしたい場合には、この製品を選ぶことで、長期間にわたって美しい景観を維持しやすくなります。

NETIS(新技術情報提供システム)にも登録されている確かな品質で、耐久性や強度にも安心感があるのは、私たちプロにとっても嬉しいポイントです。

ただし、その分価格は「まさ王」のような普及品と比べると高価になりますし、ホームセンターなどではあまり見かけないため、入手するには専門の資材店やインターネット(ネット通販)を利用する必要があります。

施工もより丁寧な散水と養生が求められますが、「絶対に苔で失敗したくない」という強いご希望がある場所には、検討する価値が十分にある信頼性の高い製品です。

【固まる土】アイリスオーヤマ 固まる防草砂

DIY派の強い味方として、ホームセンターで手軽に入手できる製品の中では、アイリスオーヤマの「固まる防草砂」も非常に人気が高いですね。

この製品の魅力は、低価格でありながら、品質のバランスが非常に良い点にあります。まとめ買いセットなども充実しており、広い面積をできるだけコストを抑えて施工したい、というニーズにしっかりと応えてくれます。

また、他の土系の製品と比べて比較的軽量に設計されているため、女性やご年配の方でも扱いやすいというメリットも見逃せません。

セメント系ではありますが、有害な化学薬品は一切使用しておらず、固まった後も雨水などをしっかり地中に通す透水性も確保されています。

そのため、花壇のすぐそばや植木の根元周りなど、植物への影響が気になる場所でも安心して使えるのが大きな強みです。

もちろん、プロ仕様の製品と比べれば強度は標準的で、駐車場への使用は推奨されません。しかし、玄関周りや庭の通路など、人が歩く程度の場所であれば十分な性能を発揮してくれます。

何より、国内大手メーカー品ならではの分かりやすい説明書と入手しやすさは、初めて固まる土に挑戦するDIYユーザーにとって、大きな安心材料になるのではないでしょうか。

【固まる土】まさdo楽

ここまではDIYでも扱いやすい製品を中心にご紹介してきましたが、中には「どうせやるなら、プロレベルの仕上がりを目指したい」という方もいらっしゃるかもしれません。

そんな本物志向の方にご紹介したいのが、この「まさDO楽(まさどーらく)」です。

主に私たちのような造園業者が使用するプロ仕様の製品で、施工に手間がかかる分、その強度と機能性は他の製品とは一線を画します。

この製品は、一度目の散水の後、数時間おいてから二度目の散水を行い、さらに丸一日以上かけてじっくりと乾燥・硬化させます。

この丁寧なプロセスを経ることで、コンクリートに迫るほどの非常に高い強度が生まれ、人が頻繁に歩くアプローチなどでも、ひび割れや表面の劣化が起きにくい、非常に長持ちする舗装が完成します。

さらに、土が本来持つ保水性を活かして夏の照り返しを抑制したり、表面が緻密に固まることで砂埃の飛散を防いだりといった、ワンランク上の機能性も備えています。

一般の方が手に入れるのは少し難しいかもしれませんが、「絶対に失敗したくない大切な場所」の施工をプロに依頼する際には、こういった高性能な材料の選択肢があることも、ぜひ知っておいていただきたいですね。

【固まらない防草砂】防草マサ スペシャル

ここまでは「固める」ことで雑草を防ぐ製品をご紹介してきましたが、実は「固めない」という逆転の発想の製品も存在します。その代表格が、ヤマチヤ社の「防草マサ スペシャル」です。

この製品は、天然鉱物の蝋石(ろうせき)を主成分とし、水をかけて固めるのではなく、撒くだけで雑草が生えにくい土壌環境を作り出します。

その仕組みは非常にユニークで、土に含まれる特殊な天然鉱物が、雑草の根に吸収されると栄養バランスを崩させ、生育を阻害するというもの。

もちろん、除草剤のような化学薬品は一切使用していないため、人やペットには全く無害で、非常に安全性が高いのが特徴です。

固めないことの最大のメリットは、施工と撤去が圧倒的に簡単なこと。将来的に花壇を作ったり、家庭菜園にしたくなったりした場合でも、砂を掻き集めるだけで簡単に元の土に戻せます。

「数年後には庭の使い方が変わるかもしれない」といった、将来の変更可能性がある場所には、まさに最適な選択肢と言えるでしょう。ただし、効果は永久ではなく、2〜3年ごとの補充が必要になる点は覚えておいてください。

【固まらない防草砂】敷くだけ防草サンド

続いてご紹介するのも、撒くだけで雑草対策ができる「固まらない」タイプの製品ですが、こちらは天然素材100%という点にこだわりたい方におすすめです。

マツモト産業の「防草サンド」は、主成分が天然の真砂土や鉱物だけで作られており、環境や人体への安全性が非常に高いのが特徴です。

施工は、転圧や散水が一切不要で、雑草を根からしっかり抜いて整地した地面に、厚さ1cm以上にして敷きならすだけ。(厚さ1cmは最低条件。雑草抑止の効果を発揮させるには1cm以上がお勧めです。)

この手軽さから、DIY初心者の方でも失敗しにくい製品と言えるでしょう。透水性も良く、固めないため凍害やコンクリートのような白華現象の心配もありません。効果の持続期間は環境にもよりますが、約2〜3年とされています。

自然な土色の「真砂土色」と、明るい印象の「御影(白)色」の2種類から選べるため、玄関周りやお墓、玉砂利の下地など、景観を大切にしたい場所にも適しています。

ただし、効果を最大限に引き出すには、施工前の丁寧な除草と抜根が不可欠である点、そして傾斜地には使えない点には注意が必要です。

固まる土と5つの雑草対策を比較!あなたに最適なのはどれ?

固まる土が魅力的な雑草対策であることはお分かりいただけたかと思いますが、もちろん万能ではありません。世の中には、防草シートやコンクリート、人工芝など、他にも様々な対策が存在します。

大切なのは、それぞれのメリット・デメリットを正しく理解し、あなたのお庭の場所や目的、そして予算に最も合った方法を見極めること。ここでは、固まる土を含む6つの主要な雑草対策を、プロの視点から徹底的に比較・解説していきます。

以下の表では、6つの代表的な雑草対策について、これらの比較ポイントを分かりやすく整理しました。それぞれの方法が持つ長所と短所を客観的に把握し、あなたの優先順位と照らし合わせながら、最適な選択肢を絞り込んでいきましょう。

| 防草方法 | 初期費用(DIYの場合) | 景観性(見た目) | DIY施工難易度 | 耐久・効果持続 | 主なメリット | 主なデメリット |

| 固まる土(固化型) | 中~高(約¥3,000〜5,000/㎡程度) | 自然風◎ | 中(下地整備要) | 約5〜10年 | 見た目が土で自然。上を歩け掃除しやすい。雑草抑制効果が高く隙間なし。部分補修で長持ち。 | 下地不備で ひび割れ・水たまり リスク。施工やり直し困難(撤去費高)。強い踏圧で劣化。 |

| 固まらない防草砂 | 低(約¥1,000〜2,000/㎡) | 土〜砂状△ | 易(撒くだけ) | 0.5〜2年 | 施工超簡単で誰でもできる。コスト安く広範囲に使える。環境への影響小・メンテ融通◎。 | 効果が徐々に薄れるため 定期補充必要。踏むと動く砂状で用途限定。強雑草には効果薄い場合あり。 |

| 防草シート+砂利 | 低〜中(約¥1,500〜3,000/㎡) | 砂利次第◯ | 中(敷設簡単) | 約5〜10年以上 | コスト安く手軽。見た目多様(砂利色で調整可)。DIY向き。砂利層が泥はね防止・防犯効果も。 | 見た目がややチープ(シート露出注意)。砂利の隙間に土埃蓄積→雑草発生。掃除しにくい、転倒注意(砂利不安定)。 |

| コンクリート舗装 | DIY非推奨 | 無機質△ | 難(プロ施工推奨) | 20年以上 | 耐久最強で半永久(雑草完全遮断)。駐車場など高荷重に安心。雑草管理から完全解放。 | 景観が硬質で味気ない。夏暑い・雨水浸透0で排水設計必要。撤去困難。 |

| 人工芝(防草シート下敷) | 中~高(約¥5,000〜8,000/㎡) | 緑で◎ | 難気味の中(敷設コツ要) | 6〜10年(芝劣化迄) | 緑の芝生風景 が得られ景観◎。肌触り良く子供やペットの遊び場に最適。高品質品は耐UVで長持ち。 | 安価品は紫外線で劣化・変色。夏場 高温化(人工芝は50℃超になる例も)。ゴミや落葉除去に手間。下地不陸で水たまり時にカビ発生も。 |

| インターロッキング | 高(¥10,000/㎡前後) | おしゃれ◎ | 難(職人技推奨) | 10〜30年(部分補修可) | 高デザイン性:多彩な色形ブロックで演出可能。耐久・透水型も選べ、車載OK。ブロック単位で 部分差替え できるメンテ性。 | 初期費用大きく施工も難易度高。目地から 雑草やコケ が発生しやすい(目地砂に種が溜まる)ので定期目珪砂入れが必要。水平出し等高度な下地施工必須。 |

「防草シート+砂利」と固まる土の違いは?|手軽さと使い方で比較

雑草対策の中でも、特にDIYで手軽に始められる方法として人気なのが「防草シート+砂利」の組み合わせです。

コストを最優先で考える共働きのご家庭や、あまり人目につかない裏庭の雑草対策としては、非常に有効な手段と言えるでしょう。

しかし、玄関アプローチなど、見た目や歩きやすさも重視したい場所では、固まる土に軍配が上がります。

一番の違いは、施工後のメンテナンスの手間と景観です。防草シートと砂利は、初期費用が安く施工も簡単ですが、落ち葉の掃除がしにくかったり、砂利が散らばってしまったりと、日々の管理に意外と手がかかるものです。

その点、固まる土は表面がフラットに固まるため、ほうきでサッと掃くだけで綺麗になり、掃除が非常に楽です。見た目も自然な土の風合いで、庭全体の景観を損ないません。

初期費用と施工の手間はかかりますが、その後の長期的な維持管理のしやすさを考えれば、人がよく歩く場所や、常に美しく保ちたい空間には、固まる土を選ぶ価値が十分にあると私は考えています。

「コンクリート」と固まる土の違いは?|耐久性と永続性で比較

「もう絶対に雑草を生やしたくない!」という強い意志をお持ちの方、特に駐車場の雑草対策に悩む方にとって、コンクリート舗装は最も確実な選択肢の一つです。

その圧倒的な耐久性と防草性能は、他のどの方法も敵いません。一度しっかり施工すれば、15年以上、半永久的に雑草の悩みから解放されるでしょう。

しかし、その強固さにはいくつかの代償が伴います。まずは、景観がどうしても無機質で冷たい印象になりがちなことです。

さらに、真夏の照り返しは強烈で、コンクリートの表面温度は驚くほど高くなります。何より大きなデメリットは、一度固めたら元に戻すのが極めて困難だという点です。

その点、固まる土はコンクリートほどの強度はないものの、自然な土の風合いで景観に優しく、照り返しも穏やかです。

DIYでの施工も可能で、コストを大幅に抑えることができます。将来的に「ここに花壇を作りたい」と思っても、コンクリートよりは撤去やリフォームがしやすいという柔軟性も持ち合わせています。

耐久性最優先ならコンクリート、景観とコスト、将来の変更可能性を考えるなら固まる土、という使い分けが賢明です。

「人工芝」と固まる土の違いは?|見た目の良さと使いどころで比較

「雑草対策はしたいけど、庭にはやっぱり緑が欲しい!」そう考える、小さなお子様やペットのいるご家庭にとって、人工芝は非常に魅力的な選択肢ですよね。

一年中青々とした芝生の景観は、お庭を明るく彩ってくれますし、そのふかふかとしたクッション性は、子供たちが転んでも怪我をしにくいという大きな安心感に繋がります。

しかし、人工芝にも弱点はあります。特に注意したいのが、真夏の表面温度です。

直射日光が当たると、人工芝の表面は50〜60℃以上になることもあり、火傷の危険性が指摘されています。また、芝の間に落ち葉やゴミが入り込むと掃除が大変だったり、安価な製品は数年で劣化して見た目が悪くなったりすることもあります。

一方、固まる土は見た目こそ地味ですが、自然な土の風合いはどんな庭にも馴染みやすく、夏の表面温度の上昇も人工芝ほどではありません。

表面がフラットなので掃除も簡単です。子供やペットの遊び場としての安全性を最優先するなら人工芝、管理のしやすさと自然な景観を重視するなら固まる土。

それぞれの長所を理解し、お庭のゾーンごとに使い分けるのも非常に良い方法だと思います。

「インターロッキング」と固まる土の違いは?|デザイン性と使いどころで比較

玄関アプローチやテラスなど、特にお客様の目に触れる場所の雑草対策では、「どうせならお洒落にしたい」というご要望をよくいただきます。

そんなデザイン性を最優先するなら、インターロッキング(敷石)が最も適した選択肢と言えるでしょう。

様々な色や形のブロックを組み合わせることで、レンガ調や石畳風など、オリジナリティあふれる華やかな空間を演出できます。

ただし、その高いデザイン性と引き換えに、初期費用はかなり高額になり、施工も専門的な技術を要するため、基本的にはプロに依頼することになります。

そして、インターロッキングの最大の弱点が、ブロックの隙間(目地)から雑草が生えやすいことです。定期的に目地の掃除や砂の補充をしないと、せっかくの美しい景観が台無しになってしまいます。

その点、固まる土はデザインの自由度こそ低いものの、目地がないため雑草が生える心配がほとんどありません。

コストも比較的安価で、自然で落ち着いた雰囲気に仕上がります。華やかさや装飾性を求めるならインターロッキング、費用を抑えつつ、シンプルで雑草の心配がない舗装を望むなら固まる土。

それぞれの特性を活かして、例えば縁取りだけをインターロッキングにするなど、組み合わせることで両方の長所を享受することも可能です。

【プロの結論】最強の雑草対策は「合わせ技」!目的別おすすめの組み合わせ

これまで様々な雑草対策を比較してきましたが、お気づきの通り、どんな方法にも一長一短があり、「これさえやっておけば絶対に大丈夫」という万能の解決策は存在しません。

だからこそ、私たちプロが現場で最も重視するのが、それぞれの対策の「いいとこ取り」をする「合わせ技」です。

お庭をいくつかのゾーンに分け、場所の用途や目的に応じて最適な方法を組み合わせることで、コストと効果のバランスが取れた、後悔のない雑草対策が実現できるのです。

例えば、駐車場のタイヤが乗る部分は耐久性最強のコンクリートで固め、人が歩くだけの中央部分は景観の良い固まる土で仕上げる。

こうすれば、費用を抑えつつ、機能性と見た目の両方を満たすことができます。

また、玄関周りなど人目につく場所はデザイン性の高いインターロッキングにし、建物の裏手など普段あまり見ない場所は低コストな防草シートと砂利で済ませる、というのも非常に賢い選択です。

お子様が遊ぶ主庭は安全な人工芝を敷き、そこへ続くアプローチは歩きやすい固まる土にする。このように、あなたの暮らしの動線や、その場所で「誰が」「何をするか」を具体的にイメージしながら計画を立てることが、失敗しないための最大の秘訣です。

一つの方法に固執せず、柔軟な発想で、あなたの理想の庭づくりを考えてみてください。

雑草が生えない土とは?固まる土・防草砂の種類と仕組み

雑草対策として人気の「固まる土」ですが、そもそもどのような仕組みで雑草を防いでいるのでしょうか。

また、「固まらない」のに雑草が生えにくくなるという不思議な砂も存在します。

これらの製品の基本的なメカニズムを知ることは、ご自身の庭に合ったものを選び、正しく施工するための第一歩です。ここでは、それぞれのタイプの特徴と、メリット・デメリットについて分かりやすく解説していきます。

【固まるタイプ】の特徴とメリット・デメリット

一般的に「固まる土」や「固まる砂」と呼ばれている製品は、その名の通り、水をかけることで主成分である土や砂がカチカチに固まる舗装材です。

この「固まる」仕組みの鍵を握っているのが、製品に混ぜ込まれている「固化材」。市販されている製品の多くは、コンクリートと同じ「セメント」を固化材として使用しています。

土が物理的に固まることで、地面に隙間がなくなり、雑草の種が根を張るスペースを奪ってしまいます。

また、太陽の光が地中に届かなくなるため、地中に眠っている種が発芽することも防ぎます。これが、固まる土が雑草を抑制する基本的なメカニズムです。

メリットは、高い防草効果と、自然な土の風合いを両立できる点。しかし、デメリットとして、下地作りを怠るとひび割れが起きやすいことや、一度固めると撤去が非常に大変であることなどが挙げられます。

この「後戻りできない」という特性をよく理解した上で、施工する場所を慎重に選ぶ必要がありますね。

【固まら『ない』タイプ】の特徴とメリット・デメリット

一方で、近年注目を集めているのが、「固まらない」タイプの防草砂です。

これは、水をかけても固化せず、砂や土の状態のまま雑草の生育を抑制するという、ユニークな発想の製品です。

その仕組みは製品によって様々ですが、主に土壌の環境を雑草にとって不利な状態に変えることで効果を発揮します。

例えば、土壌のpHをアルカリ性に傾けて特定の栄養素の吸収を阻害したり、特殊な鉱物の効果で雑草に栄養を過剰摂取させて弱らせたり、といったメカニズムがあります。

また、カインズの人工砂のように、多孔質な構造で水はけを良くし、雑草が深く根を張れないようにする物理的なアプローチもあります。

最大のメリットは、施工が「撒くだけ」と非常に簡単で、撤去も容易なこと。将来的に庭の使い方を変える可能性がある場所には最適です。

ただし、その効果は永久ではなく、半年から2年程度で効果が薄れてくるため、定期的な補充が必要になります。また、スギナやドクダミといった、地下茎で増える強力な雑草に対しては、効果が限定的である場合も多いです。

【重要】購入前に知るべき固まる土の5つのデメリットと後悔しないための対策

固まる土は、正しく使えば非常に有効な雑草対策ですが、その特性を理解せずに安易に施工してしまうと、「こんなはずじゃなかった…」と後悔する結果になりかねません。

特に、インターネットで検索すると「ひび割れ」や「コケ」といったネガティブな情報も多く、不安に感じている方も多いのではないでしょうか。

ここでは、固まる土で失敗しないために、購入前に必ず知っておくべき5つの代表的なデメリットと、それを回避するためのプロの対策を具体的にお伝えします。

デメリット1:ひび割れの問題と対策

固まる土に関するご相談で、最も多いのがこの「ひび割れ」の問題です。「施工して数ヶ月で、表面がひびだらけになってしまった」というお悩みは、残念ながら後を絶ちません。

このひび割れが起こる最大の原因は、施工前の「下地づくり」が不十分であることにあります。

ふかふかの柔らかい土の上にそのまま固まる土を敷いてしまうと、後から地面が沈み込み、表面の固まった層だけがパリパリと割れてしまうのです。

これを防ぐためには、施工前に地面をしっかりと踏み固める「転圧」という作業が不可欠。私たちプロは、専用の機械を使って徹底的に地面を締め固めます。

DIYで行う場合でも、タンパーという道具を使ったり、コンクリートブロックで何度も突き固めたりと、この工程だけは絶対に手を抜かないでください。

また、広い面積を一度に施工すると、乾燥収縮によってひび割れやすくなります。

10㎡を超えるような場所では、レンガなどで区切り(伸縮目地)を入れてあげると、ひび割れのリスクを大幅に減らすことができます。

多少のヘアクラック(髪の毛のような細いひび)は性質上避けられませんが、こうした対策を講じることで、大きな割れや剥がれは防ぐことが可能です。

デメリット2:コケ・カビの発生と対策

「せっかく綺麗に施工したのに、一年も経たないうちに緑色のコケや黒いカビで汚くなってしまった…」これも、非常によくある失敗例です。

特に、日当たりが悪く、ジメジメと湿気がちな場所では、この問題が発生しやすくなります。

コケやカビは、常に表面が湿っている場所が大好きです。固まる土は、ある程度の水分を保つ性質(保水性)があるため、日陰でなかなか乾かないような環境では、彼らにとって最高の住処を提供してしまうことになるのです。

これを防ぐためには、まず施工前に、その場所がコケの生えやすい環境かどうかを見極めることが重要です。

対策としては、地面にしっかりと勾配(傾斜)をつけて、雨水が溜まらずスムーズに流れるように設計すること。

そして、できるだけ風通しを良くし、地面が早く乾くように工夫することです。

最近では、製品自体に苔の発生を抑制する成分が含まれたものもありますので、北側の犬走りなど、特にリスクが高い場所にはそうした製品を選ぶのも賢明な判断と言えるでしょう。

デメッリト3:水はけの問題と対策

「固まる土は透水性があると聞いていたのに、雨が降ると水たまりができて、なかなか引かない…」というのも、施工後のトラブルとしてよく耳にします。

確かに、固まる土には雨水を地中に通す性質がありますが、その能力には限界があり、ゲリラ豪雨のような一度に大量の雨が降ると、処理しきれずに水が溜まってしまうことがあります。

この問題の根本的な原因は、製品の透水性能が悪いからではなく、地面に「水の逃げ道」が作られていないことにあります。

私たちプロが施工する際は、見た目では分からなくても、必ず1〜2%程度のわずかな傾斜(水勾配)をつけて、水が低い方へ流れるように設計します。

そして、最も重要なのが、その水の流れ着く先に、排水桝や側溝といった「排水先」をきちんと確保してあげること。

この計画がないまま、ただ平らに施工してしまうと、どんなに透水性の高い製品を使っても水たまりは防げません。

「水はけが良いはず」というカタログの言葉だけを鵜呑みにせず、この「勾配」と「排水先」をセットで考えることが、後悔しないための絶対条件です。

デメリット4:撤去の難しさと費用

「もし将来、ここに花壇を作りたくなったらどうしよう?」固まる土を検討する際、意外と見落とされがちなのが、この「撤去」の問題です。

一度固めてしまうと、元の柔らかい土の状態に戻すのは、実は想像以上に大変な作業になります。

「ボロボロになったら、また上から撒けばいいのでは?」と考える方も多いのですが、古い固まる土の上に新しいものを重ねると、うまく密着せずにすぐに剥がれてしまうため、結局は古い層をすべて剥がさなければなりません。

これが大変な重労働で、厚さが5cmもあると、私たちプロでもハンマーや専用の機械を使って何時間もかかることがあります。

さらに問題なのが、その処分方法です。セメント系の製品の場合、砕いたガラは「産業廃棄物」扱いとなり、専門の業者に費用を払って引き取ってもらう必要があります。その費用は、1㎡あたり4,000円〜6,000円にもなることがあり、施工費用よりも高くついてしまうケースも。

この「後戻りできない」リスクを十分に理解し、将来的に用途が変わる可能性のある場所には、安易に施工しないという判断も重要です。

デメリット5:効果がない雑草の種類

「固まる土を敷いたのに、隙間からスギナが突き破って生えてきた!」…これは悪夢のような話ですが、実際に起こり得ることです。

固まる土は、ほとんどの雑草を物理的に抑制する非常に強力な対策ですが、残念ながら、一部の“最強クラス”の雑草には歯が立たない場合があります。

その代表格が、スギナ、ドクダミ、チガヤ、笹、芝生といった、地下に強靭な茎(地下茎)を張り巡らせて増えるタイプの雑草です。

彼らは、わずかなひび割れや施工の隙間を見つけると、そこから力強く芽を伸ばしてきます。特に、施工前にこれらの雑草の根を完全に取り除けていないと、固まる土の下で生き延び、やがて表面を突き破ってくるのです。

これを防ぐためには、まず施工前に、可能な限り地下茎を掘り起こして除去すること。そして、通常の3cmよりも厚い、5cm以上の厚みでしっかりと施工することが有効です。

それでも心配な場合は、固まる土の下に強力な防草シートを敷く「合わせ技」で、二重のバリアを張るという対策も考えられます。ご自身の庭にこれらの強敵がいる場合は、通常以上の対策が必要になることを覚えておいてください。

失敗しない雑草が生えない土「固まる土(防草砂)」の選びと使い方4つのポイント

ここまで固まる土のメリット・デメリットを解説してきましたが、いよいよ実践編です。「じゃあ、うちの庭には一体どの製品を選べばいいの?」という疑問にお答えするため、ここでは失敗しない製品選びの具体的なポイントを4つの視点からご紹介します。

施工する「場所」、ご家族の「安全性」、そして「費用」と「デザイン」。これらの基準に沿って考えれば、数ある選択肢の中から、あなたにとってベストな製品がきっと見つかるはずです。

ポイント1:施工場所で選ぶ

固まる土選びで最も重要なのは、「どこに使うのか?」を明確にすることです。なぜなら、場所によって求められる性能が全く異なるからです。

例えば、人があまり歩かない花壇の周りであれば、強度よりも見た目の自然さを重視した「まさ王」のような標準的な製品で十分でしょう。

一方、毎日家族が通る玄関アプローチであれば、ある程度の強度と、雨の日でも滑りにくい安全性が求められます。さらに、お客様の目に触れる場所ですから、家の外壁やドアの色と調和する、デザイン性の高い製品を選ぶと良いですね。

気を付けなければいけないのは固まる土を駐車場に使う事です。駐車場への固まる土の施工はおすすめしておりません 。固まる土は、駐車場の舗装材としては根本的に強度が不足しているからです 。

「駐車場用の高強度タイプなら大丈夫なのでは?」と思われるかもしれません。確かに、高強度品であれば車が静止している状態の重さには耐えられるでしょう。

しかし問題は、車が動くとき、特にハンドルを切る際(据え切り)にタイヤが地面に与える強い摩擦にあります。この力によって表面が削れたり、ひび割れが起きたりするケースが非常に多いのです。

安価な標準品を駐車場に使ってしまうと、数ヶ月でボロボロに…という最悪の事態になりかねません。このように、使う場所の状況を具体的にイメージし、それに見合った性能を持つ製品を選ぶことが、後悔しないための第一歩です。

ポイント2:安全性で選ぶ(ペットや子供への影響)

小さなお子様やペットがいるご家庭では、「固まる土は安全なの?」という点が、何よりも気になりますよね。特に、共働きで日中お庭を見守れないご家庭では、安心して遊ばせられる環境かどうかが死活問題です。

基本的に、市販されている固まる土は除草剤などの化学薬品は使用しておらず、安全性は高いと言えます。

ただし、注意点が一つ。セメント系の製品は、施工直後の表面が強いアルカリ性になります。大人が触る分には問題ありませんが、敏感な肌の赤ちゃんがハイハイしたり、ペットが舐めてしまったりすると、肌荒れや体調不良の原因になる可能性もゼロではありません。

もし安全性を最優先するなら、私が先ほどご紹介した「マグネッシー」のような弱アルカリ性の製品を選ぶと、より安心です。

この製品は、成分がペットや植物に与える影響がほとんどないとされており、万が一の心配を減らすことができます。また、施工中や、固まるまでの養生期間は、お子様やペットが現場に近づかないように徹底することも、安全管理の基本として忘れないでください。

ポイント3:費用・コスパで選ぶ(必要量の計算方法)

雑草対策を考える上で、予算の問題は避けて通れません。固まる土の価格は、安いもので15kgあたり1,000円前後、高機能なものになると4,000円以上と、製品によって大きな幅があります。

DIYでコストを抑えたい方は、まず施工したい場所の面積を測り、必要な袋数を計算してみましょう。

多くの製品は、「厚さ3cmで施工する場合、1㎡あたり3袋必要」といった目安が記載されています。例えば、10㎡の面積を施工するなら30袋必要、という計算になりますね。

これに製品の単価をかければ、おおよその材料費が分かります。

ここで注意したいのが、「安ければ安いほど良い」という訳ではない、という点です。安価な製品は、やはり耐久性が低く、数年で劣化して補修や再施工が必要になるケースが多くあります。

一方で、初期費用は高くても、10年以上長持ちする高耐久な製品を選んだ方が、結果的にトータルのコストパフォーマンスは高くなる、ということも少なくありません。「初期費用」だけでなく、「何年持つのか」という長期的な視点で製品を比較することが、賢い選択のコツです。

ポイント4:デザイン・色で選ぶ

せっかくお庭を綺麗にするのですから、機能性だけでなく、見た目の美しさにもこだわりたいですよね。固まる土は、基本的な土色の製品がほとんどですが、よく見ると黄色っぽいもの、赤茶色っぽいもの、グレーに近いものなど、メーカーによって微妙な色合いの違いがあります。

例えば、和風のお庭には落ち着いた自然な土色、南欧風の明るい外観の家にはテラコッタ調の色が似合うでしょう。

ご自宅の外壁やフェンス、玄関ドアなど、既存のエクステリアの色とトーンを合わせると、庭全体に統一感が生まれて、非常に洗練された印象になります。

また、固まる土単体で施工すると、どうしても単調な印象になりがちです。そんな時は、レンガや自然石で縁取りをしたり、飛び石を配置したりと、他の素材と組み合わせることで、デザイン性が格段にアップします。

特に、レンガ敷きの隙間の目地として固まる土を使う方法は、雑草を防ぎつつ、お洒落な雰囲気を演出できるので、私自身もよくお客様にご提案します。製品のカタログや施工事例などを参考に、あなたの理想の庭をイメージしてみてください。

【初心者向け】雑草が生えない土固まる土・防草砂のDIY施工方法

「よし、固まる土を自分でやってみよう!」と決意した方のために、ここからは具体的なDIYの施工方法を、準備から仕上げまで5つのステップで詳しく解説します。

固まる土の施工は、決して難しいものではありませんが、いくつかの重要なポイントを外してしまうと、ひび割れや強度不足といった失敗に繋がってしまいます。

プロが実践しているコツも交えながらお伝えしますので、ぜひ参考にして、完璧な仕上がりを目指してください。

準備する道具と材料リスト

まずは、作業を始める前に必要なものを揃えましょう。段取り八分と言いますが、しっかり準備をしておくことが、スムーズで美しい仕上がりへの近道です。

特に、転圧(地面を固める)道具と、均一に水を撒くためのジョウロは、仕上がりを大きく左右する重要なアイテムですよ。

《材料》

- 固まる土:施工面積に合わせて、必要量よりも少し多めに用意しましょう。余った分は、後々の補修用として保管しておくと便利です。

- (任意)砕石・クラッシャーラン:水はけが悪い土地の場合、下地として敷くと排水性が向上します。

《道具》

- スコップ、レーキ、木の角材:雑草の除去や、土を均すために使います。

- 転圧道具:プロは専用の機械を使いますが、DIYならタンパーやコンクリートブロックで代用できます。

- ジョウロまたはシャワー付きホース:水を均一に撒くための最重要アイテムです。バケツでの水撒きは絶対にNG。

- 背抜きゴム手袋、マスク:セメント系の製品はアルカリ性なので、肌を守るために必須です。

- ビニールシート:施工後、雨が降りそうな場合に、養生のために使います。

施工手順1〜5(整地から養生まで)

道具と材料が揃ったら、いよいよ施工開始です。焦らず、一つ一つの工程を丁寧に行うことが成功の秘訣。特に、手順2の「転圧」は、ひび割れを防ぐために最も重要な工程ですので、念入りに行ってください。施工は、雨の心配がない晴れた日を選ぶのが鉄則です。

手順1:雑草除去と整地

まずは、施工範囲の雑草を根こそぎ取り除きます。スコップなどで地面を軽く掘り起こし、石やゴミも一緒に撤去しましょう。その後、固まる土を敷く厚さ(通常3cm。理想は5cm)の分だけ、地面を掘り下げて平らに均します。この時、水が流れるように1〜2%の傾斜をつけることを忘れないでください。

手順2:転圧・下地固め

次に、整地した地面をタンパーやコンクリートブロックで、体重をかけて何度も突き固めます。地面が沈まなくなるまで、しっかりと締め固めてください。この作業が不十分だと、後から地面が沈下してひび割れの原因になります。

手順3:固まる土敷設

袋から固まる土を出し、レーキやトンボや、木の角材などを使って均一な厚さ(3cm以上)になるように丁寧に敷きならしていきます。厚さにムラがあると、薄い部分から雑草が生えたり、強度が不足したりするので注意しましょう。

手順4:散水(加水)

ジョウロやシャワー状にしたホースで、優しく、まんべんなく水を撒きます。一気に大量の水をかけると、表面の固化成分が流れてしまうので、霧雨のように、数回に分けてしっとりと湿らせていくのがコツです。

手順5:養生・仕上げ

全体に水が行き渡ったら、最低でも24時間は、その上を歩いたり、物が触れたりしないようにします。この養生期間中に雨が降りそうな場合は、ビニールシートで覆って保護してください。表面が完全に乾いて、カチカチに固まったら完成です!

よくある失敗例とプロが教えるコツ

DIYに失敗はつきものですが、固まる土の場合、やり直しがきかないだけに、絶対に避けたいですよね。

ここでは、初心者が陥りがちな失敗例とその原因、そしてそうならないためのプロのコツを伝授します。これから挑戦する方はもちろん、一度失敗してしまったという方も、ぜひ参考にしてください。

失敗例1:表面がデコボコになってしまった

原因は、最初の整地が不十分だったか、散水の勢いが強すぎて土が流れてしまったかのどちらかです。これを防ぐには、下地を徹底的に平らにし、水はジョウロで優しく、焦らずゆっくり撒くことが鉄則です。

失敗例2:ちゃんと固まらず、ボロボロ崩れる

原因は、水量が足りないことよりも、むしろシャワーやジョーロで一度に大量の水をかけてしまうことにあります。水を一気にかけると、固まるために必要なセメント成分が表面から洗い流されてしまい、うまく固まらなくなるのです

これを防ぐプロのコツは、ホースのノズルをシャワーではなく「霧」に設定して、優しく散水することです 。

失敗例3:すぐにひび割れてしまった

先ほどもお伝えしましたが、ひび割れの最大の原因は下地の転圧不足です。成功の9割はここで決まると言っても過言ではありません。面倒な作業ですが、これでもかというくらい、徹底的に地面を固めてください。

プロの裏技

私たちプロは、広い面積を施工する際、5㎡〜10㎡くらいの区画に分けて作業を進めます。一度に全面をやろうとすると、どうしても作業が雑になりがちだからです。DIYでも、レンガなどで区切りながら少しずつ進めていくと、仕上がりの精度が格段に上がりますよ。

雑草が生えないようにするにはDIYと業者依頼どっちがいい?

固まる土の施工について学んでいく中で、「思ったより大変そう…」「自分にできるか不安になってきた」と感じた方もいらっしゃるかもしれません。

雑草対策を成功させるためには、DIYで挑戦するか、思い切ってプロに任せるか、その見極めも非常に重要です。ここでは、それぞれの費用感と、どちらを選ぶべきかの判断基準について、私の経験を踏まえてお話しします。

自分でやるべきか、プロに頼むべきかの判断基準

では、DIYと業者依頼、どちらを選ぶべきか。その判断基準は、「面積」「体力」「求めるクオリティ」の3つのポイントで考えると分かりやすいです。

まず、施工面積が10㎡以下で、比較的平坦な場所であれば、DIYに挑戦してみる価値は十分にあります。

体力に自信があり、多少の仕上がりの粗さは気にしない、という方なら、コストを大幅に抑えることができるでしょう。DIYで作り上げた庭には、愛着もひとしお湧くはずです。

一方で、面積が20㎡を超えるような広い場所や、傾斜地、水はけが悪い土地などは、迷わずプロに相談することをおすすめします。

また、高齢で体力的に作業が難しい方や、仕事が忙しくて時間が取れない方、そして「絶対に失敗したくない」という完璧な仕上がりを求める方も、業者に依頼する方が賢明です。

最終的には、「お金」と「時間・労力」のどちらを優先するか、という価値観の問題になります。この記事で得た知識を元に、ご自身の状況を客観的に見つめ直し、後悔のない選択をしてください。

【事例】雑草が生えない土固まる土を選択した奈良県K様邸の解決策

冒頭でご紹介した、雑草と格闘する日々に終止符を打ち、家族との時間を手に入れたいと願っていたK様邸。

私たち西原造園は、K様のお悩みと理想の暮らしを徹底的にヒアリングし、「固まる土」を主軸としたお庭のリフォームをご提案しました。

具体的には、お子様と愛犬がメインで遊ぶことになる主庭の約20㎡に、高強度タイプの固まる土を施工。

タイヤが乗るような場所ではありませんが、元気いっぱい走り回ることを想定し、ひび割れや劣化が起きにくい、固まる土を選定しました。

ワンちゃんが快適に走り回れるよう、ドッグランスペースには温かみのあるオレンジ色の庭マサを施工。ただ雑草を防ぐだけでなく、お庭がご家族の絆を深める場所になるよう、遊び心あふれる仕掛けを加えました。

また、デザイン面でも工夫を凝らし、10㎡ごとにレンガで見切りを入れることで、のっぺりとした印象になるのを防ぎ、同時に乾燥収縮によるひび割れを抑制する効果も持たせました。

さらに、公園に行かなくても砂遊びができるよう、専用の砂場も設置。

そして、リビングで過ごしている際に隣家と視線が合わないよう、窓の正面に目隠しフェンスを設けました。

施工中に予期せぬコンクリートの基礎が見つかるハプニングもありましたが、慎重に対処し、雑草対策という課題を解決するだけでなく、家族の笑顔が溢れるオンリーワンの空間が完成しました。

K様邸のお客様の声とビフォー・アフター

「毎週のようにやっていた草むしりが全くなくなり、本当に感動しています。何より、子供が庭で安心して走り回れるようになったのが嬉しいですね。」

施工後、K様からいただいたアンケートには、そんな喜びの声が綴られていました。以前は雑草が生い茂り、週末の貴重な時間を奪っていたお庭は、安全で快適な家族の憩いの空間へと生まれ変わりました。

最初は砂利と土が混じり、いたるところから雑草が顔を出している状態。雨が降るとぬかるみ、お子様や愛犬を遊ばせるには躊躇してしまうお庭でした。

完成後は固まる土で舗装された地面は、雨上がりでも水たまりができず、いつでも清潔。ほうきでサッと掃くだけで綺麗になるので、落ち葉の季節も掃除が楽になったと奥様も喜んでいらっしゃいます。

「これからはこの庭でバーベキューをしたり、夏には子供用プールを出したりするのが楽しみです」と笑顔で語ってくださったご主人の言葉が、私たちにとって何よりの励みになりました。

雑草が生えない土について、結局どうすればよいのか分からな人へ

奈良県にお住いの方へ

あなたが奈良県にお住いの方であれば、次のような経験がないでしょうか?

「ネットで検索して色々情報を調べたけど、自分のお庭の場合、どの方法が適しているのか分らない…」

「調べすぎてどうすれば良いのか分からなくなって、考える事がだんだん面倒になってきた…」

そう思っていませんか?

そこで、造園・外構業者さんにお願いしようと考えてはいるけど、、、

「ネットの情報だけでその業者さんを信用していいのか不安だ…」

「ポータルサイトや一括見積りサイトや地元の業者さんのホームページを見たけど、業者さんの対応が悪かったら嫌だな…」

「結局、工事金額はいくらかかるの?」

そう思っていませんか?

これらが分からないと、いくらお庭の問題を解決したくても、不安感から二の足を踏んでしまっていて、ずっと困ったまま過ごさざるを得なくなってしまいますよね。

そこで、もしあなたが奈良県にお住いの方なら、私たち「西原造園の無料診断」がお役に立てるかもしれません。

毎月5名限定なので、今すぐ次のボタンをクリックして詳細を確認してみてください。

今月はあと3名

お問合せフォーム受付時間:24時間 年中無休

「雑草が生えない土」に関するよくある質問

ここまで固まる土について詳しく解説してきましたが、まだ細かな疑問や不安が残っている方もいらっしゃるかもしれません。

ここでは、お客様から特によくいただく質問とその回答をQ&A形式でまとめました。あなたの最後の「?」を解消し、安心して雑草対策の一歩を踏み出すための参考にしてください。

固まる土を駐車場に使いたいのですが、車の重さでひび割れたりしませんか?

結論から申し上げますと、私たち西原造園としては、駐車場への固まる土の施工はおすすめしておりません 。固まる土は、駐車場の舗装材としては根本的に強度が不足しているのが理由です 。

「駐車場用の高強度タイプなら大丈夫なのでは?」と思われるかもしれません。確かに、高強度品であれば車が静止している状態の重さには耐えられるでしょう。しかし問題は、車が動くとき、特にハンドルを切る際(据え切り)にタイヤが地面に与える強い摩擦にあります。この力によって表面が削れたり、ひび割れが起きたりするケースが非常に多いのです。

どうしてもデザイン上の理由などで使用したい場合は、タイヤが乗る部分だけはコンクリートやインターロッキングで舗装し、それ以外のスペースに固まる土を使用する「合わせ技」をご検討ください。

今ある砂利やコンクリートの上から、固まる土を施工することはできますか?

既存の砂利やコンクリートの上から直接施工することは、おすすめしません。

砂利の上に施工した場合、下地である砂利層が固定されていないため、その上の固まる土が安定せず、ひび割れや剥がれの原因となります。

また、コンクリートの上に施工した場合、固まる土は土と密着することで強度を保つため、コンクリート面では接着せずに分離して浮き上がったてきたり、剥がれたりしてしまいます。特殊な接着剤を用いる方法も考えられますが、費用が高額になり、固まる土本来の手軽さというメリットが失われてしまいます。

美しい仕上がりと耐久性を確保するためには、必ず既存の砂利やコンクリートを撤去し、下の土をしっかりと整地・転圧した上で施工するようにしてください。

庭木の根元や、家庭菜園の周りに使いたいのですが、植物に悪い影響はありませんか?

基本的には、大きな問題はありませんのでご安心ください。

固まる土は除草剤などの薬品は含んでおらず、固まった後も透水性があるため、植物の根に必要な水分を遮断することもありません。実際に、植木のすぐそばまで施工しても、樹木が枯れるといったトラブルはほとんど起こりません。

ただし、セメント系の製品は施工直後にアルカリ性が強くなるため、植木の幹に直接くっつけて施工するのは避け、数cmほど離してあげるとより安心です。

もちろん、野菜などを育てる家庭菜園の土そのものに使うことはできません。あくまで、通路や畝(うね)の間の雑草対策として活用してください。安全性が特に気になる場合は、弱アルカリ性で植物への影響が少ない「マグネッシー」を選ぶと万全です。

もし将来、庭のレイアウトを変えたくなった場合、固まる土は自分で撤去できますか?

撤去は可能ですが、かなりの重労働を覚悟する必要があります。

固まった土はコンクリートに近い硬さになるため、ハンマーや電動ピックなどで物理的に砕いて取り除くしかありません。小面積であればDIYでも不可能ではありませんが、体力的には非常に大変です。

さらに、砕いたガラは「産業廃棄物」として扱われるため、処分にも費用がかかります。

業者に撤去を依頼した場合、1㎡あたり4,000円〜6,000円が相場となり、施工費用よりも高くなることも珍しくありません。この「後戻りの大変さ」こそが、固まる土の最大のデメリットと言えるでしょう。施工する前に、「本当にこの場所を、長期間このままの状態で使い続けるか?」を慎重に考えることが重要です。

固まる土は、雨が降ってもちゃんと水が浸透しますか?コンクリートのように水たまりができないか心配です。

はい、ほとんどの固まる土には透水性があります。製品の内部には無数の細かい隙間が残っており、そこを雨水が通り抜けて地中に浸透していく仕組みになっています。そのため、コンクリートのように表面に水が溜まり続けるということはなく、水はけの面でははるかに優れています。

ただし、その透水能力には限界があり、一度に大量の雨が降ると、浸透が追いつかずに一時的に水が溜まることがあります。

これを防ぐために最も重要なのが、地面にわずかな傾斜(水勾配)をつけて、水の逃げ道を確保してあげることです。「透水性があるから平らでも大丈夫」と過信せず、必ず排水を意識した施工を心がけてください。これを守れば、ぬかるみのない快適な地面を維持できます。

まとめ

今回は、長年お庭の雑草に悩まされている方のために、「雑草が生えない土」の全てを、プロの視点から徹底的に解説してきました。最後に、後悔しない雑草対策を実現するための最も重要なポイントを振り返りましょう。

固まる土は、面倒な草むしりから解放してくれる非常に強力な味方です。高い防草効果と自然な景観を両立できる点は、他の対策にはない大きな魅力と言えるでしょう。

しかし、その効果を最大限に引き出すためには、「ひび割れ」「コケ」「水はけ」といったデメリットを正しく理解し、事前に対策を講じることが不可欠です。

特に、施工前の下地づくり(転圧)と、水勾配の確保。この2つを疎かにすると、ほぼ間違いなく失敗に繋がります。

そして、あなたのお庭の状況に合わせて、最適な製品を選び、時には他の対策との「合わせ技」を検討すること。これが、満足度を大きく左右します。

この記事を参考に、あなたの理想の庭づくりへの一歩を踏み出していただければ、これほど嬉しいことはありません。雑草に悩まされることのない、快適で美しいお庭での暮らしを、心から応援しています。