「雑草が生えない土にしたい」と願い、庭や家の周りの対策を調べているあなたへ。毎年やってくる、あのうんざりする草むしりから解放されたいですよね。

特に共働きで忙しいご家庭や、体力的に草むしりが厳しくなってきた方にとって、雑草との戦いは本当に深刻な悩みだと思います。

「今年こそは根本的に対策しよう!」と意気込んで、ホームセンターで「固まる土」や「防草シート」を前にしても、「本当に効果があるの?」「うちの庭に合うのはどれ?」「失敗して後悔したくない…」と、結局決めきれずに帰ってきてしまった、という経験はないでしょうか。

間違った方法を選んでしまうと、費用と時間をかけたのに、数年後にはまた雑草だらけ…なんてことにもなりかねません。

そこでこの記事では、造園業歴20年、2000件以上の現場を見てきたプロの視点から、あなたの状況に合わせた「雑草が生えない土にするための最適な方法」を、包み隠さずお伝えします。

西原 智(西原造園 代表)

奈良県で庭リフォーム・外構工事を行う現役職人

奈良県を中心に庭リフォーム・外構工事を行う西原造園代表。

職人歴20年以上、奈良県内での施工実績は500件以上。

これまで「雑草管理が限界になった庭」「人工芝を選んだ庭」「生垣をフェンスに変えた庭」など、奈良県特有の土壌・気候・生活背景を踏まえた庭の悩みを数多く解決してきた。

本記事で紹介している内容は、実際の施工現場で判断し、改善してきた事例・経験に基づくものであり、カタログや机上の知識ではなく「現場で結果が出た方法」のみを解説している。

全国紙「ガーデン&エクステリア」掲載歴あり。父は一級造園技能士、母は一級造園施工管理技士。地域に根ざし、「あとで後悔しない庭づくり」を第一に考えることを信条としている。

この記事を読むと以下のことがわかります:

- あなたの庭に最適な雑草対策がどれか、明確にわかる

- 防草砂・砂利・防草シートなど5つの方法の費用・効果・手間を比較できる

- DIYで失敗しないための、プロだけが知る具体的なコツ

- 「固まる土」や「防草シート」の本当の実力と正しい選び方

- 業者に頼むべきか、自分でできるかの判断基準

雑草が生えない土にするには?5つの対策方法を比較一覧表で解説

庭や家の周りの雑草対策を考え始めると、実に多くの選択肢があって迷ってしまいますよね。

特に、DIYでなんとかしたいと考えている共働き世帯の方や、今後の管理を楽にしたいシニア層の方にとっては、「費用」「効果の持続性」「作業の手間」のバランスが非常に重要になります。

このセクションでは、代表的な5つの雑草対策をプロの視点で比較し、あなたがどの方法を選ぶべきか、その判断軸を明確に示します。

6つの雑草対策|費用・効果の持続期間・施工難易度で徹底比較

「結局、どの方法が一番いいの?」これは、私がお客さまから最もよくいただく質問の一つです。答えは、「あなたの状況によって最適な方法は変わる」ということ。

例えば、小さなお子さんやペットがいるご家庭では安全性が最優先ですし、予算を抑えたいDIY志向の方なら施工の手軽さが重要になります。

そこで、ここでは各対策の特性を一覧表にまとめました。

この表を見れば、それぞれのメリット・デメリットが一目瞭然です。例えば、初期費用は高いけれど効果が10年以上続く方法もあれば、手軽にできるけれど数年でメンテナンスが必要になる方法もあります。

あなたの「これだけは譲れない」というポイントを考えながら、この表を眺めてみてください。きっと、ご自身の庭に合った対策の方向性が見えてくるはずです。

| 対策方法 | 費用 (1㎡あたり) | 効果の持続期間 | 施工難易度(DIY) | 見た目 |

|---|---|---|---|---|

| ①固まる土 | 2,000円~4,000円 | 3~7年 | ★★☆☆☆ | 自然な土の風合い |

| ②防草砂 | 1000円~ | 5年以上 | ★☆☆☆☆ | 砂っぽい。おしゃれとは言えない |

| ③砂利敷き | 2,500円~5,000円 | 10年以上(シート併用) | ★★★☆☆ | 様々な種類から選べる |

| ④防草シート | 1,500円~3,500円 | 5~10年 | ★☆☆☆☆ | シート単体では無機質 |

| ⑤除草剤(土壌処理型) | 500円~1,000円 | 3~6ヶ月 | ★☆☆☆☆ | 変化なし |

| ⑥土壌改良 | 1,000円~3,000円 | 1~3年 | ★★★☆☆ | 畑や花壇向き |

この比較表はあくまで目安です。次の「目的から選ぶ」チャートで、さらに具体的にあなたに合った方法を絞り込んでいきましょう。

【目的から選ぶ】あなたにおすすめの雑草対策はこれ!

比較表で各方法の特徴がわかったところで、次はあなたの目的や状況に合わせた最適な対策を見つけましょう。ここでは簡単な診断チャートをご用意しました。「はい」「いいえ」で答えていくだけで、あなたにピッタリの方法が見つかります。

例えば、「とにかく見た目を自然な感じにしたい」という方と、「費用を抑えて、まずは自分で試してみたい」という方では、選ぶべき道が異なります。

このチャートは、私が現場でお客さまのご要望をヒアリングする際の思考プロセスを元に作成しました。「安全性」「見た目」「手間」「費用」という4つの大きな軸で、あなたの隠れたニーズを明らかにします。さあ、ご自身の庭を思い浮かべながら、診断をスタートしてみてください。

Q1. 小さなお子様やペットがいますか?(安全性が最優先)

- はい → 下記Q2へ

- いいえ →下記 Q4へ

Q2. 自然な土の風合いが好きですか?

- はい → 【おすすめ①】防草砂(固まる土)

- いいえ → 下記Q3へ

Q3. とにかく手間をかけずに長持ちさせたいですか?

- はい → 【おすすめ②】砂利敷き(防草シート併用)

- いいえ → 【おすすめ③】防草シート

Q4. 畑や家庭菜園の通路の雑草に困っていますか?

- はい → 【おすすめ⑤】土壌改良(マルチングなど)

- いいえ → 【おすすめ④】除草剤(土壌処理型) ※使用場所に注意

この診断はあくまで一つの指針です。それぞれの方法にはさらに細かいメリット・デメリットがありますので、次のセクションから詳しく解説していきます。

方法1:防草砂(固まる土)で「草が生えない土」を作る

「見た目は自然な土のまま、でも雑草は生えてほしくない」そんな願いを叶えてくれるのが、防草砂、いわゆる「固まる土」です。

ホームセンターでも手軽に手に入るため、DIYで雑草対策をしたいと考える多くの方が最初に検討する方法ではないでしょうか。

水をかけるとカチカチに固まり、雑草の発生を物理的に抑え込むこの方法は、特に玄関アプローチや庭の通路など、人の目に触れる場所に適しています。このセクションでは、その仕組みから正しい施工のコツまで、プロの視点で詳しく解説します。

なぜ雑草が生えない?防草砂(防草土)の仕組みとメリット・デメリット

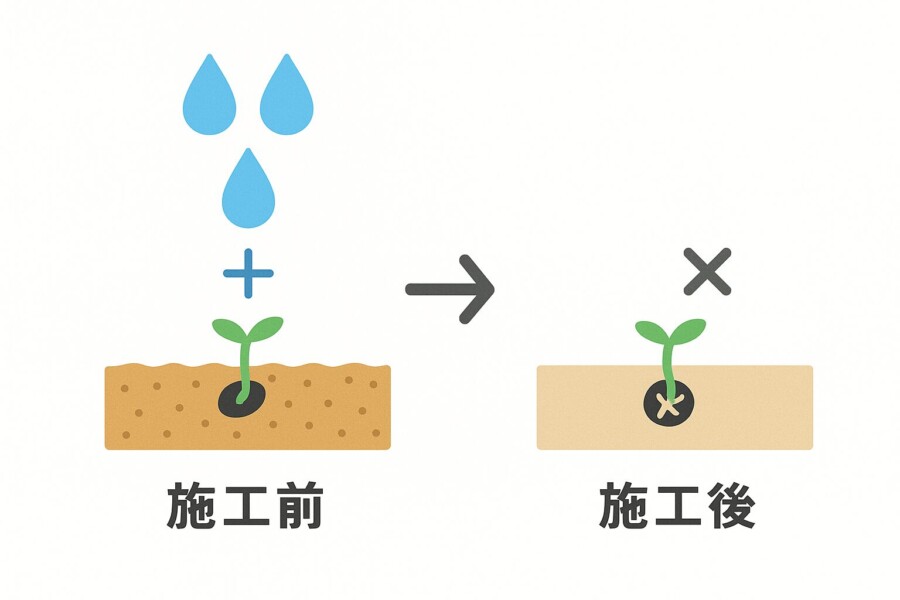

「水をかけるだけで本当に雑草が生えなくなるの?」と不思議に思いますよね。

防草砂が雑草を抑える主な理由は2つあります。一つは、セメント成分などが含まれており、水をかけることで物理的に土の表面が固まり、雑草が芽を出す隙間をなくしてしまうこと。

もう一つは、製品によりますが、土自体がアルカリ性になり、多くの雑草が好む酸性の土壌とは異なる環境を作ることで、発芽そのものを抑制する効果があるからです。

この方法は、自然な土の風合いを保てるのが最大のメリット。コンクリートやアスファルトのように無機質にならず、庭の景観を損ないません。

しかし、デメリットも理解しておく必要があります。一番の注意点は「水はけ」です。正しく施工しないと表面に水たまりができてしまい、コケやカビの原因になります。

また、耐用年数は3〜7年ほどで、経年劣化によるひび割れから雑草が生えてくる可能性も。完璧な対策ではないことを知っておくことが重要です。

防草砂・固まる土(固まる砂)の施工方法|プロが教えるDIYのコツ

DIYで防草砂を施工する際、多くの方が失敗しがちなのが「下地作り」と「厚みの確保」です。これを疎かにすると、せっかくの努力が水の泡になってしまいます。

共働きで週末しか作業できないご家庭でも、正しい手順さえ踏めば、プロに近い仕上がりを目指せます。

まず、最も重要なのが「雑草の除去と転圧」です。根っこまで完全に取り除き、地面を平らにならしてしっかりと踏み固める。この下地作りが仕上がりの9割を決めると言っても過言ではありません。

次に、最低でも3cm、できれば5cmの厚みを均一に敷き詰めること。厚みが足りないと、強度が不足し、すぐにひび割れてしまいます。そして散水。

一度に大量の水をかけるのではなく、シャワー状の優しい水で、表面が流れないように3回ほどに分けてじっくりと染み込ませるのがコツです。表面が乾いたら、もう一度散水する。この丁寧な作業が、耐久性を大きく左右します。

費用はどれくらい?1㎡あたりの価格相場とおすすめ市販品

「実際にやるとしたら、費用はいくらかかるの?」というのは、皆さん一番気になるところですよね。防草砂の費用は、材料費と施工費に分けられます。

DIYで行う場合、1㎡あたりに必要な材料費の目安は、約2,000円〜4,000円です。これは、厚さ3〜4cmで施工した場合の計算で、1袋(15kg〜20kg)で施工できる面積は0.5㎡前後が一般的です。

例えば、カインズなどのホームセンターで人気の「固まる防草砂」は、1袋1,000円前後で手に入り、DIY初心者の方にも扱いやすい製品です。

より強度や耐久性を求めるなら、プロ仕様の製品を選ぶのも良いでしょう。ただし、価格だけでなく、仕上がりの色や成分(天然素材かセメント系か)も確認することが大切です。

ペットや小さなお子さんがいるご家庭では、化学物質を含まない自然素材由来の製品を選ぶとより安心ですね。次のセクションでは、また違ったアプローチである「砂利敷き」について解説します。

方法2:防草砂を敷いて雑草対策|水分を奪い雑草対策

「固まる土はひび割れが心配だけど、砂利は見た目がちょっと…」そんな方に、プロとして最近注目しているのが「固まらないタイプの防草砂」です。

これは、固まる土とは全く違うアプローチで雑草対策をする新しい選択肢。特に、自然な風合いを保ちつつ、将来的に植栽スペースに変える可能性がある場所や、水はけを特に重視したい環境に適しています。

このセクションでは、まだあまり知られていない「固まらない防草砂」の驚きの仕組みと、その実力について詳しく解説していきます。

なぜ雑草が生えない?固まらない防草砂の仕組みとメリット

「固まらないのに、どうして草が生えないの?」と疑問に思うのは当然ですよね。私も最初はこの仕組みが信じられませんでした。このタイプの防草砂の秘密は、成分ではなく「砂の構造」にあります。

一般的な土や砂は、水分や養分を蓄える団粒構造をしていますが、この特殊な人工砂は、非常に吸水性が高く、雑草の種が発芽・成長するために必要な水分や養分を、根付く前に奪ってしまうのです。

最大のメリットは、固めないのでひび割れの心配がなく、水はけが非常に良いこと。また、万が一雑草が生えてきても、深く根を張ることができないため、指でつまむだけで「スポッ」と簡単に抜けてしまいます。

あの面倒な草むしりが、驚くほど楽になるんです。化学薬品を一切使っていない無機質な素材なので、小さなお子様やペットがいるご家庭でも安心して使える点も、大きな魅力と言えるでしょう。

施工は「撒くだけ」でOK?DIYでの注意点とコツ

この固まらない防草砂の魅力は、施工が非常に簡単なことです。基本的には、既存の雑草を根こそぎ取り除いて地面を平らにならした後、製品の規定通りの厚み(多くは5cm以上)で均一に撒くだけ。

水を撒いて固める工程がないため、DIY初心者の方でも手軽に取り組めます。

ただし、注意点もあります。それは、下地作りを絶対に疎かにしないこと。地面に凹凸があったり、雑草の根が残っていたりすると、効果が半減してしまいます。

また、厚みが不均一だと、薄い部分から雑草が生えやすくなる原因に。特に、共働きのご家庭で週末に作業する場合でも、この下地処理だけは時間をかけて丁寧に行ってください。

平らにならした後は、しっかりと踏み固めて地面を安定させることが、長期間効果を持続させるためのプロのコツです。

固まる土との違いと費用|どちらを選ぶべき?

「固まる土と、この固まらない砂、結局どっちがいいの?」と迷いますよね。これは、場所の用途によって使い分けるのが正解です。

人がよく歩く玄関アプローチや、少し傾斜のある場所には、表面が固定される「固まる土」が向いています。

一方、庭の一部や、将来的に家庭菜園にするかもしれない場所や、水はけを最優先したい場所などは、柔軟性のある「固まらない防草砂」が最適です。

カインズホームの通販サイトで購入が可能です。

費用面では、1袋あたり700円程度と、固まる土に比べて安価なです。

「ひび割れ補修の手間がない」「草むしりが格段に楽になる」といった長期的なメンテナンスコストを考えれば、十分にその価値はあると言えるでしょう。あなたの庭の5年後、10年後を想像しながら、最適な方を選んでみてください。

方法3:砂利(砂)を敷く雑草対策|光を遮り草を抑制

家の周りや駐車場の雑草対策として、昔から定番なのが「砂利敷き」です。

砂利を敷くだけで、見た目がスッキリするだけでなく、防犯対策にもなるというメリットがあります。特に、体力的に草むしりが難しいシニア層のご家庭や、家の裏手や通路など、普段あまり使わない場所の管理を楽にしたいというニーズに非常にマッチした方法です。

しかし、ただ砂利を敷くだけでは数年後には隙間から雑草が生えてきてしまうことも。このセクションでは、砂利敷きで失敗しないためのプロの知恵をお伝えします。

砂利敷きによる雑草対策のメリット・デメリットと費用

砂利敷きの最大のメリットは、一度正しく施工すれば10年以上の長期間、雑草抑制効果が期待できることです。

また、様々な色や形、大きさの砂利があるため、建物の外観に合わせてデザインを選べるのも魅力の一つ。歩くと「ジャリジャリ」と音が鳴るため、空き巣などが侵入をためらう防犯効果も期待できます。

一方で、デメリットとしては、落ち葉などの掃除がしにくい点が挙げられます。ブロワーなどを使わないと、手で拾うのは一苦労です。

また、砂利の上は歩きにくく、自転車やベビーカー、車椅子などの通行には不向きです。費用は、使用する砂利の種類にもよりますが、防草シートと合わせて1㎡あたり2,500円〜5,000円が目安。初期費用はかかりますが、その後のメンテナンスの手間を考えれば、非常にコストパフォーマンスの高い方法と言えるでしょう。

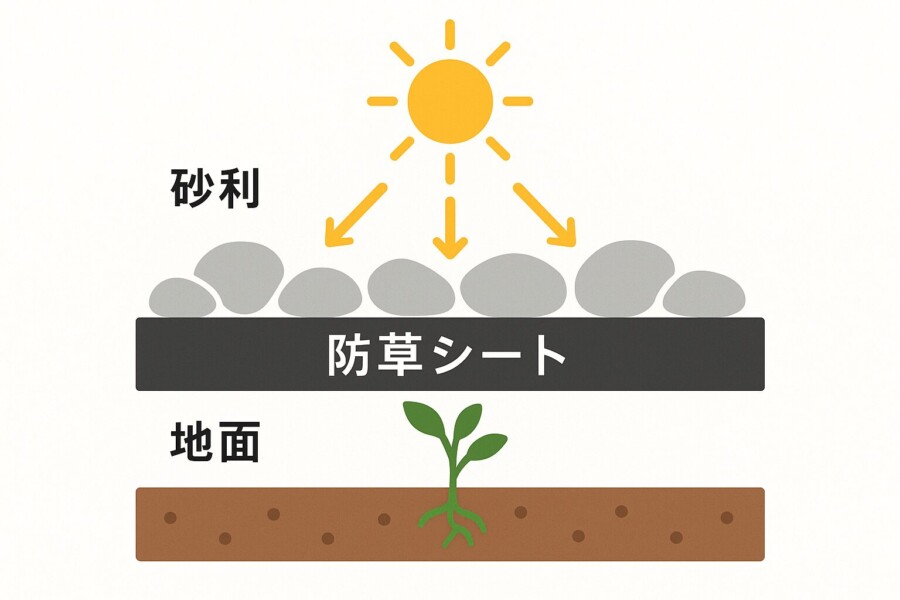

【重要】砂利と防草シートはワンセット!併用が必須な理由とは?

「砂利を敷くだけじゃダメなの?」これは、DIYで砂利敷きを検討している方が陥りがちな最大の落とし穴です。結論から言うと、砂利の下に高品質な防草シートを敷かなければ、雑草対策としての効果は半減してしまいます。

なぜなら、砂利の隙間からでも光が届けば、しぶとい雑草は生えてきますし、風で運ばれてきた種子が砂利の上で発芽してしまうからです。

防草シートは、太陽光を完全に遮断し、雑草の光合成を防ぐ役割を果たします。これにより、下からの雑草の突き抜けをほぼ完璧に防ぐことができます。

また、砂利が地面に沈み込んでいくのを防ぐ効果もあります。費用を少しでも抑えたいからと防草シートを省略してしまうと、2〜3年後には砂利の隙間から雑草が顔を出し始め、結局、砂利を一度どかしてシートを敷き直す…という二度手間に。「砂利と防草シートは必ずワンセット」と覚えておいてください。

草が生えない砂利の選び方|失敗しない種類・厚みのポイント

砂利と一言で言っても、その種類は様々です。見た目だけで選んでしまうと、後で「歩きにくい」「すぐに汚れる」といった後悔につながります。

まず大きさですが、人が歩く場所なら2〜3cm程度の角が取れた丸砂利がおすすめです。大きすぎると歩きにくく、小さすぎると靴の裏にくっついて玄関を汚す原因になります。

材質も重要です。白系の石灰岩でできた砂利は、安価で見た目も明るいですが、アルカリ性でコケが生えやすく、数年で黒ずんでくることがあります。

長くきれいな状態を保ちたいなら、少し高価でも花崗岩や石英岩でできた、硬くて汚れにくい砂利を選ぶのがプロの選択です。

そして、敷き詰める厚みは最低でも5cmを確保してください。これより薄いと、歩いているうちに下の防草シートが見えてきてしまい、景観を損ねるだけでなく、シートの劣化を早める原因にもなります。

ちょっと待ってください。ここまでは「一般的な話」です。

ここまで基礎知識を解説しましたが、これらはあくまで「教科書通りの話」です。

実際には、「お庭の形状や広さ」「ご予算」「今後の使い道」など、お客様それぞれの条件によって、選ぶべき正解は全く別のものになります。

自分の庭の条件を無視して選んでしまうと、「せっかくやったのに、すぐ雑草だらけになった」という失敗につながりかねません。

ここから先は、「自分の庭の場合はどう判断すればいいのか?」 失敗しないための具体的な基準を解説します。

あなたの庭はどのパターンに当てはまるか? ぜひ続きを読んで確認してみてください。 👇

参考:もし「自分で判断するのは不安」という方は、【奈良県限定】失敗しない「プロの現地診断」をご覧ください >

方法4:防草シートで根こそぎ対策!最も手軽な防草方法

「とにかく費用を抑えて、自分で手軽に雑草対策をしたい!」そんなDIY志向の方に最も人気があるのが、この「防草シート」です。

ホームセンターでも様々な種類が売られており、施工が比較的簡単なため、共働きで忙しいご家庭の週末DIYプロジェクトとしても最適です。

物理的に光を遮るというシンプルな仕組みですが、製品選びと施工方法を間違えなければ、非常に高い効果を発揮します。このセクションでは、防草シートの実力を最大限に引き出すための、プロならではの選び方と使い方を解説します。

防草シートのメリット・デメリットと耐用年数

防草シートの最大のメリットは、なんといってもコストパフォーマンスの高さと施工の手軽さです。

専門的な道具もほとんど必要なく、カッターやハサミがあれば作業できます。一度敷いてしまえば、しつこいスギナやドクダミのような地下茎で増える雑草も、光合成ができないため根ごと枯らすことができます。

しかし、デメリットも存在します。シートを敷いただけの状態では、見た目がお世辞にも良いとは言えません。

紫外線に弱いため、シートをむき出しで使っていると、製品にもよりますが耐用年数は3〜5年ほどで劣化し、破れた箇所から雑草が生えてきます。

また、シートの重ね合わせが不十分だったり、ピンで固定した穴の隙間から雑草が顔を出してくることも。安価なシートを選ぶと、数年でボロボロになってしまい、張り替えの手間がかえって高くつく、という本末転倒な結果にもなりかねません。

プロが教えるおすすめ防草シートの選び方|種類(織布/不織布)の違い

ホームセンターに行くと、様々な価格帯の防草シートが並んでいて、どれを選べば良いか迷いますよね。プロがシートを選ぶ際に見るポイントは「素材」と「密度」です。

防草シートは大きく分けて、縦横に繊維を編み込んだ「織布(しょくふ)」タイプと、繊維を絡み合わせてシート状にした「不織布(ふしょくふ)」タイプがあります。

安価な製品に多い織布タイプは、編み目から光が漏れやすく、スギナのような先の尖った雑草が突き抜けてきやすいという弱点があります。

一方、不織布タイプは繊維がランダムに絡み合っているため密度が高く、遮光性・貫通抵抗性に優れています。価格は高くなりますが、長期間の効果を期待するなら、迷わず高密度な不織布タイプを選ぶべきです。

耐用年数10年と謳われているプロ仕様の製品を選べば、張り替えの手間やトータルコストを考えても、結果的に安くつきます。

防草シートの上に敷く化粧材(砂利・人工芝・ウッドチップ)

防草シートの「見た目の悪さ」と「紫外線による劣化」という2つの弱点を同時に解決してくれるのが、上に敷く「化粧材」です。

化粧材を敷くことで、シートを紫外線から守り、耐用年数を大幅に延ばすことができます。最も一般的なのは、前のセクションで解説した「砂利」です。見た目も良く、半永久的に使えるため、駐車スペースや建物の周りにおすすめです。

お子さんやペットが遊ぶ庭であれば、「人工芝」も素晴らしい選択肢です。クッション性があり、一年中緑の景観を楽しめます。

また、ナチュラルな雰囲気がお好きなら「ウッドチップ」や「バークチップ」も良いでしょう。木の香りが心地よい空間を演出します。ただし、ウッドチップは数年で土に還るため、定期的な補充が必要です。あなたの庭をどんな空間にしたいか、イメージしながら化粧材を選んでみてください。

方法5:「雑草が生えないように除草剤」で予防する|土壌処理型の使い方

「とにかく今すぐ、この目の前の雑草をどうにかしたい」「広範囲すぎて、手で抜くのはもう限界…」そんな状況で頼りになるのが除草剤です。

特に、葉や茎にかける「茎葉処理型」ではなく、地面にまいて長期間効果を持続させる「土壌処理型」は、雑草が生えてくる前の予防策として非常に有効です。

しかし、薬剤である以上、その使い方には細心の注意が必要。このセクションでは、専門家として、土壌処理型除草剤の正しい知識と安全な使い方について解説します。

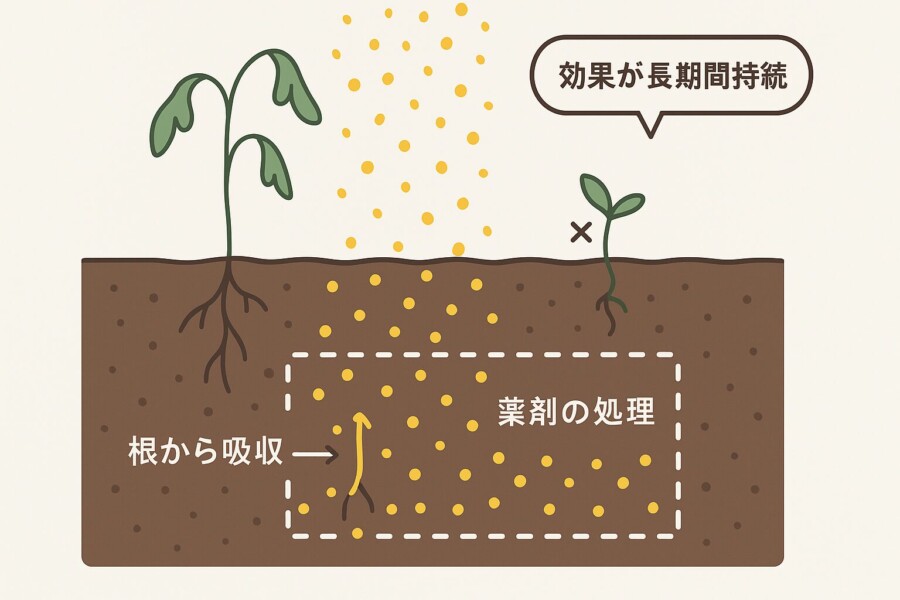

土壌処理型除草剤とは?メリットと注意点

土壌処理型除草剤は、地面にまくことで薬剤の層を土の表面に作り、そこから雑草の種が発芽するのを抑制したり、芽生えたばかりの幼い雑草の根から吸収されて枯らしたりするタイプの除草剤です。

最大のメリットは、一度まけば3ヶ月から長いもので6ヶ月程度、雑草が生えてくるのを防いでくれること。春先にまいておけば、夏場の最も大変な時期の草むしりの手間を大幅に減らすことができます。

しかし、最も注意すべきは「薬剤が効いてほしくない植物への影響」です。

傾斜地で使うと、雨で薬剤が流れ出し、近くにある大切な庭木や花壇の植物まで枯らしてしまう危険性があります。

また、製品によっては、一度まくと長期間、新たな植物を植えられなくなることも。家の周りや駐車場、墓地など、今後植物を植える予定のない場所での使用に限定するのが賢明です。

「手軽さ」の裏にあるリスクを正しく理解することが、除草剤と上手に付き合う第一歩です。

安全な使い方と効果の持続期間

土壌処理型除草剤を安全に使うための鉄則は、「製品のラベルを熟読し、使用量と使用方法を厳守する」ことです。

効果を高めたいからと規定量より多くまいたり、雨が降る直前に使用したりするのは絶対にやめてください。効果が不安定になるだけでなく、薬剤が意図しない場所に流出する原因になります。

散布に最適なタイミングは、雨が降った後で地面が少し湿っている、晴れた日です。薬剤が土壌に浸透しやすくなります。

また、風の強い日は、薬剤が飛散して近隣の植物に影響を与えてしまう可能性があるため避けましょう。服装も重要です。

長袖・長ズボン、手袋、マスク、保護メガネを着用し、薬剤が皮膚や目、口に入らないように万全の対策をしてください。効果の持続期間は製品によって異なりますが、一般的には3〜6ヶ月です。効果が切れる頃を見計らって、年に2回ほど散布することで、一年中雑草の少ない状態をキープできます。

方法6:【畑・花壇の雑草対策】土壌改良で雑草が生えにくい土を作る

「家庭菜園の通路や畝(うね)の間の雑草に、毎年悩まされている」「作物への影響を考えると、強い除草剤は使いたくない」そんな、作物を育てる方ならではの悩みに応えるのが、この土壌改良というアプローチです。

薬剤に頼らず、物理的な方法や土の性質を変えることで雑草の発生を抑えるため、作物にも人にも優しいのが特徴です。このセクションでは、畑や花壇で実践できる、プロも活用する雑草対策をご紹介します。

畑の雑草対策の基本「マルチング」の効果と方法

家庭菜園や畑の雑草対策として、最もポピュラーで効果的なのが「マルチング」です。これは、畑の畝の表面をビニールフィルムや有機物で覆うこと。

一番よく使われるのが「黒マルチ」で、黒いビニールが太陽光を完全にシャットアウトし、雑草の光合成を防ぎます。さらに、地温を上昇させる効果があるため、ナスやピーマンといった夏野菜の生育を促進するメリットもあります。

使い方は簡単で、畝を作った後、表面を黒マルチで覆い、風で飛ばされないように端を土でしっかりと固定するだけです。苗を植える際は、必要な部分にだけ穴を開けます。

また、より自然な方法を好む方には「わらマルチ」や「もみ殻マルチ」もおすすめです。

これらは保湿効果や、急な雨による土の跳ね返りを防ぎ、病気を予防する効果も期待できます。ただし、有機物なのでいずれ土に還るため、定期的な補充が必要です。

石灰や熱処理で土を除草・改良するDIYの方法

マルチング以外にも、DIYでできる土壌改良はいくつかあります。

例えば、多くの雑草は酸性の土壌を好むため、「石灰」をまいて土をアルカリ性に傾けることで、雑草が生えにくい環境を作ることができます。

ただし、アルカリ性を好む作物(ホウレンソウなど)には良いですが、多くの野菜が好む弱酸性からずれてしまうため、作付け計画に合わせて行う必要があります。

もう一つの方法が「熱処理」です。これは、夏場の強い日差しを利用した方法で、「太陽熱消毒」とも呼ばれます。畑にたっぷりと水をまき、透明なビニールシートで覆って1ヶ月ほど密閉します。すると、内部の温度が60℃以上になり、土壌中の雑草の種子や病原菌を死滅させることができます。

手間はかかりますが、薬剤を使わずに土壌をリセットできる非常に有効な手段です。これらの方法は、作物を育てる喜びを、雑草の悩みから解放してくれる力強い味方となるでしょう。

【施工事例】雑草が生えない土を使った施工事例!Before & After写真集

ここまで様々な雑草対策をご紹介してきましたが、「実際にやると、どれくらい庭が変わるの?」と、具体的なイメージが湧きにくいかもしれませんね。

言葉で説明するよりも、見ていただくのが一番です。このセクションでは、私たち西原造園が実際に手掛けさせていただいた施工事例を、Before & Afterの写真でご紹介します。

長年雑草に悩まされていたお庭が、プロの技でどのように生まれ変わったのか、ぜひご覧ください。

Case1:「固まる土」で草が生えない庭に!ドッグランとしても使える施工事例

最初にご紹介するのは、奈良市あやめ池にお住まいのS様からのご依頼です。「庭の植木から毎日大量の落ち葉があり、掃除が大変。

しかも、以前敷いた芝生は枯れてしまい、そこから雑草も生えてきて、朝カーテンを開けるたびに気が滅入ってしまう」というお悩みでした。

さらに、可愛いワンちゃんを飼われており、「雑草や水はけの問題を解決しつつ、愛犬が安全に走り回れる場所にしたい」というご希望もありました。

【Before】

施工前のお庭は、芝生が枯れて土が露出し、雑草が生えやすい状態でした。水はけも悪く、雨が降るとぬかるみができてしまい、ワンちゃんが遊ぶには適さない環境でした。

【After】

S様のご要望を叶えるため、私たちは「固まる土」を使ったドッグランの造成をご提案しました。砂利ではワンちゃんの足腰に負担がかかりますが、固まる土なら地面がフラットになり、思いっきり走り回れます。

まず、雑草と枯れた芝を撤去し、地面にしっかりと水勾配をつけて水はけを改善。その上に固まる土を均一に敷き詰め、ワンちゃんが走りやすい、快適なドッグランが完成しました。

また、S様のお庭には、亡くなられたおじい様が作られた思い出の石のサークルがありました。「この思い出は残したい」という奥様のお気持ちを汲み取り、そのサークルを活かしつつ、お庭全体に統一感が生まれるようデザインを調整。見栄えの悪かった電線の支線も、既存のサツキを移植して自然に目隠ししました。

結果、「雑草」「落ち葉掃除」「水はけ」「愛犬の遊び場」という複数のお悩みを一挙に解決。「丁寧に対応してくれて、途中で色々聞けたのも嬉しかった」と、大変ご満足いただくことができました。

Case2:雑草の生えない土を使っておしゃれなお庭になった施工事例

続いては、京都府木津川市にお住まいのK様からのご依頼です。「引っ越してきたばかりなのに、庭の雑草がすごくて…。夫は『庭の賑わい』なんて言うけど、私にとっては大敵!もう根絶やしにしたい!」という、奥様の強い決意からご相談が始まりました。

ご希望は「草が生えないように」「砂利は嫌」「植木は要らない」「おしゃれな曲線を入れたい」という明確なものでした。

【Before】

施工前のお庭は、土がむき出しの状態で、こまめに草を引いても次から次へと雑草が生えてくる、まさに「雑草との全面戦争」という言葉がぴったりの状態でした。

【After】

※写真は雨上がり後のため、模様は施工ミスではありません。

K様のご希望を叶えるため、私たちは色付きの「固まる土」を使い、曲線を取り入れたデザインをご提案しました。しかし、施工の途中でアクシデントが発生。

一度に全面を仕上げる必要があったのですが、時間がかかりすぎてしまい、固まる土の色にムラが出てしまったのです。私たちは、その仕上がりにどうしても納得できませんでした。

奥様が「出来上がってたのに何で壊してるんですか!?」と驚かれる中、私たちは「納得いかないんでやり直します!」とお伝えし、一度作ったものを全て壊し、一から作り直させていただきました。お客様が毎日見るお庭です。見る度に残念な気持ちで過ごしてほしくない、という一心でした。

結果、美しい曲線を描く、雑草の心配がないお庭が完成。ご主人様からは「久々に仕事や仕上がりにこだわりをもった職人さんを見ました」という、私たちにとって最高のお言葉をいただくことができました。

⚠️ 注意:この方法が「あなたの庭」に合うとは限りません

ここまで一般的な方法や原因・選び方などを解説してきましたが、ここに書いてある方法が、あなたのお庭にとってはむしろ逆効果(悪手)になるケースもあります。

間違った方法を選んでしまい、数年後にやり直すことになるケースは後を絶ちません。

そこで「自分の庭の場合はどう判断すればいいのか?」 気になる方は、こちらの「【奈良県限定】現地確認による診断」のページを確認してみてください。

奈良県限定!

雑草が生えない土に関するよくある質問(FAQ)

- 固まる土のデメリットはありますか?(水はけ、ひび割れなど)

はい、いくつかのデメリットがあります。特に注意が必要なのは「水はけの悪化」と「ひび割れ」です。

固まる土はコンクリートのように土を固めるため、製品によっては透水性が低く、雨が降った後に水たまりができやすくなることがあります。水たまりはコケやカビの原因にもなります。

また、最も多い失敗が「ひび割れ」です。これは、施工前の下地作り(転圧)が不十分だったり、施工の厚みが足りなかったりすると発生します。一度ひび割れてしまうと、その隙間から雑草が生えてくるだけでなく、見た目も悪くなってしまいます。

その他にも、「一度固めると撤去が大変」「夏場はコンクリートのように照り返しが強くなる」といった点もデメリットとして挙げられます。

【プロの視点】

これらのデメリットは、適切な製品選びと丁寧な施工で最小限に抑えることが可能です。特に、排水のための「水勾配」を計算した施工や、ひび割れを防ぐための適切な下地処理は、プロの腕の見せ所です。- 砂を撒くだけで雑草が生えないのはなぜですか?

「撒くだけ」で効果があるのは、雑草の生育に必要な「水分」を奪う特殊な成分を含んだ「固まらない防草砂」だからです。(カインズホームの人工砂の場合)

一般的な川砂や園芸用の砂とは異なり、市販の防草砂には天然鉱物などの特殊な成分が含まれています。この成分が土の表面で水分を吸収・保持し、常に乾燥した状態を保ちます。

そのため、

- 飛んできた雑草の種が発芽に必要な水分を得られない。

- 根を張ろうとしても、水分が足りずに枯れてしまう。

という仕組みで雑草の生育を抑制します。

ただし、効果は永続的ではなく、大雨で砂が流れたり、上に落ち葉や土が堆積すると効果が薄れてしまうため、定期的なメンテナンスが必要になる場合があります。

- 固まる土は草が生えませんか?

はい、正しく施工されていれば、雑草はほとんど生えません。しかし、「絶対に生えない」わけではありません。

固まる土が雑草を防ぐのは、土を物理的にカチカチに固めることで、雑草が根を張るスペースも、芽を出す隙間もなくしてしまうからです。

しかし、以下のようなケースでは雑草が生えてくることがあります。

- ひび割れから: 経年劣化や施工不良でできたひび割れの隙間から生える。

- 建物のキワなどから: 施工した端の部分や、構造物との境界のわずかな隙間から生える。

- 表面に溜まった土から: 風で飛んできた土やホコリが表面に堆積し、そこに飛来した種子が根付く。(※この場合、根は浅いので簡単に抜けます)

完璧な状態を長く保つには、質の高い施工と、表面をキレイに保つ定期的な掃き掃除が効果的です。

- 雑草を抜いても生えてくるのはなぜ?

主な原因は「土の中に残った根」と「大量の種子」の2つです。

多くの方が経験する「抜いても抜いても生えてくる」現象には、明確な理由があります。

- 根が残っているから

ドクダミやスギナといった非常に厄介な雑草は、「地下茎」という地下の茎で横に広がります。地上部を抜いただけではこの地下茎が残り、そこから何度でも再生してしまいます。 - 土の中に大量の種子が眠っているから

土の中には、過去にこぼれた雑草の種が「埋土種子」として何年も休眠状態で眠っています。草むしりで土が耕されると、この眠っていた種が地表近くに移動し、光や水分を得て一斉に発芽してしまうのです。

つまり、草むしりは一時しのぎの対策であり、根本的な解決には「光を遮る」「発芽させない」といった予防策が不可欠です。

- 根が残っているから

- 固まる土の寿命はどれくらいですか?

施工品質や環境によりますが、目安として3年~10年程度です。寿命を最も左右するのは「施工の質」です。

固まる土の寿命は、使用する製品のグレードによっても変わりますが、それ以上に**「誰がどのように施工したか」**で大きく変わります。

- 寿命が短くなるケース: DIYで下地作りが甘かったり、規定の厚みを守らなかったりした場合。早いと1~2年でひび割れが目立ち始めることも。

- 寿命が長くなるケース: プロが水勾配や下地をしっかり作り、場所の用途(駐車場、通路など)に合った材料と厚みで施工した場合。10年以上美しい状態を保つことも可能です。

DIYで挑戦される場合は、説明書をよく読み、特に**「下地を固める(転圧)」と「規定の厚みを守る」**という2点を徹底することが長持ちの秘訣です。より確実で長期的な効果を求める場合は、ぜひ一度プロにご相談ください。

まとめ:最適な雑草対策で、快適な庭を手に入れよう

ここまで、雑草が生えない土にするための5つの具体的な方法と、それぞれのメリット・デメリット、そしてプロの視点からのコツをご紹介してきました。防草砂、砂利、防草シート、除草剤、土壌改良…どの方法にも一長一短があり、「これが唯一の正解」というものはありません。

大切なのは、あなたの家の状況(場所、広さ)、ライフスタイル(共働き、シニア世帯)、そして何よりも「何を優先したいか(費用、見た目、手間、安全性)」を明確にすることです。

この記事を読んで、「うちの場合は、この方法が合っているかも」「DIYで挑戦してみようかな」「いや、ここはプロに任せた方が安心そうだ」と、ご自身の進むべき方向性が見えてきたのではないでしょうか。

毎年繰り返される雑草との戦いに終止符を打ち、すっきりと美しいお庭で過ごす快適な毎日を手に入れる。そのための第一歩を、ぜひ今日から踏み出してみてください。

もし、どの方法が最適か迷ったり、DIYに不安を感じたりしたときは、いつでも私たちのような専門家にご相談ください。あなたの理想のお庭づくりを、全力でサポートさせていただきます。