防草シート デメリットを調べていると、ネット上で「虫が湧く」「見た目が安っぽい」といった不安な言葉が目に飛び込んできて、戸惑ってしまうのではないでしょうか。

特に築浅の一戸建てで小さなお子様がいる共働き家庭や、広いお庭の管理に体力の限界を感じている高齢者世帯にとって、失敗は許されない大きな投資ですよね。

せっかく重労働の草むしりから解放されたいと願って検討しているのに、逆にお庭がムカデの温床になったり、数年でボロボロになっては元も子もありません。

現場で2,000件以上の施工に携わってきたプロの目から見れば、それらのデメリットの多くは、実は適切な対策で回避できるものばかりです。

そこでこの記事では、防草シートの導入前に絶対に知っておくべきリスクと、それを解決して10年後も「やってよかった」と思える庭にするための具体的なノウハウを解説します。

この記事を読めば以下のことがわかります:

- 防草シートを敷くことで起こり得る「虫」や「見た目」の本当のリスク

- 湿気を防ぎ、不快な害虫を寄せ付けないための下地作りのコツ

- 砂利と組み合わせることで耐久性を「半永久的」に高める方法

- 50坪以上の広大な敷地でも、費用を抑えて長持ちさせるシートの選び方

- プロが現場で実践している、隙間から草を生やさない完璧な施工手順

- 除草剤やコンクリートなど、他の雑草対策と比較した本当のコストパフォーマンス

西原 智(西原造園 代表)

奈良県で庭リフォーム・外構工事を行う現役職人

奈良県を中心に庭リフォーム・外構工事を行う西原造園代表。

職人歴20年以上、奈良県内での施工実績は500件以上。

これまで「雑草管理が限界になった庭」「人工芝を選んだ庭」「生垣をフェンスに変えた庭」など、奈良県特有の土壌・気候・生活背景を踏まえた庭の悩みを数多く解決してきた。

本記事で紹介している内容は、実際の施工現場で判断し、改善してきた事例・経験に基づくものであり、カタログや机上の知識ではなく「現場で結果が出た方法」のみを解説している。

全国紙「ガーデン&エクステリア」掲載歴あり。父は一級造園技能士、母は一級造園施工管理技士。地域に根ざし、「あとで後悔しない庭づくり」を第一に考えることを信条としている。

防草シートを敷く前に知っておくべき5つのデメリット

一戸建ての庭や駐車場の雑草対策として防草シートを検討する際、まず向き合うべきは「完璧な解決策ではない」という現実です。

特に日当たりや水はけの悪い裏庭や、景観を重視したい玄関アプローチでは、事前の理解不足が大きな後悔に繋がります。

ここでは、私が現場でお客様からよく相談を受ける5つの代表的な欠点について、実務的な視点から整理してお伝えします。

- 湿気がこもり「虫(ダンゴムシ・ムカデ)」が好む環境になる

- シートむき出し施工は「見た目が安っぽい」景観のデメリットがある

- 安価なシートは経年劣化で破れ、隙間から雑草が突き抜ける

- 導入時の初期費用(平米単価)と施工の手間がかかる

- 一度敷くと撤去や処分(廃棄)が必要で大変になる

湿気がこもり「虫(ダンゴムシ・ムカデ)」が好む環境になる

私の施工現場でも「防草シートを敷いたらムカデやダンゴムシが増えた」という声を耳にすることがあります。これは、シートが地面を覆うことで直射日光を遮り、常に日陰で湿った暗所を作り出してしまうからです。

特に水はけの悪い粘土質の土壌や、北側のジメジメした裏庭では、シートの下が不快な害虫にとって最高の「隠れ家」になってしまうのですね。

ただし、これはシート自体が虫を呼び寄せているわけではありません。敷設直後は地中の虫が一時的に集まりやすい傾向がありますが、1年ほど経過して環境が安定すれば、大発生することは稀です。

また、ゴキブリについても「シートが巣になる」という誤解がありますが、餌となる生ゴミや落ち葉を放置しない限り、シートだけが原因で増えることはありませんので安心してください。

シートむき出し施工は「見た目が安っぽい」景観のデメリットがある

せっかくのマイホームのお庭なのに、黒いビニール状のシートが剥き出しで広がっていると、どうしても「工事現場」や「仮設駐車場」のような無機質な印象を与えてしまいますよね。

特にリビングから庭を眺める機会が多い共働き世帯の奥様からは、「安っぽくて庭に出る気が失せる」という切実な悩みを聞くことがよくあります。

市販のシートの多くは黒色や濃いグレーで、自然な土や植物の色とは調和しにくいのが現状です。緑色や茶色の不織布タイプを選べば少しは馴染みますが、それでもシート単体での美観には限界があります。

この「景観のデメリット」を無視して施工してしまうと、来客時に恥ずかしい思いをしたり、お庭の資産価値を下げてしまうことにもなりかねないため、注意が必要です。

安価なシートは経年劣化で破れ、隙間から雑草が突き抜ける

DIY志向の方がホームセンターで数百円の安価な織布シートを選ぶ際、最も注意してほしいのが「数年後の姿」です。

格安のポリプロピレン製シートは紫外線に弱く、屋外で日光を浴び続けると、早ければ1〜3年で繊維がボロボロに硬化してしまいます。破れた隙間からは、スギナやチガヤといった強靭な地下茎を持つ雑草が、待ってましたと言わんばかりに突き抜けてきます。

現場での経験上、一度雑草がシートを突き破ってしまうと、その根がシートに絡みつき、もはや手で抜くことは困難になります。

安物を選んだばかりに、結局は毎年のように張り替え作業が必要になり、お金も労力も無駄にしてしまう方は少なくありません。「とりあえず一番安いやつで」という判断が、数年後の大きな後悔に直結するのが防草シート選びの怖さなのです。

導入時の初期費用(平米単価)と施工の手間がかかる

手軽な除草剤散布に比べると、防草シートの導入には相応の初期投資と重労働が伴います。例えば50〜60坪といった広い敷地を管理する場合、平米あたり数百円の差でも、全体では数万円から十数万円の出費になります。

さらに、シートを敷く前には「根こそぎの草むしり」と「地面の平滑化」という、非常に体力を消耗する整地作業が不可欠です。

高齢者世帯の方から「自分でやろうとしたが、腰を痛めて断念した」という話を伺うことも多いです。ロール状の重いシートを運び、数百本のピンをハンマーで打ち込む作業は、思っている以上に肉体的な負担がかかります。

業者に依頼すれば楽になりますが、その分1㎡あたり3,000〜5,000円程度の施工費が上乗せされるため、予算との折り合いが難しい点も大きなハードルと言えるでしょう。

一度敷くと撤去や処分(廃棄)が必要で大変になる

「将来的に庭をリフォームして家庭菜園を広げたい」といった計画がある場合、防草シートの撤去作業が大きな壁になります。特にシートの上に砂利を数トン単位で敷き詰めていた場合、まずはその砂利をすべて取り除かなければシートを剥がすことができません。この砂利の移動と、土や根が絡みついた古いシートを剥がす作業は、施工時の何倍もの労力を要します。

また、剥がした後のシートは「産業廃棄物」扱いになる可能性があり、自治体のゴミ出しルールによっては細かく裁断しなければならなかったり、高額な処分費用がかかったりすることもあります。防草シートは一度敷いたら終わりではなく、いつかは「更新」や「撤去」の時期が来ることを念頭に置いておかなければなりません。将来の暮らし方まで見据えた計画が必要になるのですね。

前のセクションでは5つのデメリットをお伝えしましたが、特に多くの方が不安に感じる「虫」の問題については、さらに深掘りして具体的な対策をお話ししましょう。

防草シートのデメリット「虫が湧く」原因と寄せ付けない対策

一戸建ての庭で防草シートを検討する際、特に虫嫌いな主婦層が最も恐れるのが「シートの下が虫の巣窟になること」ではないでしょうか。たしかに条件が悪ければ不快な害虫が集まりやすくなりますが、それは防草シート自体の欠陥というよりも、施工段階での「水はけ」や「管理」に原因があることがほとんどです。ここでは、現場での実例をもとに、虫を寄せ付けないためのプロの知恵を解説します。

なぜ防草シートの下に虫が集まるのか?(湿気と隠れ家)

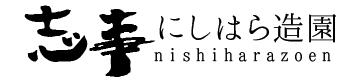

防草シートの下に虫が集まる最大の原因は、そこに「湿気」と「安全な隠れ家」が同時に成立してしまうからです。シートは光を遮るため地面は常に日陰となり、一度雨が降れば土が乾きにくくなります。ムカデやダンゴムシ、ナメクジといった生き物は、こうした湿潤で暗い環境を何よりも好みます。つまり、不適切な施工で「湿気だまり」を作ってしまうことが、虫を招く招待状になっているのです。

私の経験では、特に北側のジメジメしたエリアに、水を通しにくい安価なシートを敷いた現場で虫の被害が多く見られます。また、シートを敷く前に刈った草の死骸をそのまま残しておくと、それが腐敗して虫の餌となり、繁殖を加速させてしまいます。虫が集まるのはシートのせいだけではなく、餌となる有機物と湿気が放置されているから、という点をまずは理解しておきましょう。

虫発生を防ぐための「水はけ改善」と整地テクニック

虫を寄せ付けないための絶対条件は、シートの下をできるだけ「乾燥」させることです。そのためには、施工前の整地段階で徹底的な排水計画を立てる必要があります。例えば、粘土質で水が溜まりやすい地面なら、川砂や真砂土を混ぜて通水性を高めたり、地面に2〜3%程度の緩やかな勾配をつけて、雨水が自然に側溝へと流れるように調整するのがプロの技術です。

さらに、雑草の根は徹底的に掘り起こして除去してください。わずかな根でもシート下で腐敗すれば不快害虫の餌になります。地面を平らに均した後は、転圧機や足でしっかりと踏み固め、水溜まりができる凹凸をなくすことも重要です。このように「水の行き道」を作り、「虫の餌を絶つ」丁寧な下地作りこそが、数年後も虫に悩まされない快適なお庭を維持するための最短ルートになります。

虫対策に特化した防草シートの選び方(透水性と色)

製品選びの段階でも、虫の発生リスクを大幅に下げることができます。ポイントは、水だけでなく「空気」もしっかり通す、透水性と通気性に優れた高密度不織布タイプを選ぶことです。例えば、デュポン社の「プランテックス」のような高品質なシートは、砂と同等レベルの透水性能を誇り、大雨が降ってもシート表面に水が溜まらず、土壌の蒸れを最小限に抑えてくれます。

また、シートの色による地温の変化も考慮したいところです。黒色のシートは太陽光を吸収して地温を上げ、乾燥を促すため、湿気を好む虫には居心地の悪い環境を作れます。一方で、シロアリが心配な場合は、薬剤入りの防蟻シートもありますが、まずは「餌となる木片を置かない」「純粋なプラスチック製シートを選ぶ」といった基本を守ることが大切です。適切な製品選びは、虫嫌いな方にとって大きな安心材料になるはずです。

虫対策の重要性がわかったところで、次は「見た目」と「耐久性」を一気に解決し、プロが最も推奨する「最強の組み合わせ」について詳しく見ていきましょう。

防草シート+砂利のメリット・デメリット!最強の雑草対策といわれる理由

共働き世帯やお庭の広い高齢者世帯にとって、防草シートと砂利の組み合わせは、まさに「最強の雑草対策」と言えます。初期費用はシート単体より高くなりますが、見た目の美しさと耐久性の向上は、そのコストを補って余りあるものです。ここでは、なぜこの併用スタイルが外構の現場でこれほどまでに支持されているのか、プロの視点からメリットと注意点を整理します。

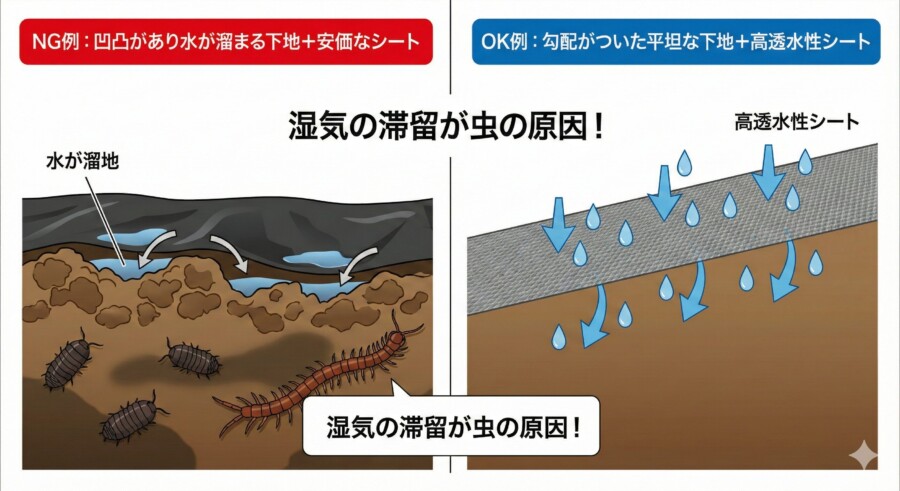

砂利を上に敷くことで紫外線による劣化を防ぎ、半永久的に長持ちさせる

防草シートの寿命を左右する最大の敵は、太陽の「紫外線」です。どんなに高品質なシートでも、日光に晒され続ければ徐々に繊維が脆くなってしまいます。しかし、その上に砂利を5〜10cmほど厚く敷き詰めることで、紫外線はほぼ完全に遮断されます。私の施工経験でも、砂利の下に敷いた高品質な不織布シートが、15年以上経っても全く劣化せずに雑草を抑え続けている事例は珍しくありません。

メーカーの理論値でも、砂利下での使用なら耐用年数は「半永久的」と言われるほどです。つまり、最初にしっかりと砂利を載せておけば、将来的な「シートの張り替え」という重労働から解放されることを意味します。一度の施工で10年、20年と手間いらずの状態を維持したいのであれば、砂利による保護は最も確実で賢い選択肢になるのですね。

シートを隠して庭や玄関周りの見栄えをおしゃれにする

「シート単体だと安っぽい」という景観のデメリットを、劇的に改善してくれるのが砂利の力です。白砕石やベージュ系の化粧砂利を敷けば、お庭は一気に明るく洗練された印象に変わります。和風庭園なら玉砂利、洋風の外構ならレンガチップなど、建物の雰囲気に合わせて石の種類を選ぶことで、防草対策をしていることを感じさせない「おしゃれな庭」を実現できるのです。

また、砂利には「泥はね防止」という嬉しい副次効果もあります。雨の日に泥が跳ねて外壁の基礎が汚れるのを防いでくれるため、家全体の美観を長く保つことにも貢献します。玄関周りや犬走りのように人目に付く場所こそ、防草シートを「見せる」のではなく、素敵な砂利で「隠す」ことが、満足度の高い庭リフォームを成功させるための秘訣と言えるでしょう。

砂利の重みでシートのめくれや隙間発生を防ぐ

防草シートをDIYで敷く際、風で端がめくれたり、ピンが抜けてきたりすることに悩む方は多いですが、砂利を載せることでこの問題は一気に解消します。砂利の確かな「重み」がシート全体を地面に密着させるため、強風にあおられてバタつく心配がありません。また、砂利が層になることで飛んできた雑草の種が直接土に触れにくくなり、隙間からの発芽リスクもさらに低減されます。

現場では、この「重し」の効果を最大限に活かすため、シートの重ね合わせ部分や壁際など、草が生えやすいポイントに重点的に砂利を厚く配分します。重みによってシートの浮き上がりが抑えられると、固定ピンの穴から光が漏れることも防げるため、防草効果がより確実なものになります。安定した施工状態を長く保つためには、物理的な重さによるホールドが非常に有効なのです。

防草シートと砂利を併用する場合の注意点(費用・厚み)

非常にメリットの多い併用プランですが、注意すべきは「材料費の増大」と「十分な厚みの確保」です。砂利は種類によって価格差が大きく、1㎡あたり数千円の追加費用がかかることもあります。また、せっかく敷いても厚みが足りないと、歩くたびにシートが露出してしまい、そこから紫外線劣化が始まってしまいます。歩行する場所なら5〜8cm、車が通る場所なら15cm以上の厚みが推奨されます。

また、長い年月が経つと砂利の隙間に土埃が溜まり、その上でわずかに雑草が芽吹くことがあります。しかし、シート下から生えてくるわけではないので、指先で簡単に摘み取れる程度で済みます。こうした「数分程度のメンテナンス」は必要になりますが、それでも土剥き出しの状態とは雲泥の差です。予算と必要な厚みのバランスを施工前にしっかり計画しておくことが、失敗しないための鍵となります。

最強の対策を知った上で、あらためて「本当に防草シートを選ぶべきか?」と迷っている方のために、本来得られる絶大なメリットを整理してみましょう。

それでも防草シートを選ぶべき?本来の効果とメリット

防草シートのデメリットや注意点を知ると、少し不安になるかもしれませんが、それでも多くのプロがこの方法を推奨するのには理由があります。日々の草むしりに追われる共働き家庭や、広い土地を管理しきれなくなった高齢者世帯にとって、防草シートは単なる資材ではなく、「自由な時間」を買うための投資だからです。ここでは、デメリットを補って余りある本来の価値をお伝えします。

草むしりが重労働と時間から長期間解放される

防草シートを導入する最大の喜びは、何と言ってもあの「終わりのない草むしり」から解放されることです。夏場の炎天下、腰を曲げて数時間作業し、ようやく綺麗になったと思ったら2週間後にはまた元通り……。そんな不毛なサイクルを、シート一枚で数年から十数年にわたって断ち切ることができます。私の元に来るお客様の多くも、「もっと早く敷けばよかった」と口を揃えて仰います。

草むしりに費やしていた年間の数十時間を、家族とのティータイムや趣味の時間、あるいは単なる休息に充てられる価値は計り知れません。特に広いお庭を持つ方にとって、管理のストレスがなくなることは、精神的な健康にも大きなプラスになります。「庭=手間がかかる厄介な場所」から「庭=くつろげる美しい場所」へと、劇的に価値観を変えてくれるのが防草シートの真骨頂なのです。

除草剤を使わずに済むため、ペットや子供にも安全

小さなお子様がいるご家庭や、ワンちゃん・猫ちゃんをお庭で遊ばせたい方にとって、防草シートは最も「安全」な選択肢です。雑草を抑えるために強力な除草剤を何度も撒くのは、土壌への残留や健康への影響が心配ですよね。防草シートは物理的に光を遮ることで草の成長を止めるため、化学薬品に頼る必要が一切ありません。

実際に私の現場でも、「ペットが地面を舐めてしまうので薬剤は使いたくない」というご要望をよくいただきます。高品質なシートは人体や環境に無害なプラスチック素材で作られており、土を汚すこともありません。家族が安心して裸足で歩き回れる、そんな「健やかな庭」を維持できるのは、他の化学的な対策にはない、防草シートならではの大きなメリットと言えるでしょう。

泥はねを防ぎ、雨の日でも家周りが汚れにくくなる

意外と知られていないメリットが、雨の日の「泥はね防止」効果です。土が剥き出しのお庭や通路では、雨が降るたびに泥水が跳ね上がり、建物の基礎や外壁を汚してしまいます。特に白系の外壁のお宅では、泥汚れは目立ちやすく、放っておくとカビや苔の原因にもなります。防草シート(+砂利や人工芝)を敷くことで、この泥はねをシャットアウトし、家を清潔に保つことができます。

また、雨上がりのお庭を歩いても靴が泥だらけにならないため、玄関の中を汚すことも減ります。私の施工経験上、犬走り(家の周囲の狭い通路)にシートを敷いたお客様からは、「雨の日でもサンダルでパッと外に出られるようになって便利だ」というお声を頻繁にいただきます。雑草対策だけでなく、住まいの美観維持と家事の負担軽減にも、実は一役買っているのですね。

DIYで施工すれば、業者に頼むよりも費用を大幅に抑えられる

「業者の見積もりが高くて……」と悩んでいるDIY志向の方にとって、防草シートは自力で挑戦しやすい雑草対策です。コンクリート舗装などは専門的な技術と機材が必要ですが、シート敷きは基本的な手順さえ守れば、素人の方でも十分にプロに近い仕上がりが目指せます。自分で施工すれば高額な人件費を丸ごとカットできるため、材料に奮発して最高級のシートを選ぶことも可能です。

例えば、50㎡の庭を業者に頼めば20万円以上かかることもありますが、自分で最高級の「ザバーン」を購入して敷けば、砂利代を含めても半分以下のコストで済むケースが多いです。少しずつ自分のペースで進められるのもDIYの魅力。週末ごとに10㎡ずつ進めるなど、無理のない範囲で取り組むことで、愛着の湧く理想のお庭を、お財布に優しく実現することができるのです。

メリットを実感するためには、場所や目的に合わせた「正しいシート選び」が欠かせません。次は、失敗しないための具体的な製品選定基準を解説します。

ちょっと待ってください。ここまでは「一般的な話」です。

ここまで基礎知識を解説しましたが、これらはあくまで「教科書通りの話」です。

実際には、「お庭の形状や広さ」「ご予算」「今後の使い道」など、お客様それぞれの条件によって、選ぶべき正解は全く別のものになります。

自分の庭の条件を無視して選んでしまうと、「せっかくやったのに、すぐ雑草だらけになった」という失敗につながりかねません。

ここから先は、「自分の庭の場合はどう判断すればいいのか?」 失敗しないための具体的な基準を解説します。

あなたの庭はどのパターンに当てはまるか? ぜひ続きを読んで確認してみてください。 👇

参考:もし「自分で判断するのは不安」という方は、【奈良県限定】失敗しない「プロの現地診断」をご覧ください >

【場所・目的別】失敗しない防草シートの選び方と耐用年数

防草シート選びで最も大切なのは、ブランド名よりも「その場所で何年持たせたいか」という目的意識です。一戸建ての庭、駐車場、あるいは空き地など、場所によってシートにかかる負荷は全く異なります。ここでは、DIY志向の方からプロ志向の方まで納得できる、現場目線での「失敗しない製品選び」の判断基準と、それぞれの耐用年数の目安を詳しく紐解いていきましょう。

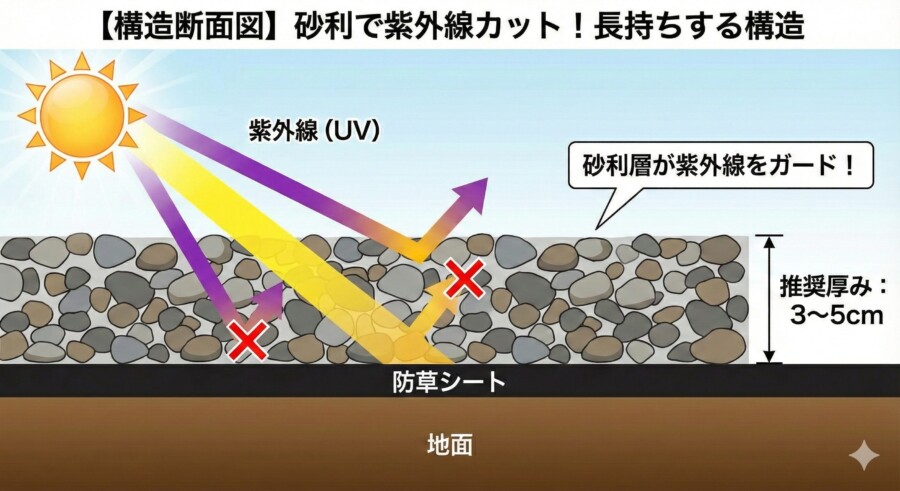

織布と不織布の違いとは?(耐久性と透水性の比較)

防草シートには大きく分けて、繊維を編み込んだ「織布」と、繊維を熱圧着した「不織布」の2種類があります。安価な織布タイプは軽量で扱いやすく、3〜5年程度の短期対策には向いていますが、繊維の隙間からスギナなどの芽が突き抜けやすいのが難点です。一方で不織布タイプは、繊維が緻密に絡み合っているため雑草の貫通を強力に防ぎ、10年以上の長期使用に耐える実力を持っています。

私の現場では、特別な理由がない限り「不織布」を推奨しています。特に、一度敷いたら長く持たせたい家庭のお庭では、初期費用を抑えて数年で張り替えるよりも、耐久性の高い不織布を選ぶほうがトータルコストで安く済むからです。透水性についても、最近の高品質不織布は非常に優れており、大雨でも水たまりができにくい設計になっています。まずは「短期なら織布、長期なら不織布」という大原則を覚えておきましょう。

| 比較項目 | 織布(ビニール状) | 不織布(フェルト状) |

|---|---|---|

| 構造 | 繊維を縦横に編んでいる | 繊維を熱等で複雑に絡めている |

| 耐久性 | 低い(目安:3〜5年) | 高い(目安:10年以上) |

| 雑草貫通力 | 編み目の隙間から生えやすい | 隙間がなく強力に阻止する |

| 価格 | 安価(導入しやすい) | 高価(初期費用がかかる) |

| 推奨シーン | 一時的な空き地・短期対策 | 住宅の庭・長く持たせたい場所 |

駐車場には「車対応」の高耐久・高密度タイプを選ぶ

一戸建ての駐車場で防草シートを使うなら、絶対に妥協してはいけないのが「引裂強度」と「厚み」です。車という数トンの重量物が乗り入れ、タイヤが回転する場所では、普通のシートだと数日で破れてしまいます。

ここでは、厚みが0.5mm以上あり、繊維密度が非常に高い「駐車場専用」や「強力タイプ」と謳われる高密度不織布(目付240g/㎡以上)を選ぶのがプロの常識です。

特にタイヤが乗る部分は、シートにかかる摩擦が激しいため、砂利を15cm以上厚く敷いてクッションにすることもセットで考えてください。

ホームセンターの薄いシートでは、車重に耐えられずすぐにボロボロになり、その下の砂利と泥が混ざって収拾がつかなくなります。駐車場のような過酷な環境こそ、「ザバーン350G」などの最強クラスのシートを選び、一度の施工で終わらせるのが最も賢いやり方です。

庭や家庭菜園周りには透水性が高くカビにくいタイプを選ぶ

お庭の植栽や家庭菜園の近くに敷く場合は、植物の根に水と空気が届くよう「透水性」と「通気性」を最優先してください。

水はけが悪いシートを選んでしまうと、シートの下で土が腐ったり、大切な庭木の根が酸欠を起こして枯れてしまうリスクがあるからです。柔らかい質感の短繊維不織布は、地面の凹凸に馴染みやすく、水分をスムーズに地中に通してくれるため、緑の多い環境に適しています。

また、日陰になりやすい北側のエリアでは、反射光で地面を明るく保つシルバー系や、カビの発生を抑える通気性の高い製品を選ぶのも一手です。

茶色や緑色のシートを選べば、周囲の景色とも自然に調和し、見た目も損ないません。家庭菜園の通路など、頻繁に歩く場所であれば、ある程度の厚みがあるものを選ぶと、踏圧で破れるのを防ぎつつ、長期間綺麗な状態をキープできます。

耐用年数「10年」を目安に最強のシートを選ぶ(ザバーンなど)

「とにかく張り替えをしたくない!」という方が目指すべき基準は、耐用年数「10年」という数字です。このクラスで代表的なのが、デュポン社の「ザバーン(現プランテックス)」シリーズです。

特に240Gというグレードは、プロが絶大な信頼を寄せる製品で、砂利の下なら半永久的、日光に晒される露出状態でも10年前後の寿命を誇ります。これを選んでおけば、まず大きな失敗はありません。

耐用年数が長いシートは初期費用こそ高く感じますが、10年で割れば年間コストは数百円程度です。逆に、3年でダメになる安物を何度も買い直し、その都度重労働をするコスト(労力)を考えれば、最強クラスのシートを選ぶ価値は十分にあります。

「公共工事でも使われている」という実績や、UV耐候剤がしっかりと練り込まれているかを確認することが、後悔しないための最終チェックポイントになります。

良いシートを選んだら、次はそれをどう敷くかが重要です。プロが実践する、隙間から一切草を生やさない完璧な施工術をお教えします。

【DIY】隙間から生やさない!効果を長持ちさせる防草シートの敷き方とコツ

防草シートの性能を100%引き出せるかどうかは、実を言うと製品選び以上に「施工の丁寧さ」にかかっています。

どんなに高いシートを敷いても、隙間があれば雑草はそこを狙って容赦なく生えてくるからです。

ここでは、DIY志向の方がプロ並みのクオリティを実現し、10年後も「草一本生えていない」状態を維持するための、現場直伝のコツを3つのステップで詳しく解説します。

【整地】雑草の根を完全に除去し、デコボコをなくすのが最重要

防草シート施工の成功は、準備段階の「整地」で8割決まると言っても過言ではありません。まず、今生えている雑草を鎌で刈るだけでなく、スコップを使って「根っこ」から徹底的に掘り起こしてください。

特にスギナやドクダミなどの根が残っていると、シートの下で生き延び、わずかな隙間から突き抜けてくる原因になります。大きな石やゴミも取り除き、地面を裸の状態にします。

その後、クワやレーキを使って地面を平らに均します。ここでデコボコが残っていると、シートと地面の間に隙間ができ、そこに土埃が溜まって雑草が発芽したり、風でシートがめくれやすくなったりします。

可能であれば足でしっかり踏み固めるか、転圧機をレンタルして「カチカチ」の状態にするのがベストです。「整地こそが本番」という意気込みで、平らな下地を作ることに全力を注ぎましょう。

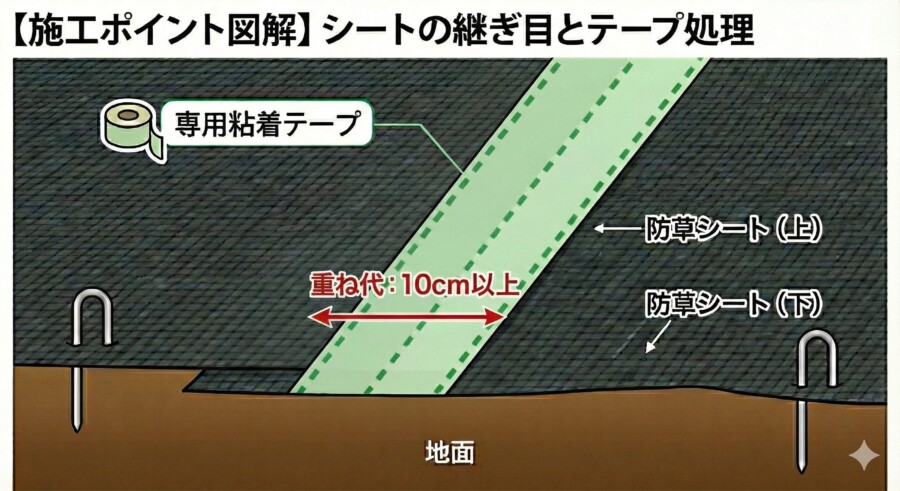

【重ね代】継ぎ目は10cm以上重ねて粘着テープで密閉する

広い面積にシートを敷く場合、必ずシート同士の「継ぎ目」が発生します。ここは雑草にとって最大のチャンスポイント。対策の鉄則は、シートを「10cm以上」しっかりと重ねることです。業者の現場では、念を入れて20cm重ねることも珍しくありません。重なりが甘いと、経年劣化でシートがわずかに収縮した際、そこに隙間ができてしまい、そこから太陽光が入って草が生えてしまいます。

さらに完璧を目指すなら、重ねた部分を「防草シート専用の粘着テープ」で密着させるのがプロの技です。テープで継ぎ目を密閉してしまえば、光が漏れるのを防ぐだけでなく、風によるめくれや、虫の侵入もブロックできます。テープを貼る際は、シート表面の砂埃をサッと拭き取ってから貼ると剥がれにくくなります。この一手間が、数年後の「継ぎ目から草がボーボー」という悲劇を未然に防いでくれるのです。

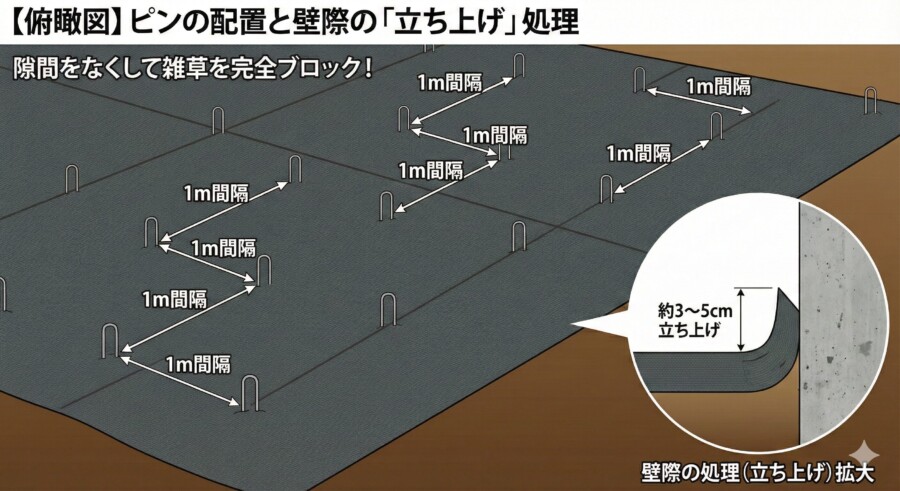

【固定】ピン打ちの間隔とキワ(壁際)処理のポイント

シートを地面に固定するピンの間隔は、平地であれば「1m間隔」を目安に打ち込みます。1㎡あたり約4本が標準的な本数です。ピンをケチって間隔を広げすぎると、風でシートが膨らんでしまったり、地面との間に隙間ができて防草効果が半減したりします。特に風の強い場所や傾斜地では、ピンの数を増やして(1㎡あたり5〜6本)しっかりとホールドすることが大切です。

最も失敗しやすいのが、建物の基礎やブロック塀との「キワ」の処理です。ここはシートを壁に沿って3~5cmほど立ち上げるように敷くのがコツです。壁ギリギリで切ってしまうと、土との間に隙間ができ、そこからピンポイントで草が生えてきます。

立ち上げたシートを砂利で押さえ込んだり、専用のボンドやテープで壁に接着したりすることで、最も厄介な「壁際からの雑草」を完全に封じ込めることができるのです。

完璧な施工方法を理解したところで、他の雑草対策と比べて本当に防草シートがベストなのか、費用と手間の面から徹底的に比較してみましょう。

【徹底比較】防草シート vs 他の雑草対策|DIYの費用対効果と手間

一戸建ての庭を管理する際、防草シート以外にも多くの雑草対策が存在します。どれが自分にとっての「正解」なのか、共働きで忙しい方や予算を抑えたい高齢者世帯の方は、特にお悩みのはず。ここでは、現場でよく比較される「除草剤」「固まる土」「人工芝」「コンクリート」を、私の施工経験に基づいた実務的な視点で徹底比較し、その判断基準を明確にします。

除草剤・固まる土・人工芝・コンクリートとの比較表

雑草対策の代表的な方法について、初期費用・耐久性・メンテナンス性のバランスをまとめました。

| 対策方法 | 初期費用(材料+施工) | 耐久性・持続期間 | メンテナンス性 | 特徴・向いている人 |

| 防草シート+砂利 | 1,500〜5,000円/㎡ | 10年以上(砂利下半永久) | 非常に楽(落葉掃除程度) | コスパ最強。 安全性も高く、迷ったらこれ。 |

| 除草剤散布 | 〜100円/㎡(1回分) | 数週間〜数ヶ月 | 頻繁な散布が必要 | 手軽だがペットや環境への影響が心配な人。 |

| 固まる土 | 3,000〜8,000円/㎡ | 3〜5年(ひび割れ注意) | 補修が必要になる場合あり | 自然な土の質感を残したいが、劣化を許容できる人。 |

| 人工芝 | 5,000〜15,000円/㎡ | 5〜10年(色褪せあり) | 定期的なブラッシング | 年中緑を保ちたい、子供と遊びたい家庭。 |

| コンクリート | 10,000〜18,000円/㎡ | 20年以上 | ほぼ不要(掃き掃除のみ) | 予算は高いが、完璧に草をゼロにしたい駐車場。 |

【向いている人】 全ての方・共働き家庭

一度の施工で10〜20年雑草を抑える。迷ったらこれを選ぶべき王道スタイル。

【向いている人】 子供・ペットがいる家庭

一年中緑を楽しめ、子供の遊び場になる。初期費用は高いが満足度は抜群。

【向いている人】 絶対に草を生やしたくない場所

費用は最高額だが、管理はほぼ不要。将来リフォームしにくい点に注意が必要。

現場での感覚として、費用と効果のバランスが最も優れているのはやはり「防草シート+砂利」です。除草剤は安価ですが、毎年何度も撒き続ける手間とコストを数年分合わせれば、シートを敷いてしまった方が安くつく逆転現象が起きます。コンクリートは最強ですが、撤去が困難で水はけも悪くなるため、お庭全体を固めるには勇気が要ります。

DIYの手間と将来的なメンテナンス性の違い

「自分でやるか、業者に頼むか」の判断基準は、作業の「難易度」と「やり直しのしやすさ」にあります。除草剤は誰でもできますが、永続的な作業が必要です。一方でコンクリートはDIYの難易度が極めて高く、失敗した時のリスクが大きすぎるためプロに任せるべき領域です。防草シートはその中間に位置しており、重労働ではありますが、特別な技術がなくても手順さえ守れば初心者でも成功させやすいのが特徴です。

また、将来的なメンテナンスについても大きな差があります。固まる土は数年でひび割れ、そこから草が生えると補修が大変ですが、防草シート+砂利なら、万が一雑草が飛んできても抜くだけで元通り。また、将来的に「やっぱりお花を植えたい」と思った時に、コンクリートとは違い「剥がせば土に戻せる」というフレキシブルさも、防草シートが多くの家庭で選ばれ続ける大きな理由となっているのですね。

最後に、防草シートのデメリットや不安について、現場でよく聞かれる疑問を解消しておきましょう。

⚠️ 注意:この方法が「あなたの庭」に合うとは限りません

ここまで一般的な方法や原因・選び方などを解説してきましたが、ここに書いてある方法が、あなたのお庭にとってはむしろ逆効果(悪手)になるケースもあります。

間違った方法を選んでしまい、数年後にやり直すことになるケースは後を絶ちません。

そこで「自分の庭の場合はどう判断すればいいのか?」 気になる方は、こちらの「【奈良県限定】現地確認による診断」のページを確認してみてください。

奈良県限定!

防草シートのデメリットに関するよくある質問 FAQ

防草シートの導入にあたって、多くの方が抱く不安や疑問を、現場のプロとしての知見から解消します。

防草シートの上にカビが生えることはありますか?

はい、日当たりが悪くジメジメした場所にシートを「剥き出し」で敷くと、カビや苔が発生することがあります。対策は、透水性の高い高品質なシートを選び、事前に地面の水はけを改善しておくこと。砂利を上に敷けば光が遮られるため、シート自体にカビが生える心配はほぼなくなります。

DIYで敷く場合、素人でも失敗しませんか?

「整地(根の除去と平滑化)」と「重ね代(10cm以上)」、そして「ピンの間隔(50cm)」という基本さえ守れば、大きな失敗はしません。広い面積を一度にやろうとせず、少しずつ進めるのが成功のコツ。自信がない箇所(壁際など)だけプロにアドバイスをもらうのも良い方法ですよ

100均やホームセンターの安いシートでも効果はありますか?

一時的な雑草対策(1〜2年)なら十分効果がありますが、長期(10年以上)の維持を期待するなら不向きです。安価なシートは紫外線ですぐボロボロになり、草に突き破られてしまいます。張り替えの手間を考えれば、最初から高品質なものを選ぶほうが結局は「お得」になります。

庭に防草シートを敷きっぱなしにしていいですか?

露出状態で敷きっぱなしにするなら、必ず「耐候剤入り」の高耐久シートを選んでください。通常のシートは3年ほどで寿命が来ますが、ザバーンのようなプロ仕様なら10年前後は耐えられます。ただし、シートの上に土が溜まるとその上で草が生えるため、年に一度は掃き掃除をしてあげてください。

防草シートを敷くデメリットは虫が湧くことですか?

「シートがあるから虫が出る」のではなく、「シート下の湿気が虫を呼ぶ」のが正解です。水はけの良いシートを使い、施工前にしっかり地面を乾燥させ、落ち葉掃除をこまめに行えば、虫の大量発生は防げます。適切に管理されたシート庭は、むしろ草むらよりも虫が少ない環境になります。

庭の防草シートの上に砂利を敷いたらどうなりますか?

見た目がおしゃれになり、シートの寿命が劇的に延びて「半永久的」に使えるようになります。砂利の重みで風によるめくれも防げるため、防草対策としてはこれが最高ランクの組み合わせです。予算が許すなら、ぜひ砂利とのセット運用をおすすめします。

防草シートの下にシロアリは住めますか?

シート自体はプラスチックなのでシロアリの餌にはなりませんが、シート下の湿った環境は彼らが好む「通り道」になり得ます。住宅の基礎付近に敷く場合は、必ず透水性の高いシートを選び、木屑などの有機物を一緒に混ぜ込まないよう注意して、湿気を溜めない工夫をすることが大切です。

まとめ:デメリットを理解して正しく施工すれば防草シートは怖くない

防草シートには「湿気や虫」「見た目の安っぽさ」「安価品の劣化」といったいくつかのデメリットがあるのは事実です。しかし、これらはどれも、適切な製品選びと、丁寧な下地作り(整地)、そして砂利による被覆という確実な対策によって、ほぼ完全に解消できるものばかりです。

現場で2,000件以上の庭を見てきた私から言えるのは、防草シートのデメリットを恐れて重労働の草むしりを続けるよりも、正しい知識を持って施工し、**「10年間の自由な時間」**を手に入れる方が、暮らしの質は格段に上がるということです。

特に「防草シート+砂利」の組み合わせは、コスト・効果・美観のバランスが最も優れた、現代の雑草対策における最適解と言えます。

虫が嫌いな方も、お庭をおしゃれに保ちたい方も、この記事でご紹介した「失敗しないためのポイント」を押さえれば、もう迷う必要はありません。

高品質なシートを正しく敷いて、雑草の悩みから解放された、心穏やかな毎日を手に入れてくださいね。もし自分での施工が不安な時は、いつでもお近くの信頼できるプロに相談してみてください。皆様のお庭が、10年後も笑顔あふれる場所であり続けることを願っています。