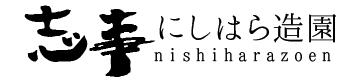

庭の雑草対策でタイルを検討しているものの、「本当に効果があるの?」「費用が高いのでは?」と一歩踏み出せないでいる共働きやシニアのご家庭は少なくありません。

毎年繰り返される草むしりの苦労、せっかくの庭が活用できないもどかしさ。時間も体力も、もう限界…と感じているのではないでしょうか。

実は、「タイルは施工が大変で高価」というのは一理ありますが、最近はDIYで手軽に設置できる製品も増え、賢く選べば驚くほど快適でおしゃれな庭が手に入ります。

しかし、安易に選んでしまうと「結局、雑草が生えてきた」「割れてしまって見た目が最悪」といった後悔にも繋がりかねません。

そこでこの記事では、造園のプロである私、西原が現場の経験から、タイルを使った雑草対策で後悔しないための全てを徹底解説します。

この記事を読むと以下のことがわかります:

- タイル vs 6つの庭の雑草対策のメリット・デメリットを徹底比較

- タイルが雑草対策に最適な5つの理由

- DIYと業者依頼の費用比較と判断基準

- DIYで簡単にできる「置くだけタイル」の施工方法

- おしゃれな庭を実現するタイルのデザイン事例

- プロが教える、失敗しないための7つの注意点

- タイルが割れないか心配な方向けの代替案

西原 智(西原造園 代表)

奈良県で庭リフォーム・外構工事を行う現役職人

奈良県を中心に庭リフォーム・外構工事を行う西原造園代表。

職人歴20年以上、奈良県内での施工実績は500件以上。

これまで「雑草管理が限界になった庭」「人工芝を選んだ庭」「生垣をフェンスに変えた庭」など、奈良県特有の土壌・気候・生活背景を踏まえた庭の悩みを数多く解決してきた。

本記事で紹介している内容は、実際の施工現場で判断し、改善してきた事例・経験に基づくものであり、カタログや机上の知識ではなく「現場で結果が出た方法」のみを解説している。

全国紙「ガーデン&エクステリア」掲載歴あり。父は一級造園技能士、母は一級造園施工管理技士。地域に根ざし、「あとで後悔しない庭づくり」を第一に考えることを信条としている。

タイル vs 6つの庭の雑草対策!メリット・デメリットを徹底比較

庭のリフォームで雑草対策を考え始めると、タイル以外にも砂利やコンクリート、人工芝など、様々な選択肢があることに気づくはずです。

「結局、うちの庭にはどれが一番合っているんだろう?」と、情報が多すぎて決めかねている方も多いのではないでしょうか。

このセクションでは、それぞれの対策が持つメリット・デメリットを、現場のプロの視点から徹底的に比較解説します。

あなたのライフスタイルや予算、そして何より「どんな庭にしたいか」という想いを照らし合わせながら、最適な選択肢を見つけるための判断材料にしてください。

【タイル vs 砂利】

「とにかく手軽に、コストを抑えて雑草対策をしたい」という方にとって、砂利は魅力的な選択肢に映るかもしれませんね。

特に、DIYで家の周りの犬走りや、普段あまり使わない裏庭の雑草を何とかしたいというご相談は非常に多いです。確かに、砂利敷きは初期費用が安く、ご自身で施工するのも比較的簡単なのがメリットです。

しかし、私たちプロの現場から見ると、長期的な視点ではデメリットが上回るケースが少なくありません。

砂利は5年も経てば、土が混じり、風で飛んできた種が根付いて隙間から雑草が生えてきます。また、落ち葉が砂利に絡まって掃除が非常にしづらいというのも、よく聞くお悩みです。

結局、「数年でやり直すことになった」というお客様もいらっしゃいます。一方、タイルは初期費用こそかかりますが、一度しっかり施工すれば半永久的に雑草の悩みから解放され、掃除も圧倒的に楽です。

手軽さと初期費用を取るか、長期的な快適性と美観を取るか。この違いが、砂利とタイルの最も大きな分岐点と言えるでしょう。

- 【タイルの特徴】

- メリット: 一度施工すれば半永久的に雑草が生えない。汚れても水で洗い流すだけで掃除が非常に楽。デザイン性が高く、庭全体が高級感のある空間になる。

- デメリット: 初期費用が砂利に比べて高い。正確な勾配を取るなど、DIYでの施工難易度が高い。

- 【砂利の特徴】

- メリット: 材料費が安く、初期費用を大幅に抑えられる。防草シートの上に敷くだけなので、DIYが比較的簡単。

- デメリット: 5年ほどで土が混じり、雑草が生えてくる。落ち葉が絡まって掃除が大変。歩くと音がするため防犯効果はあるが、場所によっては気になることも。

【タイル vs コンクリート】

「庭を完全に固めて、雑草が生える余地を一切なくしたい」というご要望の場合、コンクリートは非常に強力な選択肢です。

特に、駐車場と庭を兼用するスペースや、広い面積をとにかく機能的に、かつ頑丈に仕上げたい場合には、コンクリートの右に出るものはありません。強度と防草効果の確実性においては、最も優れた方法の一つです。

ただし、コンクリートには特有のデメリットも存在します。まず、見た目が無機質になりがちで、「リビングから見える主庭がコンクリートだけだと、少し寂しい」と感じる方も多いです。

また、夏場の照り返しはタイル以上に強く、表面温度がかなり高くなります。ひび割れ(クラック)のリスクもゼロではありません。

その点、タイルは色やデザインが豊富で、温かみのある木目調や高級感のある石目調など、景観を豊かに彩ることができます。

機能性一辺倒ではなく、庭をおしゃれな空間として楽しみたいのであれば、デザイン性に優れたタイルの方が、日々の暮らしの満足度は高くなるのではないでしょうか。

- 【タイルの特徴】

- メリット: デザインやカラーが豊富で、温かみのある景観を作れる。製品によっては照り返しを抑える効果があるものも。

- デメリット: コンクリートに比べると、一枚あたりの強度は劣るため、重量物を置く場所には厚物タイルなどの選定が必要。

- 【コンクリートの特徴】

- メリット: 強度と防草効果の確実性は最も高い。広い面積を一度に施工でき、費用もタイルよりは抑えられる傾向がある。

- デメリット: 見た目が無機質になりがち。夏場の照り返しが非常に強く、表面温度が高くなる。ひび割れ(クラック)のリスクが避けられない。

【タイル vs 人工芝】

お子様やペットがいるご家庭から、「庭で安全に遊ばせたい」という想いで人工芝と比較検討されるケースは年々増えていますね。人工芝の最大のメリットは、何と言ってもその見た目の良さとクッション性です。

高品質な人工芝は本物の芝と見間違うほどリアルで、お子様が裸足で走り回ったり、寝転んだりできる**「緑の絨毯」のような空間**を作ることができます。

一方で、人工芝は消耗品であるという側面を理解しておく必要があります。高品質な製品でも耐用年数はおよそ10年。紫外線で劣化し、徐々に見た目も悪くなっていきます。

また、夏場は表面が熱くなりやすく、火気にも弱いという注意点も。タイルは、初期投資はかかりますが、耐久性は半永久的で、汚れたら水で洗い流すだけで済みます。

お子様が遊ぶ数年間を重視して人工芝を選ぶか、その後の数十年間のメンテナンスフリーを重視してタイルを選ぶか。ご家族のライフプランと照らし合わせて判断することが重要です。

- 【タイルの特徴】

- メリット: 耐久性が半永久的で、一度施工すれば交換の必要がない。汚れたらデッキブラシでこするだけで、メンテナンスが非常に楽。

- デメリット: 表面が硬いため、お子様が転んだ際の安全性では人工芝に劣る。初期費用は人工芝と同等かそれ以上になることが多い。

- 【人工芝の特徴】

- メリット: クッション性が高く、お子様やペットが安全に遊べる。見た目がリアルで、一年中美しい緑の庭を維持できる。

- デメリット: 耐用年数が約10年で、いずれ張り替えが必要な消耗品。夏場は表面が高温になりやすい。上でBBQなど火気の使用ができない。

【タイル vs ウッドデッキ】

リビングから段差なく繋がる屋外スペースとして、タイルデッキとウッドデッキは永遠のライバル関係にあります。ウッドデッキの魅力は、やはり天然木ならではの温かみと質感でしょう。

「木のぬくもりを感じながら、お茶を飲んだりBBQをしたりしたい」という憧れを持つ方は多いですよね。

しかし、その魅力を維持するためには相応の覚悟と手間が必要です。天然木のウッドデッキは、2〜3年に一度の再塗装が欠かせません。

このメンテナンスを怠ると、木が腐食したり、シロアリの被害に遭ったりするリスクが高まります。

最近はメンテナンスフリーを謳う樹脂製のウッドデッキも人気ですが、夏場は表面が非常に熱くなり、素足で歩けないほどになることも。

その点、タイルデッキはメンテナンスがほぼ不要で、耐久性も抜群。デッキブラシでこするだけで綺麗になる手軽さは、忙しい共働きのご家庭などには大きなメリットです。

木の質感を取るか、手入れの楽さを取るか、が大きな判断基準になります。

- 【タイルの特徴】

- メリット: メンテナンスがほぼ不要で、耐久性も抜群。火気に強く、デッキ上でBBQなどを気兼ねなく楽しめる。

- デメリット: 天然木のような温かみのある質感は出せない。冬場は表面が冷たく感じられることがある。

- 【ウッドデッキの特徴(天然木の場合)】

- メリット: 天然木ならではの温かみと質感がある。素足でも心地よく、夏場の表面温度もタイルよりは上がりにくい。

- デメリット: 天然木の場合、2〜3年に一度の再塗装が必須。メンテナンスを怠ると腐食やシロアリのリスクがある。樹脂製でも経年劣化は避けられない。

【タイル vs グラウンドカバー】

「コンクリートやタイルで固めてしまうのは味気ない。できるだけ自然な雰囲気で雑草を抑えたい」という、ナチュラル志向の方からよく比較対象に挙げられるのがグラウンドカバーです。

ヒメイワダレソウやタイムなど、地面を密に覆う植物を植えることで、雑草が生えるスペースをなくすという考え方ですね。緑豊かな景観は、タイルにはない大きな魅力です。

ただし、グラウンドカバーはあくまで「植物」です。雑草を100%抑えることは不可能で、勢いの強い雑草は隙間から顔を出します。

また、植物が広がりすぎて隣の敷地にはみ出さないよう管理したり、落ち葉が絡まって掃除がしにくかったりといった手間もかかります。

完全に手入れから解放されるわけではないのです。「ある程度の管理は楽しみながらできる」という方には向いていますが、「とにかく雑草の手間をゼロにしたい」という目的であれば、物理的に光を遮断するタイルの方が、はるかに確実で効果的な対策と言えるでしょう。

- 【タイルの特徴】

- メリット: 物理的に光を遮断するため、雑草を100%近く抑制できる。手入れが不要で、常にすっきりとした状態を保てる。

- デメリット: 自然な景観や、植物が育つ庭の楽しみはなくなる。初期費用がかかる。

- 【グラウンドカバーの特徴】

- メリット: 緑豊かな自然な景観を作れる。植物が育っていく過程を楽しめる。初期費用は比較的安い。

- デメリット: 雑草を完全に抑えることは不可能で、定期的な草抜きは必要。広がりすぎないように管理する手間がかかる。落ち葉などが絡まりやすい。

【タイル vs 防草シートのみ】

「とにかく一番安く済ませる方法はないか?」と考えたとき、防草シートを敷くだけ、という選択肢が頭に浮かぶかもしれません。

特に、建物の裏手や隣家との境界など、普段あまり人目に触れない場所の雑草対策として検討されることがあります。確かに、材料費だけで済むため、初期費用は圧倒的に安く済みます。

しかし、これはあくまで**「応急処置」または「下地処理」**と考えるべきです。プロ用の高耐久な防草シートでも、むき出しの状態で紫外線に晒され続ければ、5〜10年で劣化し、硬化して破れてきます。

破れた箇所からは当然、雑草が生えてきますし、風でめくれたり、見た目が悪かったりという問題も。

結局、数年後にやり直しが必要になるケースがほとんどです。防草シートは、タイルや砂利、人工芝の下に敷いてこそ、その真価を長期的に発揮します。

見た目の美しさと半永久的な効果を求めるなら、防草シートの上にタイルを施工する方法が、最終的な満足度とコストパフォーマンスで優れているのです。

- 【タイルの特徴】

- メリット: 見た目が美しく、庭の価値を高める。半永久的な効果が期待でき、長期的なコストパフォーマンスに優れる。

- デメリット: 初期費用が最もかかる選択肢の一つ。

- 【防草シートのみの特徴】

- メリット: 材料費だけで済むため、初期費用は圧倒的に安い。

- デメリット: あくまで**「応急処置」または「下地処理」**。紫外線で劣化し、5〜10年で破れて雑草が生える。見た目が悪く、風でめくれることもある。

結論:タイルを含めた全7対策メリット・デメリット早見表

ここまで6つの雑草対策とタイルを比較してきましたが、情報が多くて混乱してしまったかもしれませんね。そこで、それぞれの特徴が一目でわかるように、比較表にまとめてみました。

これは、私たちがお客様にご提案する際にもよく使う、判断の基準となるものです。

【評価基準:◎非常に良い ○良い △普通 ×不向き】

| 対策方法 | 初期費用 | 耐久性 | メンテナンス性 | デザイン性 | DIY難易度 |

|---|---|---|---|---|---|

| タイル | 高め | ◎ | ◎ | ◎ | × |

| 砂利 | 安め | ◎ | △ | ○ | ◎ |

| コンクリート | 比較的安価 | ◎ | ◎ | △ | × |

| 人工芝 | 比較的安価 | △ | ◎ | ◎ | ○ |

| ウッドデッキ(天然木の場合) | 比較的高い | △ | △ | ◎ | △ |

| グラウンドカバー | 安め | × | × | ◎ | ○ |

| 防草シートのみ | 安め | △ | △ | × | ◎ |

この表は、各対策の特徴を客観的に比較したものです。タイルが多くの項目で優れているように見えますが、これが全ての庭にとっての正解ではありません。

例えば、「初期費用を抑えたい」「DIYで挑戦したい」なら砂利が最適かもしれませんし、「お子様の安全」を最優先するなら人工芝が優れています。「木のぬくもり」を求めるならウッドデッキが暮らしを豊かにしてくれるでしょう。

この表を参考に「我が家が何を一番重視するか」という軸を参考にしてみてくださいね。

なぜ庭の雑草対策に「タイル」が選ばれるのか?5つの理由

共働きで忙しいご家庭や、体力的に草むしりが厳しくなってきたシニアのご家庭にとって、庭の手入れは大きな負担です。

そんな中、雑草対策としてタイルが注目されるのには、単に雑草が生えなくなる以上の、暮らしを豊かにする明確な理由があります。

見た目の美しさからメンテナンス性、安全性まで、タイルがもたらす5つのメリットを、プロの視点から具体的にお伝えします。

理由1:見た目が圧倒的におしゃれで高級感がある

「雑草対策はしたいけど、庭が殺風景になるのは嫌だな…」と感じる方は非常に多いです。特に、リビングから毎日眺めるお庭や、お客様を迎える玄関アプローチでは、機能性だけでなく見た目の美しさも譲れないポイントではないでしょうか。

その点で、庭の雑草対策にタイルを選ぶ最大のメリットは、その高いデザイン性にあります。

コンクリートの無機質な印象とは異なり、タイルは色、質感、サイズが豊富で、モダン、ナチュラル、リゾート風など、理想のイメージに合わせて自由な空間を演出できます。

私の現場でも、モダンなタイルでおしゃれなテラスを作ったり、ホテルのようなラグジュアリーな空間を創出した事例が数多くあります。

土や砂利のままでは雑然としがちだったお庭が、タイルを敷くだけで一気にグレードアップし、手入れされた美しい景観に生まれ変わる。この「景観価値の向上」こそ、多くのお客様がタイルを選んで満足される一番の理由なのです。

理由2:掃除が楽で、常に清潔な状態を保てる

共働きで忙しい毎日を送るご家庭や、ペットや小さなお子様がいるご家庭では、「庭の清潔さ」は特に気になるポイントですよね。

土の庭だと雨の日に泥が跳ねて窓や外壁が汚れたり、ペットの足が泥だらけになったり…。そんなお悩みも、タイルを敷くことで一気に解決できます。

タイルは表面が硬く滑らかなので、土や砂利と違ってホウキで掃くだけで落ち葉やゴミを簡単に掃除できます。

さらに、多くの屋外用タイルは汚れが付きにくい加工がされているため、泥汚れや鳥のフンなどが付いても、デッキブラシと水でこすればサッと洗い流せます。

私の経験上、土の庭からタイルテラスに変えたお客様からは、「BBQ後の片付けが劇的に楽になった」「子供が裸足で遊んでも汚れを気にしなくてよくなった」という喜びの声をよくいただきます。

手入れの手間を最小限に抑えつつ、いつでも清潔な状態をキープできること。これもタイルならではの大きな魅力です。

理由3:半永久的な防草効果と高い耐久性

雑草対策で最も重要なのは、「その効果がいつまで続くのか?」という点です。その点で、タイルは非常に優れた選択肢と言えます。

陶磁器質であるタイルは、太陽光を完全に遮断するため、下に敷いた防草シートの劣化を防ぎつつ、物理的に雑草が突き抜けてくるのを防ぎます。一度正しく施工すれば、その防草効果は半永久的に持続します。

また、タイルは非常に硬く、吸水率が低いため、紫外線による色褪せや、雨風による劣化がほとんどありません。

私が20年前に施工したお宅のタイルテラスも、今でも現役で美しい姿を保っています。数年で効果が薄れたり、交換が必要になったりする他の対策と比べ、長期的な視点で見れば、タイルは非常に信頼性の高い投資と言えるでしょう。

これから先、何十年も雑草の悩みから解放されたいと考えるシニアのご家庭には、特にこの「永続性」が大きな安心材料になるはずです。

理由4:実は「置くだけ」でDIYできる製品がある

「タイルって、職人さんがモルタルで固める難しい工事でしょ?」多くの方がそう思っていますが、実はその常識は変わりつつあります。

最近では、DIYチャレンジャーの方でも手軽に扱える「置くだけタイル」が登場し、人気を集めています。これは、厚みのあるタイルを、整地して防草シートを敷いた地面の上に直接並べていくだけの簡単な施工方法です。

この方法なら、特別な技術や大掛かりな道具がなくても、週末の時間を使って自分の手で雑草対策ができてしまいます。「業者に頼むほどの予算はないけど、自分で何とかしたい」と考えている方にとって、これはまさに理想的な解決策ではないでしょうか。

もちろん、下地の整地などポイントはありますが、それさえ押さえればプロ顔負けの仕上がりが可能です。コストを抑えつつ、自分の手で庭を美しく変えていく達成感を味わえるのも、DIY向けタイルならではの大きな魅力です。

理由5:ペットや子供にも安心・安全

小さなお子様やペットがいるご家庭では、庭の安全性が何よりも優先されます。その点、タイルは非常に安心できる素材です。

まず、除草剤を一切使う必要がないため、化学物質による健康への影響を心配する必要がありません。子供たちが庭で寝転んだり、ペットが地面を舐めたりしても安心です。

また、土の庭に潜む害虫の発生も抑制できます。蚊やムカデといった不快な虫は、湿った土を好むため、地面をタイルで覆うことで彼らの住処を奪うことができます。

さらに、表面がフラットなので、砂利のように転んで怪我をするリスクも低く、子供たちが走り回っても安心です。滑りにくい加工がされたタイルを選べば、雨の日でも安全です。

このように、家族みんなが安心して過ごせるクリーンで安全な環境を作れること。これもタイルが選ばれる重要な理由なのです。

ちょっと待ってください。ここまでは「一般的な話」です。

ここまで基礎知識を解説しましたが、これらはあくまで「教科書通りの話」です。

実際には、「お庭の形状や広さ」「ご予算」「今後の使い道」など、お客様それぞれの条件によって、選ぶべき正解は全く別のものになります。

自分の庭の条件を無視して選んでしまうと、「せっかくやったのに、すぐ雑草だらけになった」という失敗につながりかねません。

ここから先は、「自分の庭の場合はどう判断すればいいのか?」 失敗しないための具体的な基準を解説します。

あなたの庭はどのパターンに当てはまるか? ぜひ続きを読んで確認してみてください。 👇

参考:もし「自分で判断するのは不安」という方は、【奈良県限定】失敗しない「プロの現地診断」をご覧ください >

【費用で比較】庭のタイル張り、DIYと業者依頼はどちらが得?

雑草対策にタイルを使いたいと考えた時、誰もが気になるのが「費用」の問題ですよね。「自分でやれば安く済むはず」と考えるDIY派の方も、「高くてもプロに確実に仕上げてほしい」と考える業者依頼派の方も、まずは具体的な金額を知ることが第一歩です。

ここでは、共働きで時間を節約したい方や、品質を重視するシニアのご家庭にも判断材料となるよう、DIYと業者依頼それぞれの費用内訳と、賢い選択のための考え方をプロの視点で解説します。

DIYの費用内訳(タイル代、防草シート代、道具代…)

DIYでタイルを施工する場合、費用は主に「材料費」と「道具代」に分けられます。例えば、10㎡(約6畳)の庭に施工する場合をシミュレーションしてみましょう。

まず最も大きな割合を占めるのがタイル代です。DIY向けの厚物タイルは、1枚あたり500円〜程度が相場。30cm角のタイルなら10㎡で約110枚必要なので、5万5000円ほどかかります。

次に防草シート。これは性能によって価格が大きく変わりますが、10年以上持つ高耐久なもので1本あたり25,000円~30,000円程度です。目地材の砂は数千円で済むでしょう。

道具代については、スコップや水平器などを既にお持ちなら費用はかかりませんが、地面を固める転圧プレートのレンタル代が1日3,000円〜5,000円ほど。

これらを合計すると、10㎡の庭をDIYで施工する場合の費用総額は、およそ10万円程度が目安となります。材料のグレードによって大きく変動しますが、業者に頼むよりはコストを抑えられるのが最大のメリットです。

業者依頼の費用相場とメリット・デメリット

次に、私たちのような専門業者に依頼した場合の費用です。業者に頼む場合、費用は「材料費」に加えて「施工費(人件費)」がかかります。一般的に、タイル張りの施工費用は1㎡あたり15,000円〜30,000円が相場です。

これには、整地・転圧、防草シート敷設、タイル設置、目地詰めといった全ての作業が含まれます。

先ほどと同じ10㎡の庭で計算すると、費用総額は15万円〜30万円ほどになります。

これは、プロの場合は、下地の処理や仕上がりの綺麗さ耐久性など、作業内容が全く違うため当然DIYよりも値段があ高くなります。もちろん、高級なタイルを選んだり、タイルデッキなどを作る場合はさらに高くなります。

業者に依頼する最大のメリットは、手間と時間が一切かからず、プロの技術で確実かつ美しく仕上げてくれる点です。特に、水勾配の設計や複雑な地形への対応は、プロならではの経験が活きる部分。

体力的に作業が難しいシニアのご家庭や、失敗したくない、時間をかけたくない共働きのご家庭にとっては、費用以上の価値があると言えるでしょう。

| 比較項目 | DIYで施工する場合 | 専門業者に依頼する場合 |

|---|---|---|

| 費用(10㎡目安) | 約10万円 | 約15万円 ~ 30万円 |

| 施工期間(10㎡目安) | 週末作業で1か月~半年 | 1~3日(タイルの施工のみの場合) |

| メリット | ・コストを抑えられる可能性がある・自分のペースで作業できる・達成感が得られる | ・手間と時間がかからない・プロ品質で確実な仕上がり・水勾配など専門的な施工も安心 |

| デメリット | ・時間と労力がかかる・失敗のリスクがある・道具の準備やレンタルが必要 | ・DIYより費用が高くなる場合がある・業者選びの手間がかかる |

| こんな人におすすめ | ・コストを最優先したい・DIYが好きで時間をかけられる・簡単な形状の庭 | ・時間をかけたくない共働き家庭・体力的に作業が難しいシニア・複雑な形状の庭や高品質を求める |

【初心者でも安心】DIYで庭にタイルを敷く5つのステップ

「置くだけタイル」なら自分でもできそう!と感じたかもしれませんね。ここからは、いよいよ具体的な施工手順です。

プロである私、西原が現場で実際に行っている作業の流れに沿って、初心者の方がつまずきやすいポイントや、綺麗に仕上げるためのコツを交えながら、5つのステップで分かりやすく解説します。

この手順通りに進めれば、あなたもプロ顔負けのタイルテラスを完成させることができますよ。

Step1:準備(道具と材料を揃える)

何事も準備が肝心です。作業を始めてから「あれがない!」と慌てないように、まずは必要なものを全て揃えましょう。

特に、共働きで週末しか時間が取れないご家庭では、この準備段階で段取りをしっかり組んでおくことが、スムーズに作業を進めるための最大のコツです。

最低限必要なのは、厚物タイル、防草シート、そして目地に入れる砂や砂利、セメントです。

道具は、地面を掘ったり平らにならしたりするためのスコップとレーキ、地面を固めるための転圧プレート(レンタルがおすすめ)か、タコと呼ばれる道具、水平を確認するための水平器、そして防草シートを押さえるためのU字ピンと切るためのカッターがあればOKです。

転圧プレートはホームセンターで数千円でレンタルできるので、ぜひ活用してください。手作業で固めるのとは仕上がりの安定感が全く違いますよ。

| 種類 | 品目 | 備考 |

|---|---|---|

| 材料 | 厚物タイル | 施工面積+予備数枚 |

| 防草シート | 高耐久なものがおすすめ | |

| 防草シート用ピン・テープ | シートの固定に使用 | |

| 目地材(砂・セメントなど) | タイルの固定と仕上げに使用 | |

| 道具 | スコップ、レーキ | 整地に使用 |

| 転圧プレート or タコ | 地面を固める最重要アイテム(レンタル推奨) | |

| 水平器 | タイルの水平出しに必須 | |

| カッター、ハサミ | 防草シートのカットに使用 | |

| ゴムハンマー | タイルの微調整にあると便利 | |

| ホウキ | 目地材を掃き入れるのに使用 |

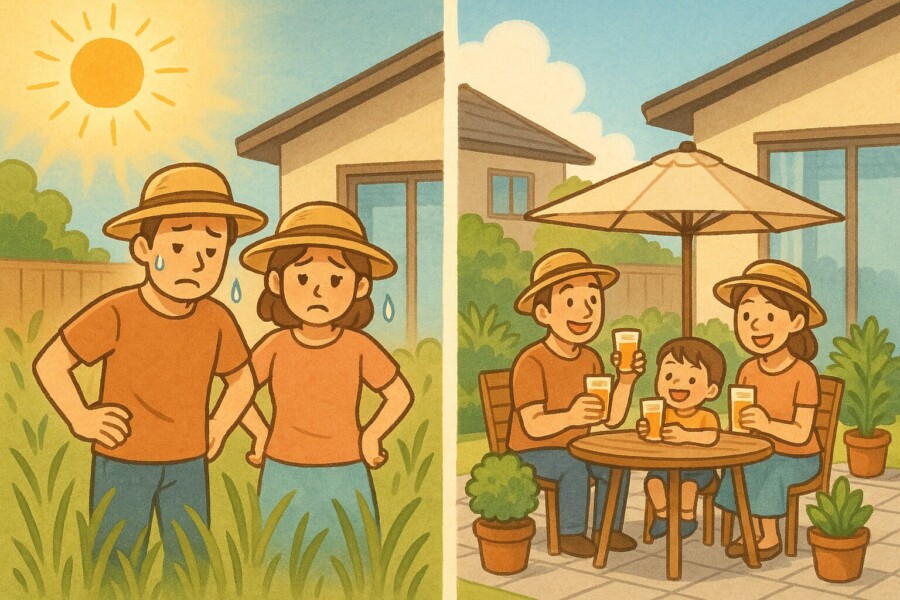

Step2:整地・転圧

ここがDIYで最も重要で、仕上がりの9割を決めると言っても過言ではない工程です。この「整地・転圧」をいかに丁寧に行うかで、タイルのガタつきや将来的な水たまりを防ぐことができます。

まずは、タイルを敷きたいエリアの雑草や石を完全に取り除き、スコップで地面を掘り下げます。掘る深さの目安は「タイルの厚み+砂の厚み(2〜3cm)」です。

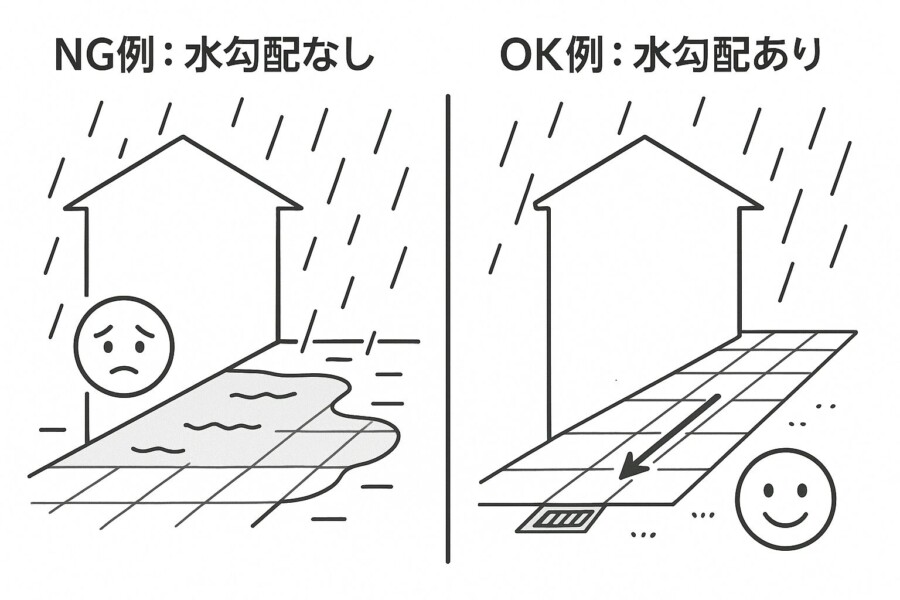

地面を掘ったら、レーキを使って表面を平らにならします。この時、家側から外側に向かってわずかな傾斜(水勾配)をつけるのがプロの技。

1mあたり2cm(勾配率2%)程度の傾斜があれば、雨水がスムーズに流れて水たまりができにくくなります。最後に、転圧プレートを使って地面をしっかりと固めます。

プレートをかけることで地面が締まり、タイルを置いた後の沈み込みを防ぐことができます。体力に自信のないシニアのご家庭でも、この転圧機を使えば楽に作業できます。

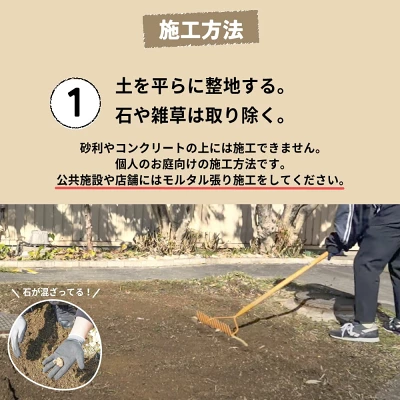

Step3:防草シートを敷く(隙間からの雑草を徹底ブロック)

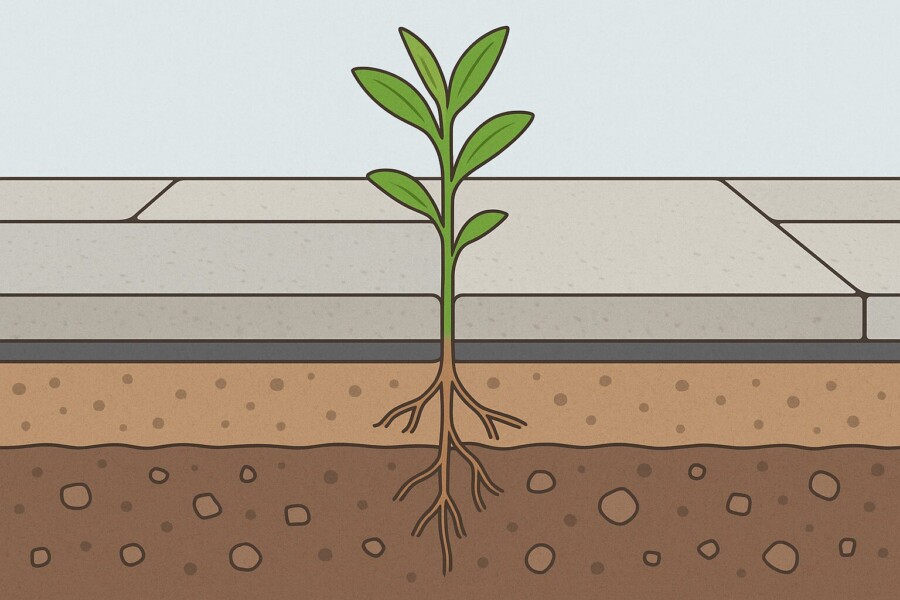

地面がしっかり平らになったら、次は防草シートの出番です。タイル自体が強力な防草効果を発揮しますが、タイルの隙間から光が漏れると、そこからしぶとい雑草が生えてくる可能性があります。

このわずかな隙間からの雑草を完全にシャットアウトするために、防草シートは絶対に省略しないでください。

シートを敷く際のポイントは、シートとシートの重ね幅を最低10cm以上確保すること。この重ね部分を専用の粘着テープで留めると、さらに効果が高まります。

シートはケチらず、敷地全体を隙間なく覆うように敷き詰めてください。U字ピンでシートのフチや重ね部分を地面に固定すれば、風でめくれたり、作業中にずれたりするのを防げます。

ペットを飼っているご家庭では、ペットがシートを掘り返さないよう、ピンを多めに打っておくと安心ですね。

ただし、防草シートの上にタイルを置くと、タイルが滑ってしまう危険性もあるので注意が必要です。その場合は防草シートではなくセメントや、砂を使ってタイルを置くとよいでしょう。

Step4:タイルを配置する(水平器の使い方のコツ)

いよいよ主役のタイルを並べていきます。この工程は、DIYの達成感を最も感じられる楽しい作業です。まずは基準となるタイルを一枚置き、そこから隣へ隣へと並べていきましょう。

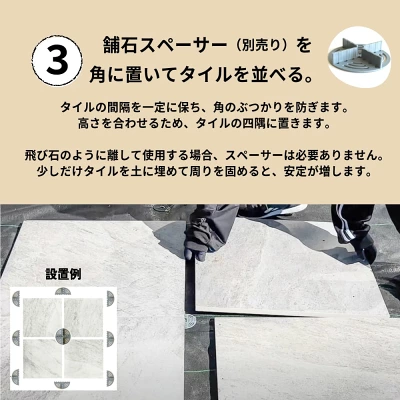

タイルとタイルの間の隙間(目地幅)は、5mm程度が一般的です。全ての目地幅が均等になるように、スペーサーと呼ばれる十字型のプラスチック部品を使うと、誰でも簡単に綺麗な目地幅を保つことができます。

タイルを何枚かならべたら、アルミの棒をタイルの上に置いて、そのアルミの棒の上に水平器を置きます。そして、水平が保たれているか(勾配が保たれているか)、そして隣のタイルとの段差がないかを確認してください。

もしガタつきや段差があれば、一度タイルを外し、下の砂を足したり減らしたりして高さを微調整します。この地道な確認作業を繰り返すことが、美しくフラットな面に仕上げるための最大のコツです。

焦らず、一枚一枚丁寧に進めていきましょう。

Step5:目地を詰める(砂・砂利など目地材の種類と選び方)

全てのタイルを並べ終えたら、最後の仕上げ、目地材を詰める作業です。

目地材には、タイルのズレを防ぎ、見た目を美しく仕上げる重要な役割があります。DIYでよく使われるのは、珪砂(けいしゃ)と呼ばれる目の細かい乾いた砂です。ホウキを使ってタイルの上から砂を掃き入れるようにすると、効率よく目地に詰めていくことができます。

ただし、珪砂はあめでながれでてしまうため、できるだけセメントを珪砂を水で練り混ぜたものを目地に入れるとよいでしょう。

ナチュラルな雰囲気がお好みなら、砂の代わりに細かい化粧砂利を目地に入れるのもおすすめです。目地の色が変わるだけで、庭全体の印象もガラリと変わりますので、タイルの色やデザインに合わせて選んでみてください。これで、あなただけのおしゃれなタイルテラスの完成です!

【最重要】タイルDIYは無理?→「置くだけ」の落とし穴とプロの工法

「タイルDIYは置くだけで簡単」という言葉をよく目にしますが、私たちプロの目から見ると、そこには大きな落とし穴が潜んでいます。

「自分でやってみたけど、ガタガタで見栄えも悪い…」そんな後悔をしないために、置くだけ施工の真実と、プロが推奨する確実な工法の違いを正直にお話しします。長期的に満足できる庭づくりのために、最も重要なセクションです。

「置くだけ」で本当に大丈夫?プロが明かす3つのリスク

「置くだけ」という手軽な響きに惹かれるお気持ちはよく分かります。しかし、その施工で後悔している方を、私は現場で何人も見てきました。まず知っていただきたいのは、置くだけ施工には3つの大きなリスクがあるということです。

一つ目は「ガタつきとズレ」。

置くだけ施工の仕上がりは、下地作りの精度に100%依存します。ミリ単位で完全な水平を出さないと、歩くたびにタイルがガタついたり、時間と共に少しずつズレて目地が不揃いになったりします。

これを防ぐための下地作りは、実はプロでも神経を使う非常に難しい作業なのです。

二つ目は「見た目の悪さ」

ズレやガタつきが生じると、せっかくのタイルも安っぽく見えてしまい、美しい景観にはなりません。

三つ目は、「隙間からの雑草と虫」

どんなにきれいに並べたつもりでも、地面との間にわずかな隙間ができ、そこが虫の住処になったり、しぶとい雑草の温床になったりするケースも少なくありません。

プロが推奨する「バサモルタル工法」とは?

では、プロはどうやって施工するのか。私たちが個人宅のテラスなどで最も多く採用するのが「バサモルタル工法(空練りモルタル工法)」です。

これは、水をほとんど加えないパサパサの状態のモルタル(バサモル)を下地に敷き、その上にタイルを乗せてゴムハンマーで叩きながら水平を調整し、固定していく方法です。

この工法の最大のメリットは、一枚一枚タイルの高さを微調整しながら、完璧な平面を作り出せること。

下地に多少の凹凸があっても、バサモルがそれを吸収し、ガタつきを一切なくします。施工後に水を撒くと、バサモルがゆっくりと硬化し、地面とタイルを一体化させるため、ズレや沈み込みの心配もありません。

置くだけ施工のような手軽さはありませんが、仕上がりの美しさと長期的な耐久性・安定性は比較にならないほど高いです。

DIYで挑戦するには難易度が高く、正直できないと思いますが、「確実性」と「品質」を求めるなら、これがプロとして最も自信を持って推奨できる工法です。

もしDIYで「置くだけタイル」に挑戦するなら「厚物タイル」が最低条件

先ほど「置くだけ」施工の難しさをお話ししましたが、「それでも、まずは自分でやってみたい」と考える方もいらっしゃるでしょう。

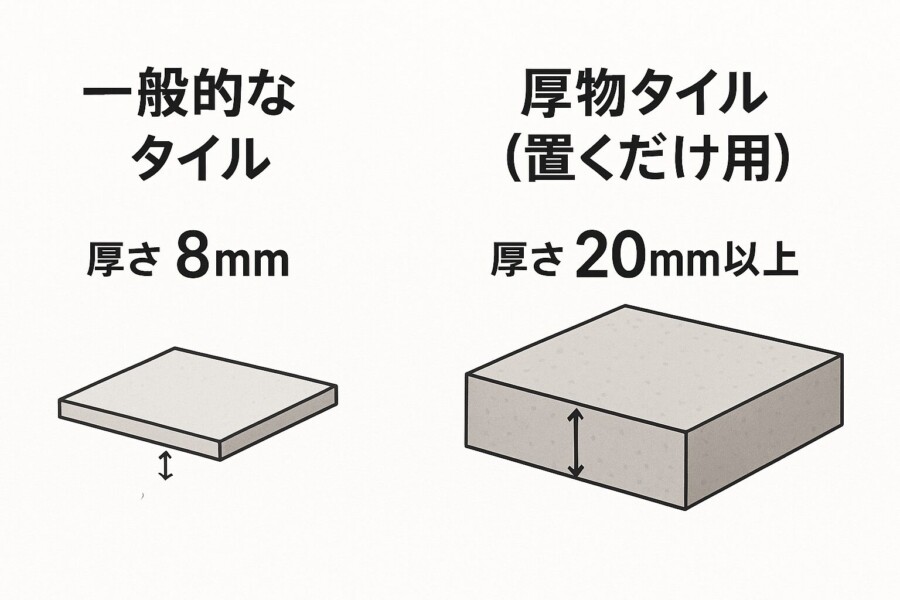

もしDIYに挑戦されるのであれば、使用するタイル選びが成功と失敗の大きな分かれ道になります。絶対に選ぶべきなのが、DIY向けに作られた「厚物(あつもの)タイル」です。

通常のタイルは厚さ8〜10mm程度で、モルタルで固定することが前提の製品です。これをそのまま地面に置いても、人の体重や少しの衝撃で簡単に割れてしまいます。

一方、厚物タイルは厚さが20mm(2cm)以上あり、中には3cmを超える製品もあります。この圧倒的な厚みと、タイル自体の重量が、置くだけ施工の安定性を少しでも高めるための「保険」の役割を果たしてくれるのです。

ただし、覚えておいていただきたいのは、厚物タイルを使えばガタつきやズレが「完全になくなる」わけではない、ということです。

あくまで「通常のタイルよりはマシになる」というレベルであり、完璧な下地作りが不可欠であることに変わりはありません。

もしDIYで「置くだけ」を試みるなら、この厚物タイルを選ぶことは、プロとして譲れない最低条件だとお考え下さい。その上で、先ほどお話ししたリスクを十分に理解した上で、慎重に作業を進める必要があります。

雑草対策でもおしゃれに!タイルのデザイン施工事例

タイルを使った雑草対策の本当の魅力は、ただ草が生えなくなるだけでなく、お庭が劇的におしゃれな空間に生まれ変わることです。

ここでは、私が実際に手掛けた施工事例をもとに、タイルの種類によってどのような雰囲気が作れるのかをご紹介します。「うちの庭でもこんな風にできるんだ!」という具体的なイメージを膨らませてみてください。

【事例1】リビングと繋がるモダンな「タイルデッキ」

「リビングの延長線上に、もう一つの部屋のような空間が欲しい」これは、特に小さなお子様がいる共働きのご家庭からよくいただくご要望です。

そんな願いを叶えるのが、30cm角などのタイルを使ったモダンなタイルデッキです。住宅の外観と色味を合わせることで、おしゃれでバランスの良いデザインでありながら、開放的な空間が生まれます。

私が施工した奈良市のお宅では、ベージュを基調とした外壁に合わせて、ベージュのタイルを基調にしてグレーのタイルでライン作りました。

リビングからはなるべく段差にならずにフラットになるように繋げたことで、お洗濯ものを干しやすいようにしました。

週末にはテーブルと椅子を出してブランチを楽しんだり、夏にはビニールプールを置いたりと、まさに「アウトドアリビング」として大活躍できるタイルでっきです。雑草に悩まされていたただの庭が、家族の笑顔が集まる特別な場所に変わった、象徴的な事例です。

【事例2】ナチュラルな「木目調タイル」で温かみを

「タイルは好きだけど、冷たい感じがするのはちょっと…」そんな方には、本物の木のような質感を再現した木目調タイルが断然おすすめです。

見た目はウッドデッキそのものですが、タイルなので腐食やささくれ、シロアリの心配がなく、メンテナンスフリーで木の温もりを楽しめるのが最大の利点です。

以前、大和高田市のご夫婦のお宅で施工した例があります。既存のウッドデッキが腐ってしまい、管理の大変さからタイルへのリフォームをご希望でした。

そこで、落ち着いたブラウンの木目調タイルをご提案。完成したお庭を見て、「まるで本物の木のよう。これならもう塗り直しの心配もないね」と大変喜んでいただけました。

緑豊かな植栽との相性も抜群で、雑草対策をしながらも、ナチュラルで心安らぐ空間を創り出せるのが木目調タイルの魅力です。

【事例3】玄関アプローチを彩る「レンガタイル」

玄関アプローチは、いわば「家の顔」。

お客様が最初に目にする場所だからこそ、美しく保ちたいものですよね。しかし、アプローチ脇のわずかな隙間から生えてくる雑草に、毎年悩まされているご家庭は少なくありません。

そんな場所には、ヨーロッパのアンティークなイメージのデザインタイルがぴったりです。

例えば、今回は30角のようなタイルではなく、レンガ敷きなのですが、これを敷き詰めるだけで、単調だったアプローチが一気に華やかで趣のある表情に変わります。

こちらの現場では、このアンティーク調のレンガタイルを使い、アプローチから玄関へと続く小道を作りました。

曲線を描いたタイルが美しい景色を作り、「毎日ここを通るのが楽しみになった」と語ってくれた笑顔が忘れられません。アプローチにも、デザインタイルを効果的に使うことで、雑草対策とおしゃれさを両立できます。

タイルでの雑草対策で後悔しないための7つの注意点

タイルを使った雑草対策はメリットが多い一方で、計画段階でいくつか注意すべき点があります。これを知らずに進めてしまうと、「こんなはずじゃなかった…」という後悔に繋がることも。

ここでは、私が現場で実際に見てきた失敗例をもとに、プロとして絶対に押さえてほしい7つのポイントを詳しく解説します。これを読めば、あなたのタイル計画は成功したも同然です。

注意点1:水はけは確保できているか?(勾配の重要性)

これは最もよくある失敗例の一つです。タイルを敷いたら、雨が降るたびに庭がプール状態になってしまった…というケース。

原因は、地面に適切な「水勾配(みずこうばい)」がつけられていないことにあります。タイル自体は水をほとんど通さないため、表面に降った雨水をどこに流すかを計画しておかないと、水たまりができてしまいます。

DIYで施工する場合、意識的に建物側から庭の外側に向かって、1mあたり1cm程度のわずかな傾斜をつけて地面を整地することが非常に重要です。

このわずかな勾配があるだけで、水はスムーズに排水溝や土の部分へと流れていきます。業者に依頼する場合は、必ず「水はけは大丈夫ですか?」と確認しましょう。信頼できる業者なら、敷地の状況を見て最適な勾配を計算し、提案してくれるはずです。

注意点2:タイルの種類は用途に合っているか?(滑りにくさ・吸水率)

「おしゃれだから」という理由だけでタイルを選ぶと、後で思わぬ不便を感じることがあります。特に注意したいのが「滑りやすさ」です。

屋内用のツルツルしたタイルを屋外に使うと、雨の日に非常に滑りやすく、転倒事故の原因となり大変危険です。屋外用のタイルには、表面にザラザラした滑り止め加工が施されています。

小さなお子様やシニアのご家庭では、特にこの滑りにくさを重視して選んでください。

もう一つは「吸水率」。吸水率が高いタイルは、冬場に内部の水分が凍って膨張し、タイルが割れてしまう「凍害(とうがい)」を起こす可能性があります。

特に寒冷地にお住まいの方は、吸水率が低い「磁器質タイル」を選ぶのが鉄則です。デザインだけでなく、こうした機能面もしっかり確認することが、長く安心して使い続けるための秘訣です。

注意点3:隙間からの雑草対策は万全か?(目地の重要性)

「タイルを敷いたのに、隙間から雑草が…」これもよく聞くお悩みです。タイル自体は光を通さないので、その下の雑草は生えません。しかし、問題はタイルとタイルのわずかな隙間(目地)です。

この隙間に上から飛んできた雑草の種が落ち、わずかな光と水分で根付いてしまうのです。

これを防ぐためには、DIYの手順でもお話しした通り、下地として高品質な防草シートを隙間なく敷くことが絶対条件です。

シートが光を完全に遮断していれば、たとえ種が落ちても根を張ることができず、雑草の発生を劇的に抑えることができます。目地材をしっかり詰めることも重要です。安価な防草シートは数年で劣化して破れてしまうこともあるので、初期投資を惜しまず、信頼できる製品を選びましょう。

注意点4:夏場の照り返しは大丈夫か?

タイルやコンクリートは、夏場に太陽の熱を吸収し、その熱が照り返しとなって周辺の温度を上昇させます。特に、白っぽい明るい色のタイルは光を反射しやすく、眩しさを感じたり、想像以上に熱くなったりすることがあります。

リビングの前に広々としたタイルテラスを作った結果、「夏は暑すぎて窓も開けられない」となっては本末転倒ですよね。

対策としては、オーニング(日よけ)やシェードを設置して日陰を作る、打ち水をする、といった方法があります。また、タイルを選ぶ際に、比較的熱を吸収しにくい中間色や、表面に凹凸のあるタイプを選ぶことでも、ある程度は緩和できます。

ペット(特に犬)を飼っているご家庭では、夏場に肉球を火傷する危険もあるため、この照り返し対策は必ずセットで考えておきましょう。

注意点5:「やり直しがきかない」という覚悟はできているか?

タイルでの雑草対策を考える時、これは非常に重要な心構えになります。一度プロがバサモルタル工法やコンクリート下地で施工したお庭は、半永久的な耐久性を得る代わりに、「手軽に元に戻す」という選択肢を失います。これは、草むしりからの解放という大きなメリットと引き換えの、いわば「覚悟」なのです。

現場では、「やっぱり一部を家庭菜園にしたい」「新しい植木を植えたい」と思っても、固めたタイルやコンクリートを壊すのは大工事になります。ハンマーで壊し、大量のガラを処分し…と、新しく作る時の何倍もの費用と手間がかかってしまうのです。

だからこそ、私は最初のヒアリングで必ずお聞きします。「本当にこの先30年、このままで後悔しませんか?」「少しでも土を残しておく、花壇スペースを確保しておく、という選択肢はいかがですか?」と。

将来、ライフスタイルが変わる可能性が少しでもあるなら、庭の全てをタイルで覆うのではなく、植栽スペースや砂利のエリアなど、「変更しやすい」部分を意図的に残しておく計画も重要です。

「やり直しがきかない」からこそ、施工前の計画段階で将来の暮らしまで見据える。これが、タイルでの雑草対策で絶対に後悔しないための、最も大切なポイントです。

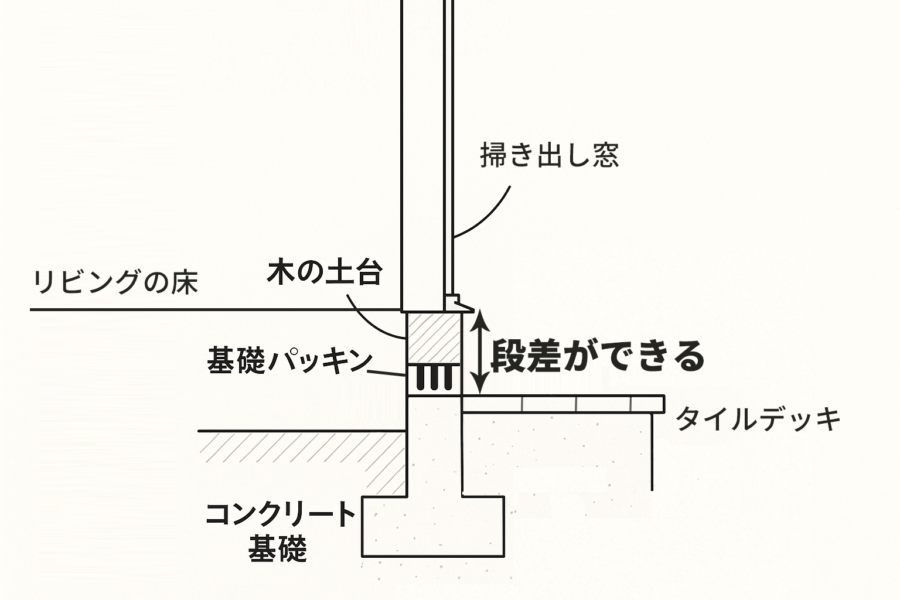

注意点6:リビングの窓とタイルデッキに「段差」ができる

「リビングの床とタイルデッキをフラットに繋げて、開放的な空間にしたい」これは多くの方が抱く理想のイメージです。しかし、ここに大きな落とし穴があります。安易にタイルデッキの高さをリビングの床に合わせてしまうと、家の寿命を縮める深刻な事態を招きかねません。

その理由は、建物の「床下換気口」を塞いでしまうからです。日本の木造住宅の基礎部分には、床下の湿気を逃がして土台の木材が腐るのを防ぐための換気口が必ず設けられています。

タイルデッキを施工する際に、この換気口を塞ぐ形で土やモルタルを盛ってしまうと、床下の空気が滞留し、湿気が充満してしまいます。その結果、数年後に土台が腐ったり、シロアリが発生したりする原因となるのです。

だからこそ、プロが施工する場合、床下換気口の高さを確保するために、タイルデッキの床面をリビングの床(掃き出し窓の下端)よりも一段低く設計するのが鉄則です。どうしても段差をなくしたい場合は、ウッドデッキのように床下に空間を作れる構造にするか、特殊な換気部材を使って通気経路を確保するなどの専門的な工事が必要になり、費用も大きく変わります。

「段差のない開放的な空間」という理想と、「家の健康を守る」という現実。この両方を天秤にかけ、どうバランスを取るか。これも、後悔しないタイル計画のための極めて重要な判断ポイントです。

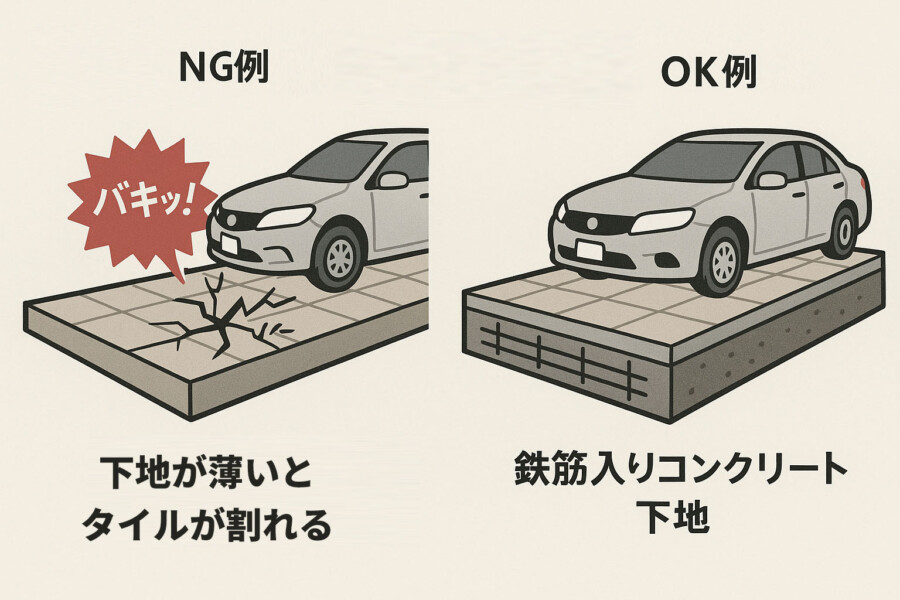

注意点7:駐車スペースへの使用は注意が必要

庭の雑草対策と駐車スペースの確保を兼ねて、タイルを敷きたいと考える方もいます。しかし、これは注意が必要です。

例えば「置くだけ」の施工法は、あくまで人が歩くことを前提としています。その上に車の重量がかかると、タイルが割れたり、地面が沈んでしまったりする可能性が非常に高いです。

もし駐車スペースにタイルを使用したいのであれば、必ず鉄筋を入れた頑丈なコンクリート下地を作り、モルタルでタイルを固定する専門的な施工が必要になります。

また、タイル自体も車の重量に耐えられる「駐車場用」の製品を選ばなければなりません。

DIYでの施工は絶対に避け、必ず経験豊富な専門業者に依頼してください。安全に関わる部分ですので、ここはコストを優先してはいけないポイントです。

タイルが割れないか心配ならコンクリート平板がおすすめ!

ここまでタイルを使った雑草対策の魅力をお伝えしてきましたが、中には「どんなに厚いタイルでも、やっぱり割れないか心配…」「子供が物を落としたり、重いプランターを置いたりしたらどうしよう」という不安を感じる方もいらっしゃるでしょう。

特に、やんちゃ盛りのお子様がいるご家庭や、ガーデニングで重い鉢などを頻繁に動かす方にとっては、切実な問題ですよね。

そんな「割れ」に対する不安がどうしても拭えない方に、私からプロとしてご提案したいのが「コンクリート平板」という選択肢です。

コンクリート平板とは、その名の通りコンクリートを板状に固めた製品で、公園の遊歩道や広場などにも使われている非常に頑丈な素材です。

タイルのように華やかな製品も多く、圧倒的な強度と耐久性が魅力。ハンマーで叩いても簡単には割れません。それでいて、施工方法は「置くだけタイル」のように使うこともできます。

整地して防草シートを敷いた上に並べていくだけで、半永久的な雑草対策も可能です。価格も安価なものが多く、コストを抑えたい方にもぴったりです。

最近では表面に色や模様をつけたおしゃれな製品も増えていますので、「強度」と「安心感」を最優先するなら、コンクリート平板は非常に賢い選択と言えます。

⚠️ 注意:この方法が「あなたの庭」に合うとは限りません

ここまで一般的な方法や原因・選び方などを解説してきましたが、ここに書いてある方法が、あなたのお庭にとってはむしろ逆効果(悪手)になるケースもあります。

間違った方法を選んでしまい、数年後にやり直すことになるケースは後を絶ちません。

そこで「自分の庭の場合はどう判断すればいいのか?」 気になる方は、こちらの「【奈良県限定】現地確認による診断」のページを確認してみてください。

奈良県限定!

庭のタイル雑草対策に関するよくある質問(Q&A)

タイルでの雑草対策を具体的に考え始めると、色々な疑問が湧いてきますよね。ここでは、お客様から特によくいただく質問とその回答をQ&A形式でまとめました。

長年の現場経験を持つプロとして、皆さんが抱える不安や疑問に正直にお答えします。

タイルとコンクリート、結局どっちがいいの?

これは永遠のテーマかもしれませんね。どちらも優れた雑草対策ですが、判断のポイントは「何を一番重視するか」です。

見た目のおしゃれさ、デザイン性を最優先するなら、間違いなくタイルに軍配が上がります。豊富な色や質感から選べ、理想の空間を演出しやすいです。

一方、なるべくコストを抑えたい、強度を最優先したいという場合は、コンクリートが有利です。ただし、コンクリートは一度打つと撤去が非常に大変で、夏場の照り返しが強いというデメリットも。両方のメリット・デメリットを理解した上で、ご自身の価値観に合う方を選ぶのが良いでしょう。

タイルと人工芝だとどっちがいいの?

お子様がいるご家庭でよく比較されるのが、タイルと人工芝です。子供が安全に、思いっきり走り回れる庭にしたいなら、クッション性の高い人工芝がおすすめです。転んでも怪我をしにくく、緑の景観も楽しめます。

一方、BBQやガーデンファニチャーを置いて楽しみたい、掃除のしやすさを重視したい、という場合はタイルが向いています。人工芝の上では火気の使用はできませんし、食べこぼしなどの掃除もタイルの方が圧倒的に楽です。

庭を「遊び場」と捉えるか、「くつろぎの空間」と捉えるかで、最適な選択は変わってきます。

タイルと砂利だとどっちがいいの?

コスト面で比較されるのがタイルと砂利です。初期費用を極限まで抑えたいのであれば、砂利が最も安価な選択肢です。防犯対策として、歩くと音がする防犯砂利もあります。

しかし、砂利にはデメリットも多いです。落ち葉の掃除が非常に大変で、ブロワーを使っても小石ごと飛んでいってしまいます。

また、上を歩きにくく、車椅子やベビーカーの通行には向きません。長く快適に使いたい、メンテナンスの手間を減らしたいと考えるなら、初期費用はかかっても歩きやすく掃除も楽なタイルの方が、結果的に満足度は高くなるケースが多いと私は感じています。

| 対策方法 | 見た目・デザイン性 | 初期費用 | 耐久性・防草効果 | メンテナンス性 | こんな人におすすめ |

|---|---|---|---|---|---|

| タイル | ◎(非常に高い) | △(高め) | ◎(非常に高い) | ◎(掃除が楽) | おしゃれさ、高級感を重視する人 |

| コンクリート | △(無機質) | 〇(比較的安い) | ◎(非常に高い) | 〇(コケが生えることも) | コストと強度を最優先する人 |

| 人工芝 | 〇(緑の景観) | 〇(中間) | 〇(シート併用で高い) | △(掃除にコツがいる) | 子供やペットの安全な遊び場が欲しい人 |

| 砂利 | 〇(種類による) | ◎(最も安い) | 〇(シート併用で高い) | ×(落ち葉掃除が大変) | とにかく初期費用を抑えたい人 |

防草シートなしでタイルだけ敷いても効果はありますか?

「タイルで光を遮るなら、防草シートはいらないのでは?」と考える方もいらっしゃいますが、私の答えは「NO」です。防草シートなしでタイルだけを敷くと、タイルの目地(隙間)から光が漏れ、そこから確実に雑草が生えてきます。

また、下から強い雑草(スギナなど)が突き上げてきて、タイルを持ち上げてしまう可能性もゼロではありません。

防草シートは、タイル下の地面全体を覆うことで、わずかな光も遮断し、雑草の種子が発芽するのを防ぐ重要な役割を担っています。

タイルと防草シートは「セットで一つ」と考えてください。この初期投資を惜しんでしまうと、数年後に「結局、目地の草取りに追われている…」という本末転倒な結果になりかねません。

タイルの上を車が乗っても大丈夫ですか?

これは非常に重要な質問です。結論から言うと、「置くだけ」で施工したタイルの上に車が乗るのは絶対にNGです。

人が歩くことを前提とした施工なので、車の重量がかかるとタイルが割れたり、地面が不等沈下(ふとうちんか)を起こしたりして、あっという間にガタガタになってしまいます。

なにより、タイルが割れてしまいます。

もし、庭の一部を駐車スペースとしても使いたいのであれば、必ず専門業者に依頼し、鉄筋を入れたコンクリート下地の上にモルタルでタイルを固定する「駐車場仕様」の施工を行ってください。

使用するタイルも、車重に耐えられる専用の製品を選ぶ必要があります。安全に関わることですので、DIYで挑戦するのは絶対にやめましょう。

割れたり欠けたりした時の補修方法は?

正直にお答えしますと、ご自身で綺麗に補修するのには比較的困難です。基本的に接着剤を使用すればくっつけることが可能ですが、割れた一枚だけを周りのタイルと全く同じ高さに完璧に戻すのは、DIYでは非常に難しい作業です。

プロがモルタルで施工していた物の場合は、割れたタイルと下地を電動工具で破壊してやり直す専門作業が必要になります。

そして、割れるのは数年後になるため、数年経つと同じ製品は手に入らないことがほとんどです。そこで、施工時に「予備のタイル」を数枚保管しておくとよいでしょう。予備タイルがあれば、万が一の時に予備を使ってプロに補修を依頼できますので。

まとめ:タイルを賢く使って、雑草の悩みから解放されよう!

ここまで、タイルを使った庭の雑草対策について、プロの視点から様々な角度でお話ししてきました。毎年繰り返される草むしりの苦役から解放され、美しく快適な庭を手に入れるための具体的なイメージが湧いてきたのではないでしょうか。

タイルは、ただ雑草を生えなくするだけの機能的なアイテムではありません。あなたの暮らしを豊かにし、家族の笑顔を育む、新しい「空間」を創り出す可能性を秘めています。DIYで挑戦する達成感も、プロに任せる安心感も、どちらも素晴らしい選択です。

大切なのは、ご自身のライフスタイルや価値観、そして予算に合わせて、後悔のない最適な方法を選ぶこと。この記事でお伝えしたポイントが、そのための判断材料となれば、これほど嬉しいことはありません。ぜひ、あなただけの理想の庭を実現してください。もし迷うことがあれば、いつでも私たちのようなプロにご相談くださいね。