「防草シートで後悔したくない」と考えて検索されたあなたは、きっと真夏の過酷な草むしりに限界を感じている30代〜60代の戸建てにお住まいの方ではないでしょうか?

「一度敷けば、もう二度と草が生えない魔法のシート」だと思ってDIYに挑戦し、数年後にボロボロになったシートを見て途方に暮れる……。

実はこれ、私の造園現場でも頻繁にご相談いただく「よくある失敗パターン」なのです。安易にホームセンターの安いシートを選んだり、下地処理を省略したりすると、かえって撤去費用が高くつくという痛い目を見てしまいます。

しかし、正しい選び方とプロ並みの施工ポイントさえ押さえれば、DIYでも十分な効果を発揮させることは可能です。そこでこの記事では、防草シート施工で失敗しないための「転ばぬ先の杖」について、現場のプロの視点から徹底解説します。

この記事を読むと以下のことがわかります:

- 防草シートDIYでやりがちな「8つの致命的な失敗」とその原因

- 「安物買いの銭失い」を防ぐためのシート選びの基準

- プロとDIYの決定的な違いである「下地処理」の極意

- 砂利や固定ピンの正しい使い分けと計算方法

- あなたの庭に防草シートが本当に向いているかの判断基準

西原 智(西原造園 代表)

奈良県で庭リフォーム・外構工事を行う現役職人

奈良県を中心に庭リフォーム・外構工事を行う西原造園代表。

職人歴20年以上、奈良県内での施工実績は500件以上。

これまで「雑草管理が限界になった庭」「人工芝を選んだ庭」「生垣をフェンスに変えた庭」など、奈良県特有の土壌・気候・生活背景を踏まえた庭の悩みを数多く解決してきた。

本記事で紹介している内容は、実際の施工現場で判断し、改善してきた事例・経験に基づくものであり、カタログや机上の知識ではなく「現場で結果が出た方法」のみを解説している。

全国紙「ガーデン&エクステリア」掲載歴あり。父は一級造園技能士、母は一級造園施工管理技士。地域に根ざし、「あとで後悔しない庭づくり」を第一に考えることを信条としている。

実録!外構の草対策、防草シートDIYで「後悔」した人の失敗例8選

このセクションでは、特に「自分でやってみたけれど失敗した」という戸建て住宅の庭や犬走り(家の周囲)で頻発する事例をご紹介します。

「まさか自分が」とならないよう、先人たちの後悔ポイントを知ることは成功への近道です。私が現場のリフォーム相談で実際に目撃してきた、リアルな惨状とその原因を包み隠さずお話しします。

- 【失敗①】安さだけでシートを選んでしまった

- 【失敗②】整地をせずに敷いてしまった

- 【失敗③】重ね代(しろ)が不足していた

- 【失敗④】固定ピンの本数をケチってしまった

- 【失敗⑤】端の処理が甘く、草が生えてきた

- 【失敗⑥】シートの上に土が溜まってしまった

- 【失敗⑦】固定ピンの間隔が広すぎた

- 【失敗⑧】耐用年数を確認せずに購入した

失敗①:整地を甘くした結果、「水たまり」ができ雑草が生えてきた

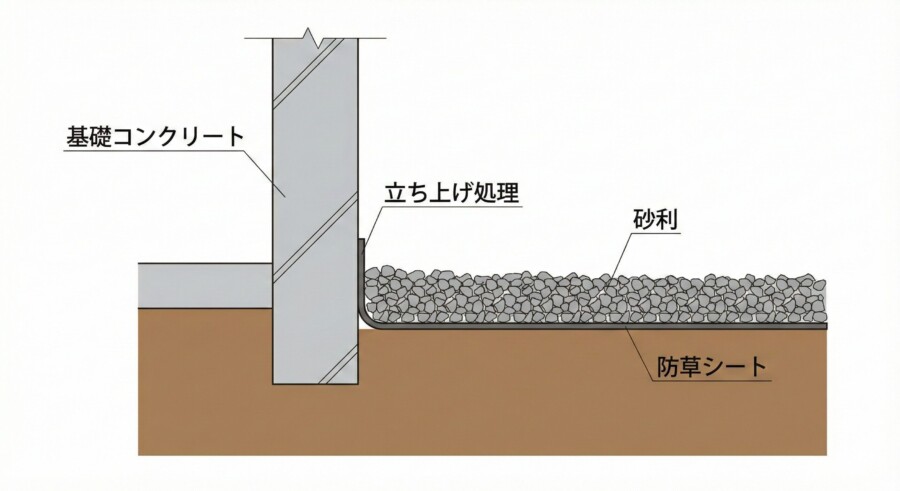

戸建ての庭でDIYをする際、最も軽視されがちなのが「整地」です。「シートで隠れるから多少デコボコでもいいだろう」と思っていませんか?実はこれが、後悔の始まりなのです。

私が現場で目にする失敗例として、整地不足で地面に低い箇所ができ、雨が降るたびにシートの下で水たまりになっているケースがあります。水はけが悪いと湿気がこもり、シートの裏側でカビが発生したり、シート自体の劣化を早めたりする原因になります。

さらに悪いことに、水たまり部分は土が柔らかくなりやすいため、万が一隙間から雑草が生えた場合、根が水分を求めて驚くべき速さで成長してしまいます。地面は「平ら」にするだけでなく、水が流れるように「勾配」をつけるのが鉄則だと覚えておいてください。

失敗②:安価な防草シートを選んで雑草(スギナ・チガヤ)が生える

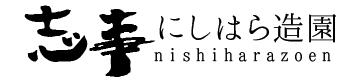

「とりあえず安いのでいいか」と、ホームセンターで特売されている織布(クロスシート)タイプの防草シートを選んでいませんか?これが、数年後に最も深い後悔を生む原因ナンバーワンです。

スギナやチガヤといった地下茎で増える強力な雑草は、先端が針のように鋭く尖っています。安価な織布シートは繊維の隙間が大きいため、これらの雑草にいとも簡単に突き破られてしまうのです。

私の経験上、一度突き破られると修復はほぼ不可能です。穴から日光が入り、雑草は爆発的に増殖します。「最初は良かったけれど、3年目で庭が緑色に戻った」というご相談の多くは、このシート選定ミスが原因です。DIYだからこそ、材料費はケチらず、密度の高い不織布を選ぶべきです。

失敗③:端部(キワ)の処理や「留め方」が甘く隙間から草が出た

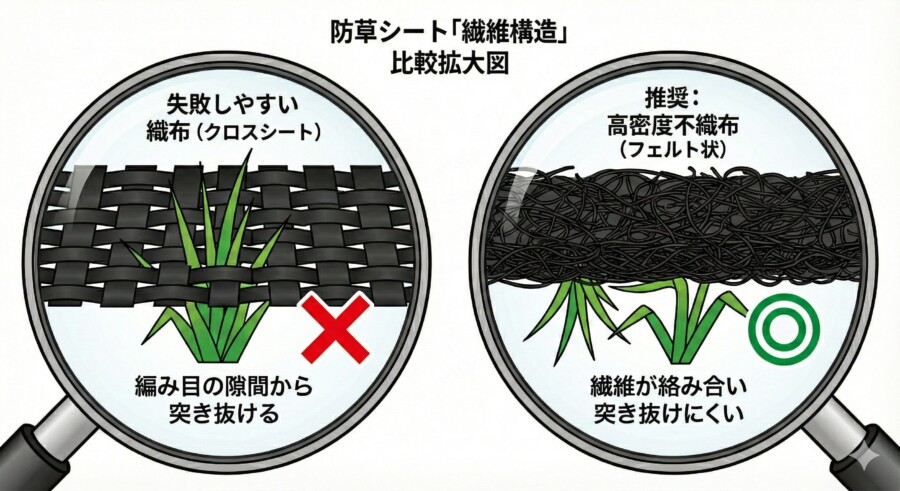

建物の基礎際や、雨水マスの周りなど、庭の「キワ」の処理にこそ、DIYの腕が出ます。ここを適当にハサミで切って置いただけにしていませんか?

雑草は驚くほど賢く、わずかな光と隙間を見逃しません。シートの端がめくれていたり、壁との間に数ミリの隙間があったりすると、そこから逞しく顔を出します。特に壁際は風が巻き込みやすく、固定が甘いとシートごと浮き上がってしまうこともあります。

現場では、キワ部分はシートを少し立ち上げて余裕を持たせたり、専用の強力な粘着テープでコンクリートと完全密着させたりします。隙間を物理的に「ゼロ」にしない限り、防草シートの効果は半減してしまうと考えてください。

失敗④:防草シートが破れて「砂利」と混ざり修復不能に

これは、リカバリー(やり直し)のご依頼で最も費用がかさむケースです。防草シートの上に砂利を敷いたものの、シートが破れて下の土が出てきてしまい、砂利と土がぐちゃぐちゃに混ざってしまった状態です。

こうなると、もう「泥団子状態」です。雑草を抜こうにも砂利が邪魔をして根が抜けず、砂利を洗おうにも土と分離するのが困難になります。原因の多くは、薄手のシートが歩行の摩擦や砂利の重みで破れたことや、紫外線劣化によるものです。

一度砂利と土が混ざると、産業廃棄物としての処分費用も跳ね上がります。「砂利の下だから安いシートでいい」ではなく、「砂利の下だからこそ、交換不要な高耐久シート」を選ばなければならないのです。

失敗⑤:耐用年数(寿命)を考えず、放置して経年劣化でボロボロになった

「防草シートは一度敷けば一生モノ」という誤解をされていませんか?全ての工業製品には寿命があり、特に紫外線はシートの大敵です。

庭の裏手や通路など、砂利を敷かずにシートをむき出し(曝露)で施工する場合、耐候性の低い製品だと2〜3年でボロボロに粉砕されてしまいます。こうなると、風でマイクロプラスチックが飛散し、近隣トラブルの原因にもなりかねません。

私がリフォームでお伺いすると、粉々になったシートの繊維が土に絡まり、手作業で取り除くのに何日もかかることがあります。むき出しで使うなら「曝露対応」の高耐久品を、そうでないなら必ず砂利や人工芝で紫外線を遮断する工夫が必要です。

失敗⑥:水はけが悪くカビや「虫(ムカデ・ダンゴムシ)」が発生

これは女性のお客様から特によく聞く「後悔」です。「雑草はなくなったけれど、シートをめくったらダンゴムシやムカデがびっしり……」という生理的に辛い状況です。

防草シートの下は、暗くて湿度が安定しているため、虫たちにとっては天国のような環境になりがちです。特に水はけの悪い粘土質の土壌や、北側の日陰でこの問題が顕著になります。

シート自体が虫を呼ぶわけではありませんが、落ち葉を放置して腐葉土化させたり、水たまりができやすい整地不良があったりすると、虫の餌場と住処を提供することになります。透水性の高いシートを選び、表面を清潔に保つことが、虫対策の基本となります。

失敗⑦:固定ピンの「間隔」が広く、強風でめくれあがってしまう

「ピンをたくさん打つのは大変だし、お金もかかるから」と、固定ピンの間隔を広げていませんか?その油断が、台風シーズンの悲劇を招きます。

風の力は想像以上に強力です。特にシートの重ね合わせ部分や端部は、風が入り込むと帆のように膨らみ、ピンごと地面から引き抜かれてしまいます。一度めくれると、そこから種子が入り込み、修復も困難になります。

プロの施工では、通常50cm〜1m間隔でピンを打ちますが、風が強い場所や端部はさらに細かく打ち込みます。また、ピン単体ではなく「ワッシャー(座金・黒く丸い板)」を併用して面で押さえることも、めくれ防止には有効なテクニックです。

⚠️ ここが重要!

固定ピンの間隔は必ず50cm〜1m間隔を守ってください。

また、ピン単体ではなくワッシャー(座金)を併用しないと、強風でシートが裂ける原因になります。

失敗⑧:防草シートの上に土や「種」が流れ込み雑草が生えてきた

「高いシートを敷いたのに、草が生えてきた!詐欺だ!」と怒られることがありますが、よく見るとシートの「上」に草が生えていることがあります。これはシートの性能の問題ではなく、維持管理の問題です。

風で運ばれてきた土埃や枯れ葉がシートの上に堆積すると、やがて薄い土の層ができます。そこに鳥や風が運んできた種子が落ちれば、当然ながら発芽します。これを「シートの欠陥」と勘違いされる方が多いのです。

特に、ブロック塀の際や砂利敷きの表面は土が溜まりやすい場所です。防草シートは「下からの草」は防げますが、「上からの草」は防げません。定期的な掃除や、生え始めの小さなうちに抜き取るメンテナンスは、どんなに良いシートでもゼロにはならないのです。

庭に防草シートは必要?メリット・デメリットとDIYの費用対効果

「結局、自分でやるのと業者に頼むの、どっちがお得なの?」

これは、これから雑草対策を検討されている30代〜40代の戸建てオーナー様が最も知りたいポイントではないでしょうか。

DIYは確かに安上がりですが、見えない「労力コスト」や「失敗リスク」が潜んでいます。一方でプロに頼めば楽ですが、費用はかさみます。

ここでは、私の20年の現場経験から、金額だけでは見えてこない「費用対効果」と「向き不向き」について、冷静に比較分析していきます。

DIYのメリット:初期費用(価格)は安く済む

DIY最大の魅力は、やはりコストパフォーマンスです。業者に依頼する場合にかかる「人件費」「重機回送費」「諸経費」をすべてカットできるため、純粋な「材料費」だけで施工が可能です。

例えば、一般的なホームセンターで防草シートと砂利を揃えた場合、1平米あたりの材料費は数千円で収まることが多いです。特に10平米(約3坪)以下の狭いスペースや、家の裏手の目立たない場所であれば、DIYのコストメリットは非常に大きくなります。

浮いた費用で、少しグレードの高い防草シート(ザバーンなど)を購入したり、お気に入りの化粧砂利を選んだりすることも可能です。「体力に自信があり、時間をかけてコツコツ作業するのが好き」という方にとっては、DIYは賢い選択肢と言えるでしょう。

DIYのデメリット:とにかく重労働で「腰痛」のリスクも

「週末にちょっとやってみよう」という軽い気持ちで始めると、痛い目を見るのが防草シート施工です。特に大変なのが、シートを敷く前の「下地処理」です。

地面に根を張った雑草を鍬(くわ)で掘り起こし、石を取り除き、平らにならす作業は、想像を絶する重労働です。特に夏場の作業は熱中症のリスクもあり、慣れない姿勢での作業は腰痛の引き金になります。30平米程度の庭でも、完璧にやろうとすれば丸2日〜3日は潰れる覚悟が必要です。

また、掘り返した土や抜いた草(残土・残渣)の処分も頭の痛い問題です。一般ゴミとして出せない自治体も多く、処分のために軽トラックを借りたりする手間も発生します。この「見えない労力」を時給換算すると、実はそれほど安くない……というケースも少なくありません。

プロとDIYの差は「整地・転圧」と「キワ」の処理精度

私たちプロとDIYの仕上がりで最も差が出るのは、シートの綺麗さではなく、その下の「地面の硬さ」と「端の処理」です。

プロの現場では、専用の転圧機(プレートコンパクター)を使って、地面をコンクリートのようにカチカチに締め固めます。これにより、シート下の空隙をなくし、雑草の根が伸びる余地を奪います。また、地面の凹凸をなくすことで、水たまりによるシート劣化も防ぎます。

さらに、壁際や配管周りの「キワ処理」では、専用の接着剤や粘着テープを駆使して、隙間をミリ単位で埋めていきます。この「見えない基礎部分」の精度が、3年後、5年後の耐久性に決定的な差を生むのです。DIYではどうしてもこの密度や密着度が甘くなりがちで、そこから後悔(雑草の再発)が始まります。

費用比較:DIYと業者依頼、どっちが得?

では、具体的な数字で比較してみましょう。例えば50平米の庭を防草シート+砂利で施工する場合で考えます。

DIYの場合、材料費(シート・ピン・砂利)で約5万〜15万円程度が目安です。しかし、これに加えて整地用の道具代や残土処分費、そして何よりあなた自身の貴重な休日が数日間費やされます。

一方、業者に依頼した場合、整地・転圧・残土処分・材料費・施工費すべて込みで20万〜50万円程度(仕様による)が相場となります。初期費用はDIYの2〜3倍になりますが、そこには「10年以上の耐久性」と「美しい仕上がり」、そして「保証」が含まれます。

短期間(数年)持てば良いならDIYが得ですが、10年以上メンテナンスフリーを目指すなら、再施工のリスクがないプロ依頼の方が、長期的なトータルコスト(費用対効果)は高くなるというのが私の結論です。

| 比較項目 | DIY(自分で施工) | プロ(専門業者) |

|---|---|---|

| 初期費用 | 5〜15万円 (材料費のみ) | 20〜50万円 (工賃・処分費込) |

| 耐久年数 (目安) | 3〜5年 (施工精度による) | 10年以上 (ザバーン等使用時) |

| 必要な労力 | 超高負荷 (整地・残土処分が重労働) | ゼロ (すべてお任せ) |

| 仕上がり美観 | 凹凸ができやすい | フラットで美しい |

| 失敗リスク | 高い (隙間・突き抜け・水たまり) | 低い (保証がある場合も) |

| 向いている人 | 体力に自信があり コスト重視の人 | 長期的な安心と 時間を買う人 |

防草シートの意外なメリット!砂利を入れて「ぬかるみ」対策にも有効

防草シートには、雑草対策以外にも嬉しい副次効果があります。それは、雨の日の「ぬかるみ防止」です。

土のままの庭だと、雨上がりは靴が泥だらけになり、玄関やポーチを汚してしまいますよね。しかし、透水性の良い防草シートを敷き、その上に砂利を厚めに(3〜5cm程度)敷くことで、雨水がスムーズに地中に浸透し、表面はサラッとした状態を保てます。

特に、水はけが悪くジメジメしやすい北側の犬走りや、洗濯物を干すスペースの足元には最適です。泥はねがなくなることで、家の外壁が汚れるのも防げます。「草むしりからの解放」だけでなく、「雨の日のストレス軽減」も手に入るのが、防草シート+砂利施工の大きなメリットと言えます。

ちょっと待ってください。ここまでは「一般的な話」です。

ここまで基礎知識を解説しましたが、これらはあくまで「教科書通りの話」です。

実際には、「お庭の形状や広さ」「ご予算」「今後の使い道」など、お客様それぞれの条件によって、選ぶべき正解は全く別のものになります。

自分の庭の条件を無視して選んでしまうと、「せっかくやったのに、すぐ雑草だらけになった」という失敗につながりかねません。

ここから先は、「自分の庭の場合はどう判断すればいいのか?」 失敗しないための具体的な基準を解説します。

あなたの庭はどのパターンに当てはまるか? ぜひ続きを読んで確認してみてください。 👇

参考:もし「自分で判断するのは不安」という方は、【奈良県限定】失敗しない「プロの現地診断」をご覧ください >

10年後悔しない「最強」防草シートの選び方と徹底比較

「種類が多すぎて、どれを選べばいいかわからない!」ホームセンターの資材売り場で、そんな風に立ち尽くした経験はありませんか?

パッケージにはどれも「高耐久」「防草効果抜群」と書いてありますが、プロから見ればその性能差は歴然です。ここでは、一般戸建て住宅の庭や犬走りで使うべき「本当に後悔しないシート」の選び方を、素材の構造とスペックに基づいて解説します。ここを間違えると、どんなに丁寧に施工しても無駄になってしまいます。

- 安価な「織布」ではなく、高密度な「不織布」を選ぶ

- 施工の手間を減らすなら、幅は1mではなく2mタイプがおすすめ

- 実績重視ならザバーン(プランテックス)240Gが一択

- 砂利下に敷く場合でも厚み0.6mm以上を目安にする

安さで選ぶと失敗する!耐久性重視なら「不織布」がお勧め

まず大前提として、防草シートには「織布(クロスシート)」と「不織布(ふしょくふ)」の2種類があります。結論から言うと、一般家庭の雑草対策には迷わず「不織布」を選んでください。

織布はビニールシートのように繊維を織り込んだもので、安価ですが、織り目の隙間からスギナやチガヤの鋭い芽が突き抜けてきます。また、カットした端からほつれやすく、耐久性も低めです。

一方、不織布は繊維を複雑に絡み合わせて熱で圧着したフェルトのような構造です。隙間がほとんどないため、強害雑草の突き抜けを物理的にブロックできます。また、厚みがあるため紫外線にも強く、砂利下であれば半永久的な耐久性を期待できるものもあります。数百円の差を惜しんで織布を選ぶと、数年後の張替えコストで何倍もの損をすることになります。

カインズ・コメリ等ホームセンター品とプロ用(ザバーン)の違い

DIYユーザーの味方であるホームセンターのPB(プライベートブランド)商品と、私たちプロが使う「ザバーン(プランテックス)」などの業務用シート。決定的な違いは「繊維の密度」と「実績」です。

最近のホームセンター品も進化していますが、安価なものは繊維密度が低く(薄く)、強い雑草には負けてしまうことがあります。一方、デュポン社の「ザバーン240G」などは、極太の繊維を高密度で積層しており、スギナすら貫通させない強靭さを持っています。

私の現場経験でも、ザバーンを施工した場所は10年以上経過しても雑草の突き抜けは皆無です。ホームセンター品を選ぶ場合は、必ず「高密度不織布」と記載があるもの、できれば実際に手で触って厚みと硬さを確認できるものを選んでください。ペラペラの柔らかいシートは避けるのが無難です。

平米数が広いと「1m」幅は継ぎ目が増える!失敗を防ぐなら「2m」幅を選ぶ

シートを購入する際、扱いやすそうな「幅1m」のロールを選びがちですが、広い庭を施工する場合は要注意です。

幅1mだと、どうしてもシート同士を重ね合わせる「継ぎ目」の数が多くなります。継ぎ目は雑草が侵入する最大のリスクポイントであり、ピン打ちやテープ貼りの手間も倍増します。継ぎ目が増えれば増えるほど、施工ミスの確率も上がるのです。

もし施工場所の幅が2m以上あるなら、思い切って「幅2m」のロールを選んでください。運搬やカットは少し大変になりますが、継ぎ目を減らすことで防草効果の確実性が格段に上がります。広い面を一気に覆うことで、見た目も美しく、めくれのリスクも低減できます。「大は小を兼ねる」の精神で選ぶのが、失敗しないコツです。

【施工】効果を半減させない!プロが教える防草シートの敷き方・手順

「良いシートを買ったからもう安心」ではありません。防草シートの効果は、製品の質が3割、そして「施工の質」が7割を決めると言っても過言ではありません。

特にDIYの場合、説明書通りに敷いたつもりでも、プロから見ると「惜しい!そこから草が生えるのに!」というポイントが多々あります。ここでは、私が現場で若手職人に指導している内容と同じレベルの、実践的な施工手順とコツを伝授します。

【防草シートの下地処理】成功の8割はここで決まる!根こそぎ除草と「石」の除去

防草シート施工において、最も重要で、かつ最も過酷なのがこの「下地処理」です。ここを手抜きすると、どんなに高価なシートを敷いても必ず失敗します。

まず、今生えている草を刈るだけでは不十分です。スギナやチガヤなどの地下茎植物は、地中に根が残っていると、シートの下で虎視眈々と再生の機会を狙います。可能な限りスコップで根こそぎ掘り起こしてください。

次に重要なのが「石の除去」です。尖った石が地面に残っていると、上から踏んだり砂利を敷いたりした際に、シートを裏側から突き破ってしまいます。小さな穴でも、そこから光が漏れれば雑草の導火線になります。地味な作業ですが、ここを徹底できるかどうかが、10年後の庭の姿を決定づけます。

【防草シートの下地処理】平らにするだけじゃダメ!「水はけ(勾配)」が命

地面を平らにならす際、ただ水平にすれば良いわけではありません。雨水が自然に流れていくよう、緩やかな「勾配(傾斜)」をつけることがプロの鉄則です。

水たまりができると、シートの劣化やカビ、虫の発生原因になることは先述しましたが、これを防ぐには「雨水マス」や「側溝」に向かって、1〜2%程度(1mで1〜2cm下がる)の傾斜をつける必要があります。

DIYでは目分量になりがちですが、板や水平器を使って、極端に低い場所がないか確認してください。もし窪んでいる場所があれば土を足し、高い場所は削る。このひと手間で、シート下の環境は劇的に改善され、雑草リスクも大幅に下がります。

【防草シートの下地処理】抜根できないなら「防草シートを敷く前に除草剤」が効果的

「そうは言っても、庭中の根を掘り起こすなんて体力的に無理!」

そんなDIY派の方に推奨しているのが、施工前の「除草剤処理」です。

物理的に抜けないのであれば、化学の力で根を枯らすしかありません。シートを敷く2週間〜1ヶ月前に、葉から入って根まで枯らすタイプ(グリホサート系など)の除草剤を散布します。そして雑草が完全に茶色く枯死したのを確認してから、シート施工に入ってください。

さらに念を入れるなら、シートを敷く直前に、土壌に作用して発芽を抑える「土壌処理剤(粒剤など)」を撒いておくとより安心です。生きている根の上に蓋をするのではなく、死滅させてから蓋をする。これが失敗しないための最低条件です。

【防草シートの施工】「重ね代」と「切り方」に注意!ケチると隙間から草が出る

いよいよシートを敷く段階ですが、ここで「もったいない」精神を出してはいけません。シート同士をつなぐ際は、必ず「10cm以上」の重ね代(オーバーラップ)を取ってください。

重ねが少ないと、地面の凹凸や土の沈下でシートが引っ張られた際に、口が開いて隙間ができてしまいます。また、重ねる順番も重要です。水が流れる方向(勾配の下側)のシートが「下」になるように重ねることで、継ぎ目に土や水が入り込むのを防げます。

また、雨水マスや障害物の周りをカットする際は、ギリギリを攻めすぎず、少し立ち上げ気味にして、後からテープで押さえられる余地を残しておくのがコツです。切りすぎたシートは元に戻せませんので、慎重に作業しましょう。

【防草シートの施工】めくれ防止はピンだけでなく「粘着テープ」が重要

仕上げの工程でプロとDIYの差が出るのが、この「粘着テープ」の使いこなしです。固定ピンを打つだけでは、本当の意味での「防草」は完了しません。

シートの重ね目や、壁際のカット部分には、必ず防草シート専用の強力粘着テープを貼り付けてください。これにより、風の侵入を防いでめくれを防止すると同時に、隙間からの雑草の芽吹きを完全に封じ込めます。

また、ピンを打ったその「穴」自体も、実は雑草の出口になり得ます。プロの現場では、ピンの上からも小さくカットしたテープを貼って穴を塞ぐことがあります。ここまで徹底して初めて、雑草に対して「完全勝利」を宣言できるのです。

防草シート+砂利」のメリット・デメリットとメンテナンスの現実

「防草シートの上に砂利を敷けば、おしゃれだし防犯にもなる」

そう考えて砂利敷きをセットで検討される方は多いですよね。

確かに砂利はシートの劣化を防ぐ最高のパートナーですが、一方で「掃除がしにくい」「歩きにくい」といった生活上のデメリットも存在します。

ここでは、実際に暮らしてみないと気づかない「砂利生活のリアル」について、良い面も悪い面も含めて正直にお伝えします。

- 歩くと音が鳴るため防犯効果がある

- 庭の雰囲気が明るくなり、おしゃれに見える

- 水はけが良く、ぬかるみ防止になる

- 落ち葉掃除が非常にしにくい

- 隙間から細い雑草が生えてくることがある

- 雪かきをする地域では邪魔になる

砂利のメリット:防犯効果と「猫」のトイレ対策(種類による)

砂利敷きの大きなメリットの一つが「防犯性」です。特に「防犯砂利」と呼ばれる粒の大きな軽い石は、踏むと「ジャリジャリ」と大きな音が鳴るため、不審者が侵入を嫌がります。家の裏手や死角になりやすい場所に敷くことで、手軽なセキュリティ対策になります。

また、野良猫の糞害にお悩みの方にも一定の効果があります。猫は用を足す際にふかふかの土を好むため、ゴツゴツした大きめの砂利や軽石を敷くことで、「ここはトイレに適さない」と学習させることができます。ただし、細かい砂利だと逆に猫砂のように使われてしまうこともあるので、猫対策なら「大粒」を選ぶのがポイントです。

落ち葉・実・花が落ちると「掃除」ができない

これは意外と盲点になるデメリットです。お庭に落葉樹(モミジ、桜、ハナミズキなど)がある場合、砂利の上に落ちた葉っぱを掃除するのは至難の業です。

ホウキで掃こうとすると砂利まで一緒に掃いてしまいますし、ブロワー(送風機)で吹き飛ばすにも限界があります。放置すると、落ち葉が砂利の隙間で腐って土になり、そこから雑草が生える原因になります。

もし植栽が多いエリアに施工するなら、砂利ではなく「バークチップ(木製チップ)」にするか、いっそコンクリートなどで固めて掃除しやすくする方が、日々のストレスは少なくなります。砂利は「上になにも落ちてこない場所」に敷くのが鉄則です。

北側の日陰は「湿気と虫・ナメクジ」のリスクが高い

家の北側や隣家との境界など、日が当たらないジメジメした場所に砂利+防草シートを敷く場合は注意が必要です。

砂利の層が湿気を閉じ込めてしまい、ナメクジやダンゴムシ、ムカデなどの湿気を好む虫たちの温床になりやすいからです。特に色の濃い砂利やシートは、地面が乾きにくくなります。

こうした場所では、少しでも水はけを良くするために、粒の大きめな砕石を選んで通気性を確保したり、防草シートを使わずに「オワコン(透水性コンクリート)」のような、虫が住み着けない固い素材で舗装したりすることをお勧めします。

生えてしまった草への対処法(除草剤の活用など)

どんなに対策しても、数年経てばシートの上の土埃から「ひょっこり」と草が生えてくることはあります。この時、慌てて手で引き抜こうとしてはいけません。

根がシートの繊維に絡みついている場合、無理に抜くとシートごと持ち上がり、破れてしまう恐れがあります。正しい対処法は、除草剤を「筆やハケで塗る」か、ピンポイントで散布することです。

シートの下の土壌まで届くタイプではなく、葉から吸収して根まで枯らす(茎葉処理型)除草剤を使い、シートを傷つけずに雑草だけを枯死させましょう。枯れれば根が痩せて、スルッと抜けやすくなります。

結論:「完全メンテナンスフリー(手入れ不要)」ではない

厳しい現実をお伝えしますが、防草シート+砂利は「メンテナンスフリー(何もしなくていい)」ではありません。「ローメンテナンス(手入れが楽)」になるだけです。

年に数回は、シートの端がめくれていないか点検し、上に溜まった落ち葉を掃除し、生え始めた小さな草を処理する必要があります。この「少しの手間」を惜しまなければ、10年、15年と美しい庭を維持できます。

「絶対に何もしたくない!」という方は、この後紹介する土間コンクリートなどの恒久的な対策を検討すべきでしょう。防草シートは、あくまで「管理の手間を10分の1にするツール」だと割り切って付き合うのが、後悔しない秘訣です。

【診断】庭の雑草対策、DIYでできる?プロに頼むべき?

ここまで読んで、「自分でやれるかも!」と思った方と、「やっぱり大変そう……」と不安になった方がいらっしゃると思います。

雑草対策の正解は一つではありません。あなたの「庭の状況」「予算」「将来の使い道」によって、ベストな選択肢は変わります。

ここでは、ケース別の最適解を診断形式で提案します。ご自身の状況に当てはめて、後悔のない選択をしてください。

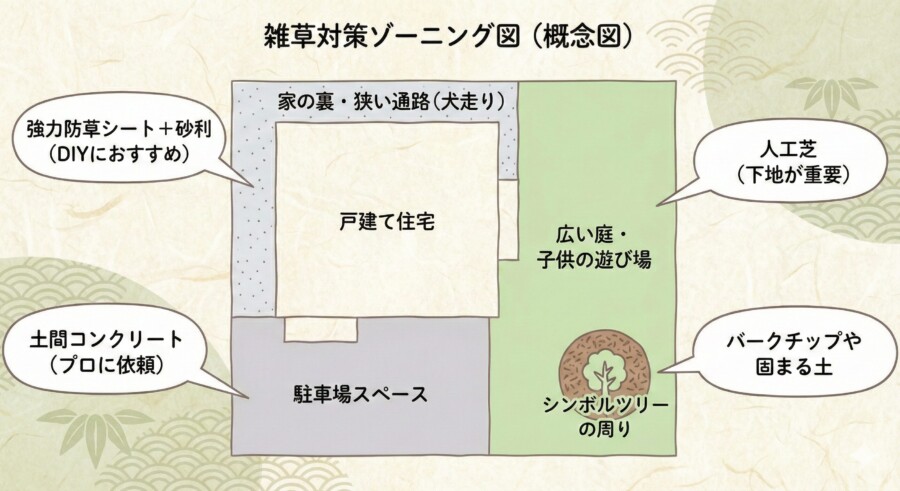

予算優先・平坦な土地なら→防草シートDIY

「とにかく安く済ませたい」「庭は平らで障害物も少ない」そんなあなたは、DIYでの防草シート施工に挑戦する価値があります。

四角い形状の庭や、室外機などの障害物が少ない場所なら、シートのカットや敷設の難易度は低めです。

ホームセンターで転圧機をレンタルする、あるいは時間をかけて足踏みで転圧するなど、労力を惜しまなければプロ並みの効果を出すことも夢ではありません。ただし、シートだけは「ザバーン」クラスの良いものを選んでくださいね。

駐車場・車が乗るなら→土間コンクリート・アスファルト(プロ依頼)

「駐車場に砂利とシートを敷きたい」という相談も多いですが、基本的にはお勧めしません。

車のタイヤのねじれ(据え切り)や重量によって、砂利はすぐに沈み込み、下の防草シートは簡単に破れてしまうからです。

車が乗る場所の雑草対策は、強度と耐久性が必須です。初期費用はかかりますが、土間コンクリートやアスファルト舗装をプロに依頼するのが、結局は一番安上がりで確実な選択となります。

子ども・犬が遊ぶなら→人工芝(下地が重要なのでプロ推奨)

「子供やペットが遊べる庭にしたい」なら、防草シートの上に人工芝を敷くのが人気です。

しかし、人工芝は下地の凹凸がダイレクトに表面の仕上がりに影響します。デコボコの地面では継ぎ目が目立ち、つまずきの原因にもなります。

また、犬が走り回る負荷は意外に大きく、固定が甘いとすぐにズレてしまいます。安全で美しいドッグランや遊び場を作りたいなら、整地技術に長けたプロに依頼することをお勧めします。

庭がジャングル状態なら→徹底的な雑草除去と対策(プロ依頼)

「すでに背丈ほどの草が生い茂り、どこから手をつけていいかわからない」

いわゆるジャングル状態の庭をDIYで更地にするのは、専用の機材がないと危険を伴います。蜂の巣や害虫のリスクもあります。

ここは無理をせず、最初の「抜根・整地」だけでもプロに任せてみてはいかがでしょうか?一度リセットしてもらってから、シート敷きだけ自分でやるという「ハーフDIY」も賢い選択肢です。

植木周りや景観重視なら→固まる土・バークチップ(プロ推奨)

植木の根元など、シートを敷くのが難しい(根の呼吸を妨げる)場所や、自然な見た目を重視したい場合は、「固まる土」や「バークチップ」が有効です。

ただし、固まる土は施工が難しく、DIYだとひび割れや水たまりができやすい素材です。美しく長持ちさせるには、水加減やコテさばきの技術が必要です。ここはプロの左官技術に頼るのが無難でしょう。

庭をおしゃれにしたいなら→タイル・インターロッキング!diyは失敗しやすい(プロ推奨)

「雑草対策もしたいけど、ホテルのようなおしゃれな庭にしたい」

それなら、タイル張りやインターロッキング(ブロック敷き)が最高です。

しかし、これは完全にプロの領域です。水平を出すレベル出し、下地のコンクリート打ち、目地の仕上げなど、高度な技術が求められます。DIYで失敗すると、水はけが悪くなったり、ガタついたりして修正が効きません。意匠性を求めるなら、外構デザインのプロに相談しましょう。

失敗しない外構業者の選び方

「プロに頼むことにしたけれど、どこに頼めばいいの?」

リフォーム業界には、残念ながら悪質な業者や、知識不足の業者が存在することも事実です。

最後に、私が同業者の視点から見て「ここなら信頼できる」と判断する基準、そして逆に見積もりを取ってはいけない業者の特徴をお教えします。あなたの大切な庭とお金を守るための、最後のチェックポイントです。

見積もりが「一式」表記の業者は要注意

見積書を受け取ったら、まず項目の細かさをチェックしてください。

「雑草対策工事 一式 ○○万円」としか書かれていない見積もりは、危険信号です。

本来なら、「防草シート材料費(○○社製 品番△△)」「残土処分費(○立米)」「整地転圧費(○平米)」など、何にいくらかかるかが明記されているはずです。「一式」では、どんな安いシートを使われるかわかりませんし、工程を省かれても文句が言えません。内訳を明確にできない業者は、避けるのが賢明です。

メリットだけでなく「デメリット」も正直に説明してくれるか?

商談の際、良いことばかり言う営業マンには注意してください。

「絶対に草が生えません」「メンテナンスは一生不要です」……そんな魔法のような工法はこの世に存在しません。

信頼できる業者は、「シートの耐用年数は○○年です」「端からは草が出る可能性があります」「湿気がこもるリスクがあります」と、デメリットやリスクも正直に説明します。その上で、それをカバーするための対策を提案してくれる業者こそが、施工後も長く付き合えるパートナーとなるはずです。

⚠️ 注意:この方法が「あなたの庭」に合うとは限りません

ここまで一般的な方法や原因・選び方などを解説してきましたが、ここに書いてある方法が、あなたのお庭にとってはむしろ逆効果(悪手)になるケースもあります。

間違った方法を選んでしまい、数年後にやり直すことになるケースは後を絶ちません。

そこで「自分の庭の場合はどう判断すればいいのか?」 気になる方は、こちらの「【奈良県限定】現地確認による診断」のページを確認してみてください。

奈良県限定!

防草シートを敷いて後悔したくない人の良くある質問 FAQ

防草シートを敷いたまま放置するとどうなる?

紫外線によって劣化し、ボロボロになります。 防草シートの最大の天敵は「太陽光(紫外線)」です。 安価なシートをむき出しのまま放置すると、早ければ1〜2年で繊維が劣化して裂け始め、そこから雑草が突き抜けてきます。 砂利や人工芝を上に敷かない(むき出しで使用する)場合は、必ず「高耐久」や「暴露施工用」と記載された、厚手の不織布シートを選んでください。

防草シートの下に雑草が生えてくるのはなぜ?

主な原因は「光漏れ」と「突き抜け」です。 植物は少しでも光があれば光合成をして成長します。安価な織布(クロス)タイプのシートは、繊維の編み目から微量な光を通してしまうため、シートの下で雑草が育つことがあります。 また、スギナやチガヤのような貫通力の強い雑草は、薄いシートや織布シートの隙間を突き破って地上に出てきてしまいます。

防草シートの上に砂利を敷いたら何年持つ?

高品質なシートなら「長期的(10年以上)」に持ちます。 砂利を厚く(3〜5cm程度)敷くことで、シートに直接紫外線が当たらなくなります。これにより劣化スピードが劇的に遅くなり、理論上は半永久的、実質的にも10年〜20年以上効果を持続させることが可能です。 ただし、これはザバーン(プランテックス)240Gなどの高品質な不織布シートを使った場合の話です。安物は砂利下でも数年でダメになることがあります。

防草シートの失敗例は?

「安物買い」と「施工ミス」が大半です。 よくある失敗は以下の3つです。

- ホームセンターの安い織布シートを使った(編み目から草が生えた)

- 固定ピンをケチった(風でめくれた、隙間から種が入った)

- 整地が不十分だった(石や切り株でシートが破れた) 一度敷いた後にやり直すのは、砂利の撤去作業などが加わり最初の3倍以上の労力がかかります。「最初から良いものを選ぶ」のが最大の防御策です。

防草シートの下にシロアリは住めますか?

例ば、防草シートの下に、「厚みのある木の残骸(地中に埋まった木片や廃材など)」「倒木」「切り株(シートの下や周辺に残っている場合)」などが残っていると危険です。 シロアリは暗く湿った場所を好みますが、定着する最大の要因は「餌」があるかどうかです。下準備が不十分で「木の切り株」が残っていたり、木の角材などがあると、それらを栄養源にして集まってきます。 対策として、施工前に雑草や木片を徹底的に取り除き、餌のない環境を作れば、過度な心配は不要です。