こんにちは、西原造園の宮原です。

今日は「防草シートは水はけ悪くなる?水たまりができる理由と解決方法」をご紹介します。いやあ、最近「防草シート(除草シート)を敷いたら、水はけ悪くなるんじゃない?」なんて声をよく聞くんです。確かに、それは心配ですよね。

実は、防草シートは水はけが悪くなると思われがちですが、実は使い方次第で水たまりを防ぐことができるんです!もし水はけが悪い場所でも防草シートを敷くことができれば、草刈りや草取りは楽になりますよね。

そこで今回は、防草シートの水はけの仕組みやメリット、水はけ対策、砂利との組み合わせ方などについて詳しく解説します。水はけが悪い庭を諦める前に、ぜひ参考にしてみてください!

西原 智(西原造園 代表)

奈良県で庭リフォーム・外構工事を行う現役職人

奈良県を中心に庭リフォーム・外構工事を行う西原造園代表。

職人歴20年以上、奈良県内での施工実績は500件以上。

これまで「雑草管理が限界になった庭」「人工芝を選んだ庭」「生垣をフェンスに変えた庭」など、奈良県特有の土壌・気候・生活背景を踏まえた庭の悩みを数多く解決してきた。

本記事で紹介している内容は、実際の施工現場で判断し、改善してきた事例・経験に基づくものであり、カタログや机上の知識ではなく「現場で結果が出た方法」のみを解説している。

全国紙「ガーデン&エクステリア」掲載歴あり。父は一級造園技能士、母は一級造園施工管理技士。地域に根ざし、「あとで後悔しない庭づくり」を第一に考えることを信条としている。

水はけが悪い庭でも防草シートは使える?

「水はけが悪い庭に防草シートを敷いても大丈夫なの?」と不安に思う方も多いでしょう。

確かに、防草シートは雑草対策に効果的ですが、水はけの問題を完全に解決するわけではありません。とはいえ水はけの悪い庭は防草シートが使えないということはありません。

例えば透水性の高い防草シートを選べば、雨水がシートを通過して地面に浸透しやすくなり、水たまりのリスクを軽減することができます。

というのは、防草シートには「織布タイプ」と「不織布タイプ」があり、それぞれ透水性に違いがあります。

織布タイプは繊維が織り込まれているため、水が隙間を通りやすく、水はけの悪い庭でも比較的雨水が浸透しやすいです。

一方、不織布タイプでも透水性を備えた製品はありますが、商品によって性能が異なるため、選ぶ際には透水性の数値をよく確認することが大切です。透水性に優れたシートを選ぶことで、水たまりのリスクを抑える効果が期待できます。

ただし、防草シートを敷けば水はけが劇的に改善するわけではありません。

元々の土壌が粘土質で非常に水はけが悪い場合は、防草シートの下に砂利や砂を敷いて排水性を高めるといった対策が必要です。

砂利や砂を10〜15cm程度敷き詰めることで、雨水が地中に浸透しやすくなります。また、さらに効果を高めるために暗渠排水(地中にパイプを埋める排水方法)を取り入れて、雨水が流れやすい環境を整えることも有効です。

このように、防草シートと追加の排水対策を組み合わせることで、水はけが悪い庭でも雑草対策と排水の問題を同時に解決することができます。適切なシートの選択と、事前の土壌対策を行うことで、快適な庭づくりが可能になるでしょう。

そこでこれから、その具体的な方法について解説していきますね。

防草シートの水はけを徹底解説!防草シートの「透水性」について

まず最初に、水はけの悪い庭をお持ちの場合、「防草シートを敷いたら水はけがさらに悪くなるんじゃないか?」と心配される方も多いのではないでしょうか?

そこでまずは、防草シートの「透水性」について詳しく解説し、その心配を解消する方法をお伝えします。

防草シートにはさまざまな種類があり、透水性の高いものを選べば、雨水がシートを通って地面に浸透しやすくなるため、水たまりのリスクを軽減できます。

逆に、透水性の低いシートを選ぶと、シートの上に水がたまりやすくなる可能性があります。ここでは、透水性の違いや効果的な防草シートの選び方、そして水はけ対策のポイントについて詳しくご紹介していきます。

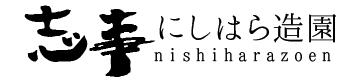

防草シートは水を通すのか?

「防草シートを敷くと水はけが悪くなるのでは?」と心配される方もいるかもしれませんが、多くの防草シートは透水性を備えているため、適切な製品を選べば問題なく使用できます。

特に、家庭用の防草シートのほとんどは透水性があり、雨水が自然に地中へ浸透するように設計されています。ただし、製品によってやや透水性の程度には違いがあります。

例えば、防草シートの透水性は、「透水係数」という数値で表されることがあります。この透水係数が高いほど、水を通すスピードが速く、水はけが良いことを意味します。

製品選びの際には、透水係数の値を参考にするのがポイントです。透水係数は一般的にcm/秒やmm/時間といった単位で表され、数値が大きいほど水はけの良さが高いとされています。

例えば、透水係数が1cm/秒の土壌であれば、1秒間に1cmの高さの水が地中に浸透することを意味します。

また、透水係数が1mm/時間の防草シートの場合、1時間に1mmの高さの水がシートを通り抜けることを示します。簡単に言うと、透水係数の数値が高いほど、雨水がシートを通り抜けるスピードが速いということですね。

さてこれで、防草シートの透水性について理解していただけたかと思います。

次に、水はけが気になる庭に適した防草シートを見つけるために知っておきたいポイントを解説します。シートによって水の通りやすさや耐久性に違いがあるため、これを理解することで、雨水がたまりにくいシートを選ぶ際のヒントになることでしょう。

織布と不織布、水はけが良いのはどっち?

庭の水はけが悪い方の場合、防草シートを選ぶ際には雑草対策だけでなく、除草シートの水はけの良さも気になるところです。

実は、防草シートには「織布タイプ」と「不織布タイプ」の2種類があり、それぞれに特徴があり、水はけの面でも少々違いがあります。

一般的に、 織布タイプの防草シートは透水性が高く 、水が比較的早く地面に浸透します。これは、織布タイプが繊維を織り込むことで作られており、繊維の隙間が大きいためです。

次の動画が参考になります。

一方、 不織布タイプの防草シートは、繊維を熱や接着剤で圧着して作られているため、繊維の隙間が小さく、透水性は織布タイプに比べて劣る 傾向にあります。

次の動画が参考になります。

とはいえ、不織布タイプは織布タイプよりも耐用年数が高い傾向にあり、破れにくいというメリットもあります。

水はけを重視するなら織布タイプ、耐久性を重視するなら不織布タイプと、目的に合わせて選ぶことがポイントです。迷ってしまう場合は、不織布タイプがお勧めです。というのは、基本的にどちらも透水性があるので、雑草対策を最重要視した場合、圧倒的に不織布の方が良いからです。

また、雑草の成長を抑えるためには、 遮光性 の高いシートを選ぶことも重要な要素です。遮光率99.5%以上の製品を選ぶとより雑草が生えにくくなります。不織布は遮光率が高い傾向にあるため、そもそも雑草対策のためという事を考えると、やはり不織布の方がお勧めです。

水はけが悪くても防草シートを敷くメリット・デメリット

「水はけが悪い庭に防草シートを敷くのは無駄じゃないか?意味がないんじゃないか?」と思われる方もいるかもしれません。

実際、もともと水はけが悪い庭に防草シートを敷くと、いくつかのデメリットや注意点があるのも事実です。防草シートの使用によって状況が悪化するリスクもあるため、まずは欠点についてしっかり理解しておくことが大切です。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 雑草の発生を効果的に抑えることができる | 水はけの悪い庭では、シートの上に水がたまりやすくなる可能性がある |

| 高齢者や忙しい方にとって除草作業の負担を軽減できる | シートの下に湿気がこもり、カビや藻の発生を引き起こす可能性がある |

| 透水性の高いシートを使用すれば、雨水が地中に浸透しやすくなる | シートを正しく敷設しないと、隙間や縁から雑草が生えてくることがある |

| 防草シートの上に砂利を敷くことで、シートの保護と水はけの改善が期待できる | ぬかるみがひどくなるリスクがある |

デメリット

まず一つ目の欠点は、もともと水はけの悪い庭では、防草シートが雨水を完全に吸収するわけではないため、シートの上に水がたまりやすくなる可能性があることです。

透水性の高いシートを選んだとしても、地面が十分に水を吸収できない場合には、結果的に水たまりが発生しやすくなるという問題があります。これにより、かえってぬかるみがひどくなるリスクがあります。

次に、シートの下に湿気がこもりやすく、これがカビや藻の発生を引き起こす可能性があります。防草シートは雑草を防ぐために地面を覆うため、空気の流れが制限されることで、湿気が抜けにくくなります。

特に、水はけが悪い土壌では湿気が長時間残りやすく、カビが発生する原因になることがあります。

さらに、防草シートを正しく敷設しないと、隙間やシートの縁から雑草が生えてくることがあります。シートの設置が不十分だと、雑草がシートの隙間を突き破って生えてくる可能性があり、逆にメンテナンスの手間が増えてしまうことも考えられます。そのため、敷設時にはしっかりと固定し、シート同士の継ぎ目や縁を適切に処理する必要があります。

メリット

それでも、防草シートを敷くことには十分なメリットがあります。最大の利点は、雑草の発生を効果的に抑えることができる点です。

防草シートは地面をしっかり覆うことで、雑草が成長するために必要な光を遮断し、雑草対策の効果が期待できます。特に、高齢者の方や忙しい方にとって、除草作業の負担を大幅に減らせるのは大きなメリットです。

また、透水性の高い防草シートを選べば、雨水が自然に地中へ浸透しやすくなり、土壌の水はけをある程度サポートすることも可能です。

さらに、防草シートの上に砂利を敷くことで、シートの保護とともに水はけの改善が期待できます。砂利が雨水を分散させ、シートの上に水がたまりにくくなるため、ぬかるみのない快適な庭を保つ効果があります。

水はけが悪いと防草シートにカビが生える

水はけの悪い庭に防草シートを敷いたときに、シートの上にカビやコケが生えてくることがあります。

特に水はけが悪く、建物の北側など日陰になりやすい場所に防草シートをむき出しで敷くと、湿気がたまりやすくなります。

そうなると、日当たりが悪いため湿った状態が続きやすく、さらに湿った防草シートが地面を覆うことで空気の流れが制限されてしまいます。その結果、湿気が抜けにくくなり、カビやコケが生える原因となります。

対策としては、まず庭に水たまりができる原因を理解し、根本的に水はけを改善することが重要です。そして、基本的にこういった場所には、防草シートをむき出しでせこうしないようにしておくことです。

ただでさえ見た目の悪い防草シートがコケやカビでなお見た目が悪くなってしまいます。庭の水はけの根本的な解決策については後でお伝えします。

注意!水を通さない不透水タイプもある

これはついでの話なのですが、防草シートには、水を通さない「不透水タイプ」も存在します。

不透水タイプは、通常の住宅の庭にはあまり適していませんが、特定の状況で有効に活用することができます。例えば、法面(のりめん)と呼ばれる斜面や傾斜地では、不透水タイプの防草シートが役立つことがあります。

法面は傾斜があるため、水が自然に流れ落ちるので、シートが透水性である必要がない場合も多いのです。

このような場所では、不透水タイプのシートを使うことで、しっかりと雑草を抑えつつ、地面の浸食や土砂崩れを防ぐ効果も期待できます。

ただし、一般的な家庭の庭では、不透水タイプを使用するとシートの上に水がたまりやすくなり、庭がぬかるんでしまう原因となるため、避けるべきです。

とはいえ、不透水の防草シートは市販されていないため、買った防草シートが透水していかないということはまずないでしょう

住宅の庭には、透水性の高いシートを選ぶことが基本ですが、不透水タイプも存在することを知っておくと、用途に応じて適切なシートを選べるようになります。

用途に合わせた防草シートの選択が、効果的な雑草対策と快適な庭の維持につながります。

【原因】庭に水たまりができるのはなぜ?

防草シートについては理解できたけれど、庭の水はけが悪い場所にシートを敷いたら、かえって排水がさらに悪くなってしまうのでは?と不安に思う方もいるかもしれませんよね。

そこでまずは、水はけが悪くなる原因をしっかりと理解することが大切です。

ここでは、土壌の性質や整地不足、排水の不備など、庭の水たまりの原因を一つずつ解説していきます。それぞれの原因に応じた対策を取ることで、防草シートを効果的に使いながら水たまりを防ぐ方法が見えてきます。

土壌が水を通しにくい

庭に水たまりができる主な原因の一つに、土壌そのものの問題があります。特に、粘土質の土壌は水を吸収しにくく、水はけが悪い傾向にあります。

粘土質の土は粒子が細かく密集しているため、水が地中に浸透しにくく、雨が降るとすぐに水たまりができてしまうのです。

また、表面の土が固まってしまっている場合も、水が地中に染み込むことが難しくなります。

そこで、粘土質の家の場合は土の上に真砂土や砂・砂利・クラッシャーランなどを敷いて水はけを良くしておくことが重要になります。

整地不足で水たまりができる!

庭に水たまりができるもう一つの原因は、整地が不十分であることです。整地とは、地面を平らに整える作業のことで、傾斜や凹凸がない状態にすることが理想です。

しかし、整地がうまく行われていないと、低い場所に雨水がたまりやすくなり、結果として水たまりができてしまいます。

また、整地の際に勾配をつけていないと、雨水が自然に流れることができず、滞留してしまいます。庭全体にわずかな傾斜をつけて、雨水を排水先(雨水枡など)にもってくることで、排水をスムーズに行うことができます。

整地をきちんと行うことは、庭の水はけを良くするために欠かせない重要な作業です。

雨水の排水先がなかった!

最後に、庭に水たまりができる原因として、雨水の排水先が確保されていないことが挙げられます。庭の設計段階で排水経路が考慮されていない場合、雨が降ると水がたまりやすくなります。

特に、コンクリートの縁石やフェンスなどが庭の周囲にある場合、雨水が自然に外へ流れるのを妨げることがあります。

このような場合には、排水口や雨水桝の設置や暗渠排水(地中にパイプを埋める排水方法)などの対策が必要です。

排水先を設けることで、庭にたまった雨水を排出することができ、長期的な水はけの改善が期待できます。排水先の確保は、庭の水はけ問題を解決するために最も効果的な手段の一つです。

ちょっと待ってください。ここまでは「一般的な話」です。

ここまで基礎知識を解説しましたが、これらはあくまで「教科書通りの話」です。

実際には、「お庭の形状や広さ」「ご予算」「今後の使い道」など、お客様それぞれの条件によって、選ぶべき正解は全く別のものになります。

自分の庭の条件を無視して選んでしまうと、「せっかくやったのに、すぐ雑草だらけになった」という失敗につながりかねません。

ここから先は、「自分の庭の場合はどう判断すればいいのか?」 失敗しないための具体的な基準を解説します。

あなたの庭はどのパターンに当てはまるか? ぜひ続きを読んで確認してみてください。 👇

参考:もし「自分で判断するのは不安」という方は、【奈良県限定】失敗しない「プロの現地診断」をご覧ください >

防草シートを敷く前にやっておきたい水はけ対策

ここまで、庭に水たまりができる原因について解説してきましたが、実際にどのように排水対策をすればよいのか、まだはっきりしないかもしれません。また、防草シートは雑草対策に非常に有効ですが、シートを敷く前に適切な水はけ対策を行うことが重要です。

特に水はけが悪い庭の場合、防草シートを敷くだけでは効果が不十分で、事前の対策をしっかり行うことで初めて水たまりを防ぐことができます。

そこで次に、防草シートを敷く前に実施すべき具体的な水はけ対策を詳しく紹介していきます。

雨水桝を作って排水先を作る

水はけが悪い庭では、雨が降るたびに水がたまってしまい、水たまりが発生しやすくなりますよね。これにより、庭がぬかるんで使いづらくなるだけでなく、植物の根腐れや防草シートの劣化の原因になることもあります。

特に、水はけ対策をせずに防草シートを敷くと、シートの上に水がたまってしまい、逆効果になってしまう可能性があります。

このような問題が発生する原因の1つに、庭に雨水の排水先がなく、雨水が自然に流れていく場所が確保されていないことがよくあります。排水先がないという事は、雨水の逃げ場がないため、雨水は溜まり続けます。

そこで、解決策として、「雨水桝(うすいます)」の設置をするという方法があります。

雨水桝は、地下に設置して雨水を集め、効率よく排出するための設備です。

設置する際には、庭の傾斜を利用して雨水が自然に桝に集まるように整地すると効果的です。これにより、防草シートを敷いた後も水たまりが発生するリスクを大幅に減らし、長期的な水はけの改善が期待できます。

暗渠排水で水はけを劇的に改善!

水はけが悪い庭で、最も効果的な対策の一つが、暗渠排水を設置することです。

暗渠排水とは、地中に排水用のパイプ(暗渠パイプ・コルゲート暗渠管)を埋設し、地表に溜まった水を地下から排出する仕組みです。

これにより、地面の表面に水たまりができるのを防ぎ、水はけを劇的に改善することができます。特に、雨が降るたびに庭がぬかるむような状況では、暗渠排水の設置が非常に有効です。

暗渠排水を設置する際には、パイプを庭の傾斜に沿って埋めることで、自然に水が流れ出すようにするのがポイントです。

専門的な知識や工具が必要になるため、業者に依頼するのが一般的ですが、設置後の効果は非常に高く、長期的な水はけの問題を解消することができます。

暗渠排水ではなくても、U字溝を設置して排水する方法もあります。

真砂土やクラッシャーを5~10cm敷設してから防草シートを敷く。

他にも、防草シートを敷く前に、真砂土やクラッシャーなどの透水性の高い材料を5~10cm程度敷設することで、土壌の水はけを大幅に改善できます。

これらの材料は水をよく通し、シートの下に水が滞留するのを防ぎます。また、砂利と併用することで、さらに水の浸透が良くなり、土壌の硬化も防ぐことができます。

この層を作ることで、防草シートを敷いた後も効果的に水が地中に浸透するため、水たまりの発生を抑えることができます。

特に、粘土質の土壌やもともと水はけが悪い土地には、こうした透水性の高い層を追加することが非常に重要です。

また、防草シートの下に砂利や砂の層を作ることで、排水性を向上させることができます。 川砂を5~6cmほど敷き詰めて転圧するのも効果的です

整地時に勾配をつけて水の流れを作る

整地する際には、地面に適度な勾配をつけることで、自然な水の流れを作ることができます。傾斜をつけることで雨水の流れを作り、スムーズに排水されるようになります。

勾配の角度は大きすぎず、1〜2%程度(1メートルあたり1〜2センチの傾斜)が理想的です。

勾配を設けることで、庭全体が水たまりができにくくなり、水はけが劇的に改善します。この対策は、防草シートを敷く前の段階で行うことが重要です。

適切な傾斜をつけておくことで、シートの効果を最大限に引き出し、水たまりを防ぐことができます。

防草シート+砂利で水はけを改善するメリット・デメリット!

ここまで庭の水はけが悪くなる原因について話してきましたが、「じゃあ実際にどうすれば水たまりを防げるの?」と思っている方もいるでしょう。そんな方におすすめしたいのが、防草シートと砂利の組み合わせです。

この方法は、水はけの改善と雑草対策の両方に効果があるため、一石二鳥の対策として非常に有効です。

まず、防草シートを敷くことで、雨水がシートを通り抜けて地面にしみ込みやすくなります。そして、その上に砂利を敷くことで、砂利の隙間から水が自然に流れ込み、地中へと浸透しやすくなるのです。

この仕組みによって、水たまりができにくくなり、長い間水はけの良い状態をっていた庭でも、防草シートと砂利を組み合わせることで、驚くほど快適になるでしょう。

さらに、砂利を敷くことには他にもメリットがあります。砂利が防草シートの上にあることで、直射日光からシートを守り、紫外線による劣化を防いでくれます。

防草シートは日光にさらされると傷みやすいのですが、砂利をかぶせることでその影響を軽減し、シートの寿命を延ばすことができるのです。

また、砂利が庭の景観を整える役割も果たし、自然で美しい仕上がりを実現できます。おしゃれな玉砂利を使えば、庭の雰囲気がさらに引き立つことでしょう。

もちろん、砂利を敷くことで雑草の発生を抑える効果も期待できるため、庭の手入れがぐんと楽になります。雑草取りの手間が減るだけでなく、泥が跳ねる心配も少なくなるので、雨の日の庭仕事もストレスが減ります。

高齢の方でも、こうした対策を取ることで、庭をより安心して楽しむことができるようになるでしょう。砂利の下に防草シートを敷けば、もう水たまりの心配から解放されるはずです。

砂利以外で防草シートの上に乗せると良い物

防草シートを敷いた後、その上に何を乗せるかによって、庭の雰囲気やメンテナンスのしやすさが大きく変わります。

砂利を使うのが一般的ですが、それ以外にもさまざまな素材を利用することで、防草シートの保護や庭の美観向上が期待できます。

ここでは、砂利以外で防草シートの上に乗せると良い物を紹介します。それぞれの特徴を理解し、自分の庭に合った素材を選びましょう。

人工芝

人工芝は、防草シートの上に敷くことで手軽に美しい緑の庭を演出できる素材です。天然の芝生に比べて手入れがほとんど不要で、雑草の侵入も防ぎやすいため、手間をかけずに美しい庭を維持したい方におすすめです。

また、クッション性があるため、小さな子どもやペットがいる家庭でも安心して使用できます。

さらに、人工芝は水はけの面でもメリットがあります。高品質の人工芝は、裏面に透水性のある加工が施されており、防草シートと組み合わせることで雨水がスムーズに排出されます。

ただし、人工芝を敷く際にはしっかりと固定することが重要です。固定が甘いと、芝がずれて防草シートの劣化が早まることがあります。

また安価な人工芝はクッション性がなくすぐにヘタってきたり、パイルが抜けてくるので、長期的にフカフカで綺麗な状態を保ちたい方は高品質な人工芝を選ばれると良いでしょう。

ウッドチップ

ウッドチップは、自然な風合いを庭に取り入れたい方に最適な素材です。木材をチップ状に加工したもので、軽くて扱いやすく、庭全体に温かみを加えることができます。

防草シートの上に敷くことで雑草の発生を防ぎ、またウッドチップが水分を吸収するため、水たまりを軽減する効果も期待できます。

ウッドチップのもう一つの利点は、土壌の保湿性を高めることです。特に夏場など乾燥しやすい時期に敷くと、土壌の乾燥を防ぎ、植物の生育環境を良好に保てます。

ただし、ウッドチップは数年ごとに交換が必要な場合があるため、メンテナンスの手間を考慮した上で選びましょう。

また、歩行する箇所に敷くと、靴の裏にべったりくっついて他の通路を汚したり、玄関まで汚れてくるの、植え込みの中などおこなうとよいでしょう。

ロックガーデン

ロックガーデンとは、大小さまざまな石を使って庭をデザインする手法で、防草シートの上に石を配置することで独特の風景を演出できます。

特に和風庭園やモダンなデザインを好む方に適しており、石の配置次第で庭の印象を大きく変えることが可能です。防草シートと組み合わせることで、雑草の発生を防ぎつつ、独自のデザインを楽しめます。

ロックガーデンは、水はけを改善する効果もあります。石の隙間を通って水が自然に流れ、土壌にしみ込むため、水たまりができにくくなるのです。

また、石の重さが防草シートをしっかりと固定する役割も果たし、シートのズレや劣化を防ぎます。庭のデザイン性と機能性を両立させたい方には、ロックガーデンが最適な選択肢となるでしょう。

緑を取り入れたい人は「グランドカバー」がおすすめ

お庭に緑をたっぷりと取り入れたい方には、「グランドカバー」と防草シートを組み合わせる方法がおすすめです。この組み合わせにより、美しい緑の景観と雑草対策を同時に実現できるメリットがあります。

防草シートを敷くことで雑草の発生を抑え、防草シートに穴を空けてグランドカバー植物を植えることで、シートの上の地面を鮮やかな緑で覆うことができます。

これにより、庭全体が均一な緑色に彩られ、自然で美しい見た目が長持ちします。クラピアやダイカンドラ(ディコンドラ)などの人気のグランドカバー植物は、成長が早く、広範囲にわたって緑を広げてくれるので、庭をすぐに美しくすることが可能です。

さらに、防草シートとグランドカバーの組み合わせは、手入れの手間を大幅に減らす効果もあります。防草シートが雑草の繁殖を抑え、グランドカバーが土壌を覆うことで、余計な雑草の生えるスペースが少なくなり、庭のメンテナンスがより簡単になります。

緑を取り入れつつ、手軽に庭の美観を保ちたい方には、この組み合わせが最適です。

固まる土

防草シートが全ての場所で最適とは限らないから、他の方法を探している方も多いのではないでしょうか。

例えば、防草シートを敷くのが難しい場所や、見た目の仕上がりにこだわりたいケース、また、設置やメンテナンスの手間を減らしたい場合には、別の対策を検討する必要があります。

そこでおすすめなのが、「水で固まる土」です。この商品は防草シート以外の有効な選択肢としておすすめです。

この固まる土は、水を加えることで硬化し、地面を覆って雑草の発生を抑制します。特に割れやすく欠けやすい特性があるため、頻繁に人が歩かない植木の根元周辺などでの使用が適しています。

植木の周辺に水で固まる土を撒くことで、植物の根元をしっかりカバーし、雑草の侵入を防ぐことができます。

例えば、高木や低木の根元に敷き詰めることで、植木の健康を守りながら雑草対策を行えるため、庭全体の手入れがぐっと楽になるでしょう。防草シート以外の方法を検討している方は、この「水で固まる土」をぜひ試してみてください。

DIYでもできる。防草シートの敷き方のコツ

ここまで、防草シートのメリットや水はけ対策についてお話ししてきましたが、いざDIYで防草シートを敷くとなると、「本当に自分でうまくできるのか?」と不安になる方もいるかもしれません。

実際、防草シートの効果を最大限に発揮させるためには、敷き方にいくつかのコツがあります。正しい手順で準備をすることで、シートが長持ちし、雑草の発生をしっかり防ぐことができるのです。

そこで、ここからはDIYでも簡単にできる防草シートの敷き方のポイントを解説していきます。まず、防草シートを敷く前に行うべき重要なステップとして「除草剤を撒く」作業から始めましょう。

防草シートを敷く前に除草剤を撒く

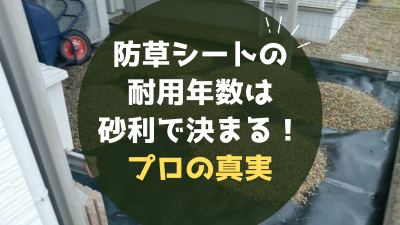

まず、防草シートを敷く前に除草剤を撒くことで、シート敷設後の雑草の発生を防ぐことができます。

雑草は根がしっかり残っていると再び生えてくる可能性があるため、事前に除草剤を使って雑草を枯らしておくと効果的です。特に、土壌処理型の除草剤(粒剤タイプ)を使用すると、土中に薬剤が浸透して雑草の種子の発芽も抑制することができます。

このステップを踏むことで、防草シートを敷いた後の雑草対策がより確実になり、手入れの手間を大幅に軽減できます。除草剤を撒いた後は、雑草がしっかり枯れるのを待ってから次の作業に進むことが大切です。

雑草を根や種ごと徹底的に除去する

除草剤で雑草を枯らした後は、残っている雑草を根ごと取り除きましょう。防草シートを敷いたとしても、根が残っているとその隙間から再び雑草が生えてくる可能性があります。そのため、手で引き抜いたり、根が深い雑草は専用の除草道具を使って取り除くことが大切です。

また、表面だけでなく、土の中に潜んでいる雑草の種や根も取り除いておくと、シート敷設後の再発芽を防ぐことができます。徹底的な除去作業を行うことで、防草シートの効果が最大限に発揮され、長期間雑草が生えない状態を維持することが可能です。

防草シートを隙間なく敷き詰める(雨の日に敷くのは避けよう)

防草シートを敷く際は、シート同士の隙間ができないようにしっかりと敷き詰めることが大切です。隙間があると、そこから雑草が生えてきたり、雨水が溜まってシートの劣化を早めたりする原因になります。

重ね幅を10〜20cm程度取って敷くことで、隙間なく敷き詰めることができます。

また、雨の日や雨上がりに防草シートを敷くのは避けた方が良いです。雨が降っていると地面がぬかるんで作業がしにくく、シートがしっかりと固定できないため、敷設が甘くなりがちです。

天気が良い日に作業を行い、しっかりとシートを固定することで、長期間にわたって効果を発揮させることができます。

⚠️ 注意:この方法が「あなたの庭」に合うとは限りません

ここまで一般的な方法や原因・選び方などを解説してきましたが、ここに書いてある方法が、あなたのお庭にとってはむしろ逆効果(悪手)になるケースもあります。

間違った方法を選んでしまい、数年後にやり直すことになるケースは後を絶ちません。

そこで「自分の庭の場合はどう判断すればいいのか?」 気になる方は、こちらの「【奈良県限定】現地確認による診断」のページを確認してみてください。

奈良県限定!