おしゃれな庭の雑草対策をしたいけれど、毎年春になると生えてくる雑草にうんざりしている…。共働きや子育てで忙しい毎日の中、週末の貴重な時間を草むしりに費やすのはもう嫌だ、と感じている方は多いのではないでしょうか。

せっかく手に入れた一戸建ての庭だから、見た目もきれいにしたい。でも、ただ砂利を敷いたりコンクリートで固めたりするだけでは、殺風景になってしまいそうで気が進まない。

そんな思いからインターネットで情報を集めても、「DIYで簡単!」という手軽な情報と、「プロに頼むと高そう…」という漠然とした不安の間で、結局どうすればいいのか分からなくなってしまいますよね。

安易な対策で失敗して、結局やり直しになって余計な費用がかかるのは絶対に避けたいものです。

そこでこの記事では、造園業に20年以上携わってきたプロの視点から、おしゃれな庭の雑草対策で後悔しないための具体的な方法と、ご自身の状況に合わせた最適な選び方を徹底的に解説します。

この記事を読むと以下のことがわかります:

- 多くの人がやりがちな雑草対策の失敗例とその原因

- 5年後、10年後も後悔しないための庭づくりの成功原則

- DIYとプロの施工、それぞれの方法のメリット・デメリットと費用相場

- ご自身の状況に合わせて「DIYでやるべきか、業者に頼むべきか」の判断基準

- プロが考える、長期的な満足度が最も高い雑草対策の組み合わせ

西原 智(西原造園 代表)

奈良県で庭リフォーム・外構工事を行う現役職人

奈良県を中心に庭リフォーム・外構工事を行う西原造園代表。

職人歴20年以上、奈良県内での施工実績は500件以上。

これまで「雑草管理が限界になった庭」「人工芝を選んだ庭」「生垣をフェンスに変えた庭」など、奈良県特有の土壌・気候・生活背景を踏まえた庭の悩みを数多く解決してきた。

本記事で紹介している内容は、実際の施工現場で判断し、改善してきた事例・経験に基づくものであり、カタログや机上の知識ではなく「現場で結果が出た方法」のみを解説している。

全国紙「ガーデン&エクステリア」掲載歴あり。父は一級造園技能士、母は一級造園施工管理技士。地域に根ざし、「あとで後悔しない庭づくり」を第一に考えることを信条としている。

庭のおしゃれな雑草対策9選|DIY・費用・デザインを徹底比較

まずは具体的なおしゃれな雑草対策の方法について見ていきましょう。どの方法がご自身の庭に合っているか、きっと判断しやすくなるはずです。

このセクションでは、DIYで挑戦しやすいものから、プロの技術が必要な本格的な施工まで、代表的な8つの方法をピックアップしました。それぞれのメリット・デメリット、費用の目安、そしてプロからのワンポイントアドバイスを交えながら、一つひとつ丁寧に解説していきます。

| 対策方法 | 費用目安 | 耐久性 | DIY難易度 | デザイン性 | 掃除のしやすさ |

|---|---|---|---|---|---|

| 防草シート+砂利 | 1万円~3万円/本 | 5~10年 | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ |

| 防草シート+人工芝 | 10万~20万円 | 7~10年 | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |

| レンガ・敷石 | 10万~25万円 | 10年以上 | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★☆☆ |

| タイルデッキ | 20万~40万円 | 15年以上 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |

| インターロッキング | 15万~30万円 | 15年以上 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ |

| コンクリート | 10万~20万円 | 20年以上 | ★★★★★ | ★★☆☆☆ | ★★★★★ |

| グランドカバー | 3万~8万円 | 3年以上 | ★☆☆☆☆ | ★★★★☆ | ★☆☆☆☆ |

| コンクリート平板 | 15万~30万円 | 15年以上 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |

① 防草シート+化粧砂利|DIYでできる庭の砂利雑草対策

これは、DIYで雑草対策を考える方にとって最も現実的で、かつ効果の高い方法の一つです。

失敗例でお話ししたように、ただ砂利を敷くだけでは不十分ですが、質の良い防草シートを正しく敷いた上に化粧砂利を敷くことで、雑草を長期間しっかりと抑制できます。共働きで忙しいご家庭でも、週末を利用して少しずつ進められるのが魅力ですね。

化粧砂利は、白、ピンク、グレーなど色が豊富で、洋風・和風問わずどんなデザインの庭にも合わせやすいのが特徴です。

角が丸いタイプを選べば、小さなお子様がいる庭でも安心。庭の砂利雑草対策は、比較的コストを抑えながら、手軽におしゃれな雰囲気を演出できる優れた方法です。

ただし、注意点もあります。先述の通り、落ち葉の掃除がしにくいこと、そして年月が経つと砂利が土に沈んで量が減ってくるため、補充が必要になることです。

また、防草シートの隙間や端から雑草が生えてくる可能性はゼロではありません。プロからのアドバイスとしては、シートの重ね幅を10cm以上とり、壁際などは専用の接着剤でしっかりと固定すること。この一手間で、効果の持続性が大きく変わってきます。

② 人工芝|草の生えない庭をローメンテナンスで実現

「一年中、青々としたきれいな芝生の庭に憧れるけど、手入れはしたくない…」そんな方に最適なのが人工芝です。特に、小さなお子様やペットがいて、安全に遊べるスペースを確保したいご家庭からのご要望が非常に多いですね。

草の生えない庭を手軽に実現でき、泥で汚れる心配もないため、洗濯物が増えることもありません。

最近の人工芝は本当によくできていて、見た目も手触りも天然芝と見分けがつかないほどリアルです。

もちろん、水やりや芝刈り、肥料やりといった面倒なメンテナンスは一切不要。初期費用はかかりますが、その後の手間を考えれば、コストパフォーマンスは非常に高いと言えるでしょう。

ただし、DIYで施工する場合は下地作りが肝心です。地面がデコボコだと、人工芝のつなぎ目が目立ったり、水たまりができたりする原因になります。

下地を平らにしっかりと転圧し、水はけを確保した上で、質の良い防草シートを敷くことが、美しい仕上がりを長持ちさせる秘訣です。夏の暑い日には表面が高温になるため、日よけを設置するなどの工夫も考えておくと良いでしょう。

③ レンガ・敷石|おしゃれな庭づくりと雑草防止を両立

温かみのある雰囲気と、自分だけのデザインを作れる楽しさで人気なのが、レンガや敷石を使った雑草対策です。

玄関アプローチや花壇の周りなど、庭の一部をおしゃれに演出しながら、しっかりと雑草も抑えたいという場合に最適です。おしゃれな庭づくりと雑草防止を同時に叶えられる、創造性の高い方法と言えますね。

レンガや敷石は、並べ方次第で様々な表情を見せてくれます。直線的にきっちり並べればモダンな印象に、曲線を描くようにランダムに配置すればナチュラルで優しい雰囲気になります。DIYで少しずつ自分のペースで庭づくりを楽しみたい、という方にはぴったりの素材です。

ただし、美しく仕上げるには下地作りが重要です。地面を平らにし、砂を敷いて高さを調整しながら一つひとつ並べていく作業は、意外と根気がいります。

また、目地(めじ)を砂で埋めるだけだと、そこから雑草が生えてくる可能性があります。長期間きれいに保ちたい場合は、防草シートを敷いた上に砂を敷き、目地には固まるタイプの目地材を使うのがプロの施工方法です。これにより、石のガタつきも防げ、雑草の発生も最小限に抑えられます。

④ タイルデッキ|庭の雑草防止とリビングの延長空間を作る

リビングの窓から段差なく庭に出られるタイルデッキは、雑草対策とおしゃれな空間づくりを最高レベルで両立する方法です。

庭の雑草防止はもちろんのこと、**室内と庭を一体的につなぐ「もう一つのリビング」**として、暮らしの可能性を大きく広げてくれます。

タイルは磁器製なので、汚れがつきにくく、水でサッと洗い流せるのが大きなメリット。BBQを楽しんだ後の油汚れも、デッキブラシでこすれば簡単に落とせます。

木製のウッドデッキのように腐ったり、ささくれたりする心配もなく、塗り替えなどのメンテナンスも不要です。共働きで忙しいご家庭や、とにかく手入れを楽にしたいという方には、これ以上ない選択肢かもしれません。

施工はプロの領域になりますが、その価値は十分にあります。下地はコンクリートでしっかりと作り、タイルの種類も豊富なので、建物の外壁や雰囲気に合わせて自由に選べます。

注意点としては、夏場は表面が熱くなることと、雨の日に滑りやすいタイルもあること。屋外用の滑りにくい表面加工がされたタイルを選ぶことが、安全に使うための重要なポイントです。

⑤ インターロッキング|デザイン性の高い舗装で雑草対策

インターロッキングとは、コンクリートでできた様々な形や色のブロックを、噛み合わせるようにして敷き詰める舗装方法です。

駐車スペースや玄関アプローチでよく使われますが、庭全体の雑草対策としても非常に優れています。デザイン性の高い舗装で雑草対策をしたい、という方には特におすすめです。

ブロックの組み合わせ次第で、レンガ風の温かみのあるデザインから、石畳のようなモダンなパターンまで、多彩な表現が可能です。

また、透水性の高いブロックを選べば、水たまりができにくく、雨の日も快適です。コンクリートと違って、一部分が破損してもそのブロックだけを交換できるため、メンテナンス性にも優れています。

施工には専門的な技術が必要です。地面を掘り下げ、砕石を敷いて転圧し、砂で平らな下地を作るという工程は、仕上がりの美しさと耐久性に直結します。

DIYで行うのは非常に難易度が高いでしょう。プロに依頼すれば、費用はかかりますが、ブロックがガタつくことなく、長年にわたって美しい景観を保つことができます。デザインにこだわりたいけれど、コンクリートの無機質さは避けたい、という方に最適な方法です。

⑥ コンクリート|最強の雑草対策とデザインのコツ

「とにかく雑草の手間から完全に解放されたい」という方にとって、コンクリートは最強の雑草対策と言えるでしょう。

一度施工すれば、雑草が生えてくる心配はほぼありません。掃除も簡単で、耐久性も抜群。特に、駐車スペースや物置の下、家の裏手など、普段あまり使わない場所の雑草対策には絶大な効果を発揮します。

しかし、失敗例でもお話しした通り、庭全体をコンクリートで覆ってしまうと、夏の照り返しや殺風景な見た目が問題になりがちです。

そこでプロが提案するのが、**「デザイン性を高める工夫」**です。例えば、表面を洗い出して砂利を見せる「洗い出し仕上げ」にしたり、刷毛で模様をつける「刷毛引き仕上げ」にしたりするだけで、表情が豊かになります。

また、すべてをコンクリートにするのではなく、レンガやタイルで縁取りをしたり、植栽スペースを設けたりすることで、無機質な印象を和らげ、おしゃれな庭に仕上げることができます。

コンクリートは使い方次第で、機能性とデザイン性を両立できる優れた素材です。その特性を理解し、上手に取り入れることがポイントになります。

⑦ グランドカバー|植物で雑草を生えなくする方法

「雑草は嫌だけど、土や緑がなくなるのは寂しい」という、ガーデニング好きの方に人気なのが、グランドカバープランツを使った雑草対策です。

これは、地面を覆うように密に広がる性質を持つ植物を植えることで、他の雑草が生えるスペースをなくしてしまうという方法です。植物で雑草を生えなくする方法なので、庭の景観を損なわず、自然な雰囲気で雑草を抑制できます。

代表的なものには、クローバーやヒメイワダレソウ、タイムなどがあります。春には可愛らしい花を咲かせる種類も多く、季節の移ろいを楽しめるのも魅力です。

除草剤を使いたくない、小さなお子様やペットがいるご家庭にも安心して選んでいただけます。

ただし、グランドカバーが地面を完全に覆うまでには時間がかかり、その間は雑草取りが必要です。また、植物なので、種類によっては手入れが必要なものや、繁殖力が強すぎて管理が大変になるものもあります。

植える場所の日当たりや水はけ、そしてご自身のライフスタイルに合った植物を選ぶことが成功の鍵です。例えば、踏みつけに強い種類、日陰でも育つ種類など、特性をよく理解してから導入を検討しましょう。

⑧ ロックガーデン|石を使って除草する

近年、おしゃれな庭として人気が高まっているのがロックガーデンです。これは、ゴツゴツとした自然石や砂利、乾燥に強い多肉植物などを組み合わせて、乾燥地帯のような景観を作り出すスタイルです。見た目のインパクトはもちろん、石を使って除草するという点で、雑草対策としても非常に効果的です。

ロックガーデンの基本は、地面に防草シートを敷き、その上に大小さまざまな石や砂利を配置すること。土が露出する面積が少ないため、雑草が生えにくく、水やりの手間もほとんどかかりません。

モダンな建物にも、ナチュラルな雰囲気の家にもマッチし、個性的な庭を演出できます。

ただし、デザインのセンスが問われるスタイルでもあります。ただ石を置くだけでは、工事現場のようになってしまいかねません。

石の大きさや形、色合いのバランス、そして高低差を意識して配置することが、おしゃれに見せるための重要なポイントです。また、大きな石は重量があるため、DIYで運ぶのは大変です。

デザインに自信がない場合や、ダイナミックな景観を作りたい場合は、プロに相談することをおすすめします。

⑨ コンクリート平板|おしゃれな庭の素材の代表格

コンクリート平板は、正方形や長方形のコンクリート製の板で、これを敷き詰めることで雑草対策を行います。タイルよりも厚みがあって丈夫なため、人が歩くアプローチや駐車スペースにも使用できます。

おしゃれな庭の素材の代表格として、様々なデザインの製品が販売されており、選択肢が豊富なのも魅力です。

表面のデザインも、シンプルなものから、天然石風、木目調など多岐にわたります。複数の色やサイズを組み合わせることで、オリジナルのパターンを作ることも可能です。

タイルデッキほどの高級感は必要ないけれど、砂利や固まる土よりもしっかりとした舗装がしたい、という場合に最適な選択肢と言えるでしょう。

施工は、インターロッキングと同様に下地作りが重要です。地面を平らにし、砕石と砂でしっかりと基礎を作る必要があります。

DIYも不可能ではありませんが、一枚一枚の水平を取りながらきれいに並べるのは、かなりの技術と根気が必要です。

平板の間に隙間ができると、そこから雑草が生えたり、板がガタついたりする原因になるため、長期的な美観と安全性を考えるなら、プロに任せるのが安心です。

庭づくりで後悔しないために。プロが語る雑草対策のよくある失敗例

一戸建ての庭を手に入れた方が最初に直面する課題が、雑草対策です。手軽に始められる方法もたくさんありますが、実はその多くに「落とし穴」が潜んでいます。

私の現場でも、「一度自分でやってみたけれど、うまくいかなくて…」というご相談を本当によくお受けします。

このセクションでは、まずプロの視点から、多くの方がやってしまいがちな雑草対策の失敗例とその原因を具体的にお話しします。なぜその方法が長期的に見てうまくいかないのかを知ることが、後悔しない庭づくりの第一歩です。

失敗例1:砂利を敷いただけ…結局、庭の雑草は生えてくる

「とりあえず砂利を敷けば雑草は生えないだろう」と考えていませんか?これは、雑草対策で最もよくある失敗の一つです。特に、共働きで忙しく、手軽に済ませたいと考えるご家庭の庭でよく見られるケースですが、残念ながら砂利を敷くだけでは、1年も経たずに隙間から雑草が顔を出してしまいます。

原因はいくつかあります。まず、砂利の下の土がむき出しのままだと、風で運ばれてきた種子が砂利の隙間で発芽してしまいます。

また、歩いているうちに砂利が土にめり込み、層が薄くなって効果がなくなったり、落ち葉が積もって土の代わりになり、そこから雑草が生えてくることも少なくありません。

私の現場経験から言えるのは、砂利を敷くなら、その下の「下地処理」が9割だということです。整地して地面を固め、質の良い防草シートを正しく敷く。

この手間を省いてしまうと、結局は砂利の間から生える雑草を抜くという、余計な手間が増えるだけになってしまいます。おしゃれな庭の雑草対策の第一歩は、見えない部分にあることを覚えておいてください。

次は、その下地処理で使う「防草シート」選びの失敗についてお話しします。

失敗例2:安い防草シートを選んだら1年でビリビリに

砂利や人工芝の下に敷く防草シートは、雑草対策の要です。しかし、「どうせ見えなくなるから」とホームセンターで安価なシートを選んでしまい、後悔するケースが後を絶ちません。

予算を抑えたいという気持ちは痛いほどわかりますが、質の悪い防草シートは、早ければ1年で紫外線によって劣化し、パリパリになって破れてしまいます。

特に、織り目が見えるような安価な「織布(しょくふ)」タイプのシートは、耐久性が低く、スギナやチガヤのような先の尖った強い雑草はいとも簡単に突き破ってきます。

そうなると、せっかく敷いた砂利や人工芝を一度すべて剥がして、シートを敷き直すという大変な作業が必要になり、結果的に倍以上の費用と手間がかかってしまうのです。

私たちプロが使うのは、繊維がランダムに絡み合った高密度の「不織布(ふしょくふ)」タイプの防草シートです。価格は少し高くなりますが、耐久年数は10年以上と長く、強い雑草の突き抜けにも耐えられます。

雑草対策は、初期費用だけでなく長期的な視点で考えることが重要です。見えない部分だからこそ、しっかりとした製品を選ぶことが、失敗しないための秘訣と言えるでしょう。

続いて、雑草対策としては強力ですが、別の後悔を生みやすいコンクリートについて見ていきましょう。

失敗例3:コンクリートにしたら夏は暑く、見た目も寂しい

「もう絶対に雑草を生やしたくない!」という強い思いから、庭の大部分をコンクリートで固めてしまう方がいらっしゃいます。確かに、雑草対策としての効果は絶大です。しかし、施工後に「こんなはずじゃなかった…」と後悔する声を現場で聞くのも、このコンクリートです。

最も多い後悔が、夏の強烈な照り返しです。コンクリートは熱を溜め込みやすく、日中は表面温度が60℃以上になることもあります。

その熱が夜まで残るため、リビングの窓を開けても熱風しか入ってこず、エアコンの効きも悪くなってしまいます。小さなお子様やペットがいるご家庭では、火傷の危険もあって気軽に庭に出られません。

また、庭一面が灰色のコンクリートだと、どうしても無機質で殺風景な印象になりがちです。「おしゃれな庭」を目指していたはずが、まるで倉庫のようになってしまった、というご相談も少なくありません。一度固めてしまうと、撤去するには高額な費用がかかります。雑草をなくすことだけを考えた対策は、庭で過ごす豊かさまで失ってしまう危険があるのです。

次は、DIYで人気の「固まる土」の落とし穴についてです。

失敗例4:DIYで固まる土を敷いたらひび割れ・水たまりが…

「水をかけるだけで固まる」という手軽さから、DIYで雑草対策を考える方に人気の「固まる土」。しかし、この素材はプロの視点から見ると、実は非常に施工が難しく、失敗しやすい材料の一つです。

私の元にも、「自分でやってみたけど、すぐにひび割れができて、そこから雑草が生えてきた」というご相談がよく寄せられます。

失敗の主な原因は、下地の転圧不足と、施工時の厚み不足です。地面がしっかりと固められていない上に薄く敷いてしまうと、人の歩く重みや雨水の影響で簡単にひびが入ってしまいます。

また、水の配合量を間違えたり、均一に混ぜられていなかったりすると、固まり方にムラができて強度が著しく低下します。

さらに、水はけが悪い場所に施工すると、表面に水たまりができてしまい、そこからコケやカビが発生して見た目が悪くなることも。

結局、数年でやり直しになるケースがほとんどです。手軽そうに見えて、実は専門的な知識と技術が求められるのが固まる土。安易なDIYは、かえって高くつく可能性があることを知っておいてください。

最後に、手軽さゆえに試したくなる、絶対に避けるべき方法についてお話しします。

【絶対NG】塩や熱湯はダメ!簡単だけどリスクの高い雑草対策

インターネット上では、「塩をまけば草は生えない」「熱湯をかければ枯れる」といった情報を見かけることがあります。確かに手軽で、一時的な効果はあるかもしれません。

しかし、造園のプロとして、これらの方法は絶対にやめていただきたいと強くお伝えします。簡単さの裏には、取り返しのつかない大きなリスクが潜んでいるからです。

塩をまくと、土壌の塩分濃度が上がり、雑草だけでなく、大切に育てている植木や芝生、さらには隣家の植物まで枯らしてしまう**「塩害」**を引き起こします。

土壌が一度汚染されると、元に戻すのは非常に困難です。また、塩分は金属を錆びさせ、建物の基礎であるコンクリートの鉄筋を腐食させる危険性すらあります。

熱湯も、地表の葉を枯らすことはできますが、雑草の強い根まで完全に殺すことはできません。すぐにまた生えてきて、結局はいたちごっこになります。

なにより、大量の熱湯を運ぶのは火傷の危険が伴い、特に小さなお子様やペットがいるご家庭では絶対に避けるべきです。目先の簡単さにとらわれず、庭と暮らしに長期的なダメージを与えない、正しい雑草対策を選びましょう。

ちょっと待ってください。ここまでは「一般的な話」です。

ここまで基礎知識を解説しましたが、これらはあくまで「教科書通りの話」です。

実際には、「お庭の形状や広さ」「ご予算」「今後の使い道」など、お客様それぞれの条件によって、選ぶべき正解は全く別のものになります。

自分の庭の条件を無視して選んでしまうと、「せっかくやったのに、すぐ雑草だらけになった」という失敗につながりかねません。

ここから先は、「自分の庭の場合はどう判断すればいいのか?」 失敗しないための具体的な基準を解説します。

あなたの庭はどのパターンに当てはまるか? ぜひ続きを読んで確認してみてください。 👇

参考:もし「自分で判断するのは不安」という方は、【奈良県限定】失敗しない「プロの現地診断」をご覧ください >

失敗しない!おしゃれな庭の雑草対策を実現する6つの成功原則

庭の雑草対策で後悔しないためには、具体的な方法を知る前に、まず「考え方の軸」を持つことが何よりも重要です。これまで多くのご家庭の庭づくりに携わってきた経験から、成功する庭には共通する「原則」があることに気づきました。

このセクションでは、素材や方法を選ぶ前に知っておくべき、おしゃれで機能的な庭を実現するための6つの成功原則を解説します。この原則を理解すれば、数ある選択肢の中から、ご自身の家庭に本当に合った雑草対策を見つけられるはずです。

5年後、10年後を見据えた「ライフスタイル」に合わせる

雑草対策を考えるとき、つい「今、楽になること」だけを考えてしまいがちですが、本当に大切なのは**「5年後、10年後の暮らしにその庭が合っているか?」**という視点です。庭は、家族の成長やライフスタイルの変化と共に、その役割を変えていくものだからです。

例えば、今は小さなお子様が走り回れるようにと人工芝を選んだとします。それは素晴らしい選択です。

しかし、10年後、お子様が成長して庭で遊ばなくなったらどうでしょう?その時、ご夫婦でガーデニングを楽しみたい、あるいはペットを飼いたいと考えるかもしれません。そうなると、人工芝の一部を花壇に変えたり、ウッドデッキを設置したりしたくなる可能性があります。

私の現場では、必ず「将来、このお庭をどのように使いたいですか?」とお聞きします。将来の可変性を残しておくことも、重要な雑草対策の一つです。

コンクリートで完全に固めてしまうと後からの変更は大変ですが、砂利やレンガ、タイルなどであれば、比較的リフォームしやすい。今の便利さだけでなく、未来の楽しみも想像しながら計画することが、長く愛せる庭づくりの秘訣です。

デザインは「シンプル&調和」を意識する

おしゃれな庭の雑草対策を目指すとき、つい色々な素材を使いたくなったり、複雑なデザインにしたくなったりすることがあります。しかし、私の経験上、本当に美しく、飽きがこない庭は、驚くほどシンプルです。デザインで最も大切なのは「シンプル&調和」という考え方です。

まず、使う素材の色は3色以内に絞ることをお勧めします。例えば、建物の外壁の色、サッシの色、そしてもう1色、アクセントになる色を選ぶ。

これだけで、庭全体に統一感が生まれます。たくさんの色を使うと、どうしてもごちゃごちゃした印象になり、落ち着かない空間になってしまいます。

また、素材の「調和」も重要です。例えば、モダンで直線的なデザインの建物に、洋風の可愛らしいレンガを合わせると、どこかちぐはぐな印象になりますよね。

建物の雰囲気、周りの景観との調和を考えることで、庭だけが浮いてしまうのを防げます。主役はあくまで家と、そこで暮らすご家族です。庭は、その暮らしを引き立てるための舞台装置。この視点を持つと、自然とシンプルで美しいデザインにたどり着くはずです。

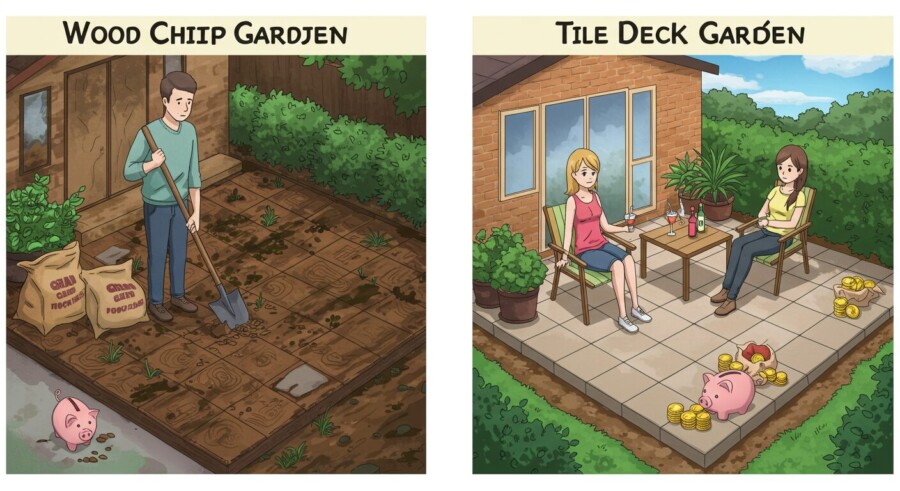

初期費用だけでなく「長期的な手入れコスト」も考慮する

雑草対策を考える際、多くの方がまず気にするのが「初期費用」です。もちろん、予算内で収めることは非常に重要です。しかし、私がいつもお客様にお伝えするのは、「初期費用」と同じくらい「長期的な手入れコスト」を重視してください、ということです。

例えば、初期費用が最も安い方法の一つに「ウッドチップ」があります。見た目もナチュラルでおしゃれですが、数年で土に還ってしまい、カビやシロアリの原因になることも。

結局、数年おきに入れ替えが必要になり、そのたびに費用と手間がかかります。一方で、タイルデッキやコンクリートは初期費用こそ高くなりますが、一度施工すれば10年以上、ほとんど手入れなしで綺麗な状態を保てます。

どちらが良い悪いという話ではありません。大切なのは、「トータルでいくらかかるのか?」という視点を持つことです。

共働きで忙しく、今後の手入れに時間をかけたくないご家庭であれば、初期費用をかけてでもローメンテナンスな方法を選ぶ方が、結果的に満足度は高くなります。ご自身の予算と、これから庭の手入れにどれだけ時間と労力をかけられるかを天秤にかけ、最適な選択をすることが後悔しないための鍵です。

「水はけ」と「日当たり」は対策前に必ずチェック

これはプロとして絶対に譲れないポイントなのですが、どんな雑草対策を行うにしても、必ず事前にその場所の「水はけ」と「日当たり」を確認してください。この2つを見落としたまま施工すると、後々大きなトラブルに繋がる可能性があるからです。

例えば、水はけの悪い場所に、水を通しにくい「固まる土」を施工したらどうなるでしょうか。雨が降るたびに表面に水たまりができ、ぬかるんで歩けなくなったり、コケが生えて滑りやすくなったりします。

タイルやコンクリートを施工する場合も同様で、地面に適切な勾配をつけて排水経路を確保しないと、建物の方へ水が流れて基礎を傷める原因にもなりかねません。

日当たりも重要です。日陰になりやすい場所は、湿気がこもりやすく、砂利やウッドチップを敷くとカビやコケが発生しやすくなります。

逆に、植物で雑草を抑える「グランドカバー」を植える場合は、その植物が好む日照条件(日向向きか、日陰に強いか)を理解していないと、うまく育たずに枯れてしまいます。

見た目やデザインだけでなく、その土地が持つ自然の性質を理解し、それに逆らわない計画を立てることが、失敗しない庭づくりの大原則です。

「掃除のしやすさ」が見落としがちな重要ポイント

雑草対策が完了すると、草むしりからは解放されます。しかし、そこで見落としがちなのが**「日々の掃除のしやすさ」**です。特に、庭の近くに大きな木があるご家庭では、秋になると大量の落ち葉が積もります。

この掃除の手間を考えておかないと、「草むしりから解放されたけど、今度は落ち葉掃除が大変…」ということになりかねません。

例えば、ゴツゴツした大きめの砂利(砕石)を敷いた場合、落ち葉が石の隙間に入り込んでしまい、ホウキで掃いてもなかなか取れません。

結局、手で一つひとつ拾うことになってしまいます。ウッドチップやバークチップも同様です。

一方で、表面がフラットなタイルやコンクリート、インターロッキングであれば、ホウキでサッと掃くだけで簡単に綺麗になります。人工芝も、落ち葉程度であればブロワー(送風機)で吹き飛ばせます。

雑草対策は、草むしりという「特定の悩み」を解決するだけでなく、庭全体の「管理のしやすさ」を向上させるチャンスです。ご自身の家の周りの環境をよく観察し、落ち葉や砂埃など、雑草以外の掃除のことも考えて素材を選ぶと、完成後の満足度が格段に上がりますよ。

庭の雑草対策はDIY?業者?迷ったときの判断基準と費用比較

おしゃれな庭の雑草対策には様々な方法があることがお分かりいただけたかと思います。

ここで次に皆さんが悩むのが、「これって自分でできるの?それともプロに頼むべき?」という問題ではないでしょうか。

DIYにはコストを抑えられる魅力があり、業者に頼めば確実な仕上がりが期待できます。

このセクションでは、ご自身の状況に合わせて後悔のない選択ができるよう、DIYと業者依頼、それぞれのメリット・デメリットと、どちらを選ぶべきかの具体的な判断基準を、プロの視点から詳しく解説します。

| 比較項目 | DIYでやる場合 | プロ(業者)に依頼する場合 |

|---|---|---|

| 費用 | ◎ 安い(材料費のみ) | △ 高い(工事費・経費) |

| 仕上がりの質 | △ 技術や経験に左右される | ◎ 専門技術で美しく高耐久 |

| 手間・時間 | × 非常に掛かる | ◎ 全て任せられる |

| 専門的な提案 | × なし(自己判断) | ◎ 土地やライフスタイルに合った提案 |

| 失敗のリスク | ▲ 高い(やり直しで高コストも) | ◎ 低い(保証がある場合も) |

| おすすめな人 | コスト最優先の方、庭いじりが好きな方、簡単な作業の場合 | 確実性を求める方、時間がない方、高品質な仕上がりを望む方 |

こんな場合はDIYがおすすめ!自分でやるメリットと注意点

DIYで雑草対策を行う最大のメリットは、やはり費用を抑えられること、そして自分のペースで作業を進められることです。

特に、防草シートと砂利を敷く、あるいはレンガを並べる程度の作業であれば、体力と時間は必要ですが、専門的な工具がなくても挑戦できます。

予算に限りがある若いご夫婦や、週末に庭いじりを楽しみたいという方には、DIYは素晴らしい選択肢になるでしょう。

自分で試行錯誤しながら庭を完成させていく過程は、何物にも代えがたい喜びと愛着を生みます。ホームセンターで素材を選んだり、デザインを考えたりする時間も楽しいものですよね。

ただし、注意点もあります。それは**「下地処理」の重要性です。地面の整地や転圧が不十分だと、仕上がりがデコボコになったり、数年でガタつきが出たりします。

また、人工芝やコンクリート平板のような、広い面積で水平を保つ必要がある作業は、DIYでは難易度が格段に上がります。

私の経験上、「見えない部分の手間を惜しまないこと」そして「自分のスキルで無理なくできる範囲を見極めること」**が、DIYを成功させるための最も重要なコツです。

プロに任せるべきケースとは?庭のリフォームで得られる3つの大きなメリット

一方で、「DIYに挑戦する時間も自信もない」「長期的に見て、絶対に失敗したくない」という方には、専門業者への依頼をおすすめします。

特に、庭の傾斜が急で水はけに問題がある場合や、コンクリート、タイルデッキのような専門技術が必要な施工は、プロに任せるべきケースと言えるでしょう。

業者に依頼するメリットは、単に「楽ができる」だけではありません。庭のリフォームでプロの手に頼ることで、主に3つの大きな価値が得られます。

一つ目は、圧倒的な仕上がりの美しさと耐久性です。長年の経験で培われた技術で、見た目が美しいのはもちろん、10年以上長持ちする頑丈な施工を実現します。

二つ目は、専門家ならではの提案力。お客様のライフスタイルや土地の特性を読み解き、自分では思いつかなかったような最適なプランを提案してくれます。

そして三つ目が、時間と安全の確保です。重い材料の運搬や慣れない作業による怪我のリスクがなく、貴重な休日を他のことに使えます。これらは、費用以上の価値があるのではないでしょうか。

【費用比較】DIYと業者依頼、長期的に見てお得なのはどっち?

費用について考えるとき、多くの方は初期費用、つまり「材料費」と「工事費」に目が行きがちです。しかし、本当に大切なのは**「ライフサイクルコスト」**、つまり初期費用に加えて、将来のメンテナンスややり直しにかかる費用まで含めたトータルコストで考えることです。

例えば、6畳ほどの広さの庭に防草シートと砂利を敷く場合を考えてみましょう。DIYなら材料費だけで済むので、初期費用は5万円程度かもしれません。

一方、業者に依頼すれば、人件費や諸経費が加わり、10万円から15万円ほどかかるでしょう。この時点では、DIYの方が圧倒的に安く見えます。

しかし、もしDIYの下地処理が甘く、3年後にシートが破れて雑草だらけになり、結局プロにやり直しを依頼したらどうなるでしょうか。

砂利を一度撤去し、再度下地から作り直す費用は、最初から業者に頼むよりも高くなってしまう可能性があります。

つまり、初期費用で5万円節約したつもりが、長期的には10万円以上の損をしてしまう、ということも十分にあり得るのです。どちらが本当にお得か、ぜひ長期的な視点で判断してみてください。

【プロの結論】最強の雑草対策とは?長期的な満足度で選ぶおすすめの方法

これまで様々な雑草対策の方法と、DIY・業者依頼の判断基準についてお話ししてきました。たくさんの選択肢がある中で、「結局、プロの目から見て一番良い方法は何なの?」と疑問に思われる方もいらっしゃるでしょう。もちろん、ご予算やライフスタイルによって最適な答えは変わります。

しかし、私が20年以上、2000件以上の現場を見てきた経験から、「長期的な満足度」という観点でお客様に最も喜ばれている「最強の組み合わせ」というものが確かに存在します。このセクションでは、私の経験に基づいたプロとしての結論をお話しします。

デザイン性・耐久性・コストを両立するなら「防草シート+砂利or人工芝」

もし、「ある程度のコストは抑えたいけれど、見た目のおしゃれさと雑草抑制効果を高いレベルで両立させたい」と考えるなら、現時点で最もバランスの取れた方法は「高品質な防草シート+化粧砂利 or 人工芝」の組み合わせです。これは、多くのご家庭にとって現実的かつ満足度の高い選択肢と言えるでしょう。

この方法の鍵は、「防草シートの質を絶対に妥協しないこと」です。プロ仕様の高耐久な不織布シートを正しく施工すれば、10年以上にわたって雑草の悩みから解放されます。

その上で、化粧砂利を選べばローコストでおしゃれな雰囲気に、人工芝を選べばお子様やペットが喜ぶ緑の空間にと、ご自身の好みに合わせて仕上げを選ぶことができます。

DIYでも挑戦可能ですが、仕上がりの美しさと耐久性を最大限に引き出すなら、やはりプロに任せるのがおすすめです。

特に、地面の整地・転圧という下地作りは、効果の持続性に直結する最も重要な工程です。見える部分(砂利や人工芝)は自分でやっても、見えない部分(下地と防草シート)だけはプロに頼む、というハイブリッドな方法も賢い選択かもしれません。

長期的に最強の雑草対策は「コンクリート」

もし、「初期費用がかかってもいいから、とにかくメンテナンスの手間をゼロに近づけたい」「この先20年、30年、雑草のことは一切考えたくない」という究極のローメンテナンスを求めるのであれば、最強の雑草対策は、やはり「コンクリート」です。

これは、耐久性、防草効果、掃除のしやすさ、その全てにおいて他の方法を圧倒しています。

失敗例でお話ししたように、ただ無機質に固めるだけでは後悔の原因になります。

しかし、デザイン性を工夫すれば、コンクリートは非常に優れた素材に変わります。

例えば、タイルやレンガと組み合わせたり、スリット(溝)を入れてそこに化粧砂利やグランドカバーを植えたりするだけで、見た目は劇的におしゃれになります。

特に、ご高齢になり、今後の庭の手入れに不安を感じている方や、家の裏手や通路など、普段あまり使わないスペースを完全に管理フリーにしたいというご要望には、コンクリートが最適解となるケースが非常に多いです。

一度施工すれば、その後の人生で雑草に悩まされることはほぼなくなります。将来の安心を買う、という意味で、これほど強力な投資はないと私は考えています。

【施工事例】庭のリフォームで実現したおしゃれな雑草対策

言葉や写真で方法を説明するよりも、実際に庭が生まれ変わった様子を見ていただくのが一番分かりやすいかもしれません。

ここでは、私たち西原造園が奈良県内でお手伝いさせていただいたお客様の中から、雑草対策をきっかけにお庭をおしゃれにリフォームした3つの事例をご紹介します。

「うちの庭と似ているかも」と感じるケースがあれば、ぜひ参考にしてみてください。お客様がどんなことにお悩みで、プロの技術でどのように解決したのか、具体的なストーリーをお届けします。

事例1: 花壇の雑草対策!おしゃれにしてガーデニングが楽しくなったお庭

「お花を育てるのは大好きなんだけど、しゃがんで雑草を抜くのがだんだん辛くなってきて…」。これは、長年お庭の手入れでお世話になっている、大和郡山市のT様からいただいた切実なご相談でした。

T様のように、ガーデニングは楽しみたいけれど、体力的な問題で雑草管理が大きな負担になっているという方は、実は非常に多くいらっしゃいます。

この事例のポイントは、単に雑草をなくすだけでなく、「どうすれば、これからも楽にガーデニングを楽しんでいただけるか」という視点で設計したことです。そこで私たちがご提案したのは、枕木を使った「レイズドベッド(立ち上げ花壇)」でした。

花壇に高さを出すことで、T様は枕木に腰掛けながら、楽な姿勢で花の手入れができるようになります。さらに、花壇の土の下にはもちろんプロ仕様の防草シートを敷設。

これにより、植えたい植物のエリア以外からは雑草が生えてこなくなり、日々の管理は格段に楽になります。また、地面には土や砂の付着が少ない「白川石」を敷き詰めることで、防草効果をさらに高め、花壇の花々がより一層引き立つ、すっきりと美しい景観を作り出しました。

施工後、花壇にたくさんの花が素敵に植えられているのを見た時、T様の笑顔が本当に嬉しかったです。花壇の雑草対策は、少しの工夫で「辛い作業」を「楽しい趣味」の時間に変えることができるのです。

事例2:狭いお庭の雑草対策!化粧砂利と防草シートでおしゃれを演出!

「裏庭が狭くて、毎年雑草だらけ。自分で防草シートを敷いても効果がなくて…」。これは、共働きで庭の手入れに時間が取れない、大和高田市のA様が抱えていたお悩みです。

狭い庭は、一見すると管理が楽そうに思えますが、実際には日当たりが悪く湿気がこもりやすかったり、作業スペースがなくて手入れがしにくかったりと、特有の難しさがあります。

A様邸の課題は、雑草だけでなく、経年劣化したウッドデッキや、無秩序に増えてしまった植木にもありました。そこで私たちは、まず傷んだウッドデッキや不要な植木を撤去し、お庭を一度リセットすることから始めました。

そして、地面を整地した上でプロ仕様の防草シート「ザバーン」を敷設。その上に、上品な風合いの「信楽砂利」を敷き詰め、庭を横切る形でコンクリート製の擬木で通路を作りました。

これにより、狭いお庭の雑草対策が完了しただけでなく、歩きやすさとデザイン性も向上。さらに、レンガで囲んだ新しい花壇には、手入れが簡単な宿根草を植栽し、ガーデニングの楽しみも残しました。

施工後、A様からは「雑草の悩みから解放され、玄関への出入りもスムーズになった。ため息をつく場所が、心安らぐ場所に変わりました」とのお言葉をいただきました。

狭い空間でも、適切な計画とプロの技術があれば、管理が楽でおしゃれな庭へと生まれ変わらせることができるのです。

事例3:庭に人工芝を敷いておしゃれに雑草対策

「庭はあるのに、雑草と虫がひどくて子どもを遊ばせられない…」。これは、元気いっぱいの男の子お二人がいらっしゃる、大和郡山市のH様が抱えていたお悩みでした。

共働きで忙しい中、公園に連れて行くのも大変。でも家の中で走り回られると家が傷んでしまう。 このジレンマは、子育て世代の多くの方が共感されるのではないでしょうか。

H様の一番のご要望は、「子どもたちが安全に、思いっきり走り回れる庭にしたい」ということ。そこで私たちがご提案したのが、庭に人工芝を敷いて、おしゃれでローメンテナンスな遊び場へとリフォームするプランでした。

まず、雑草を根こそぎ撤去し、地面が沈まないように専用の機械でしっかりと転圧。この時、水たまりができないように排水のための勾配を計算するのがプロの腕の見せ所です。

その上に高耐久な防草シートを敷き詰め、つなぎ目は専用テープで密閉。最後に、クッション性が高く、見た目もリアルな人工芝を丁寧に敷き詰めていきました。

完成したお庭を見るなり、お子様たちは大はしゃぎで走り回り、怪獣ごっこを始めたそうです。その姿を見て、H様も「家事をしながら外で遊ばせられるので本当に助かります。毎朝カーテンを開けるのが楽しみになりました」と、心から喜んでくださいました。

雑草対策が、単に手間をなくすだけでなく、お子様の健やかな成長と、ご家族の穏やかな日常を守ることに繋がった、私たちにとっても非常に印象深い事例です。

⚠️ 注意:この方法が「あなたの庭」に合うとは限りません

ここまで一般的な方法や原因・選び方などを解説してきましたが、ここに書いてある方法が、あなたのお庭にとってはむしろ逆効果(悪手)になるケースもあります。

間違った方法を選んでしまい、数年後にやり直すことになるケースは後を絶ちません。

そこで「自分の庭の場合はどう判断すればいいのか?」 気になる方は、こちらの「【奈良県限定】現地確認による診断」のページを確認してみてください。

奈良県限定!

まとめ

今回は、プロの視点から、おしゃれな庭の雑草対策で失敗しないための考え方と具体的な方法について、詳しく解説してきました。

多くの人がやってしまいがちな失敗例から、後悔しないための6つの成功原則、そしてDIYからプロの施工まで、様々な方法のメリット・デメリットがお分かりいただけたかと思います。

大切なのは、「今の見た目」や「初期費用」だけで判断しないことです。ご自身のライフスタイル、5年後・10年後の暮らしを想像しながら、長期的な視点で最適な方法を選ぶことが、心から満足できる庭づくりに繋がります。

この記事が、あなたの庭づくりにおける「信頼できる判断の物差し」となり、雑草の悩みから解放され、心豊かな時間を過ごすための一助となれば、これほど嬉しいことはありません。