庭の砂利で後悔していませんか?「雑草対策が楽になる」「費用が安い」といった理由で選ばれがちな砂利敷きですが、実際に暮らしてみると「こんなはずじゃなかった…」という声を現場で本当によくお聞きします。

新築の外構で安易に砂利を選んでしまい、お子様が庭で遊べず、せっかくのスペースがデッドスペースになっているご家庭は少なくありません。

雑草は結局生えてくるし、落ち葉の掃除は絶望的に大変。駐車場に敷けばタイヤが滑ってストレスになり、夏は照り返しで家の中まで暑くなる…。

こうした日々の小さな不満が積み重なり、やがて大きな後悔へと変わってしまうのです。しかし、これらの失敗は、砂利の特性を正しく理解し、ご自身のライフスタイルに合った使い方を知っていれば、ほとんどが防げるものでもあります。

そこでこの記事では、20年以上、2000件以上の庭づくりに携わってきたプロの視点から、砂利で後悔する本当の原因と、

この記事を読むと以下のことがわかります:

- 多くの人が砂利で後悔する9つの具体的な原因とプロの対策

- 砂利が持つ本当のメリットと、それを最大限に活かす方法

- 人工芝やコンクリートなど、砂利以外の選択肢との正しい比較

- 見た目と機能で失敗しない、後悔しないための砂利の種類と選び方

- DIYと業者依頼の費用相場と、どちらを選ぶべきかの判断基準

西原 智(西原造園 代表)

奈良県で庭リフォーム・外構工事を行う現役職人

奈良県を中心に庭リフォーム・外構工事を行う西原造園代表。

職人歴20年以上、奈良県内での施工実績は500件以上。

これまで「雑草管理が限界になった庭」「人工芝を選んだ庭」「生垣をフェンスに変えた庭」など、奈良県特有の土壌・気候・生活背景を踏まえた庭の悩みを数多く解決してきた。

本記事で紹介している内容は、実際の施工現場で判断し、改善してきた事例・経験に基づくものであり、カタログや机上の知識ではなく「現場で結果が出た方法」のみを解説している。

全国紙「ガーデン&エクステリア」掲載歴あり。父は一級造園技能士、母は一級造園施工管理技士。地域に根ざし、「あとで後悔しない庭づくり」を第一に考えることを信条としている。

なぜ?庭に砂利を敷いて後悔する9つの代表的な原因とプロの対策

新築の外構や手軽な雑草対策として人気の砂利敷きですが、「安易に選んで後悔した」というご相談は後を絶ちません。

ここでは、駐車場での使いにくさやお子様がいるご家庭での安全性、日々の掃除の手間といった、私たちが現場でよくお聞きする9つの代表的な後悔の原因を一つずつ掘り下げていきます。

なぜ多くの方が同じような失敗をしてしまうのか、その理由を正しく知ることが、後悔しない理想の庭づくりの第一歩になります。

①雑草が生えてきて後悔(原因は砂利の下)

「砂利を敷いたのに、結局また雑草が生えてきた…」これは、砂利で後悔する原因の圧倒的ナンバーワンです。多くの方が期待されるのですが、砂利単体では雑草を完全に防ぐことはできません。

というのも、砂利の下が土のままでは、土中に残っていた雑草の種や根が、いとも簡単に砂利を押しのけて生えてきてしまうからです。

さらに問題なのは、時間が経つにつれて状況が悪化することです。雨が降れば下の土が泥水となって砂利の隙間に浮かび上がり、人が歩けば重みで砂利が土にめり込んでいきます。

風で運ばれてきた土埃や落ち葉が砂利の上に溜まり、それが新たな土壌となって、飛来した雑草の種がそこから発芽してしまいます。

これらの原因を考えると、ただ土の上に砂利を敷くだけでは、いずれ雑草に悩まされるのは当然の結果と言えます。だからこそ私たちプロは、砂利を敷く前に必ず「防草シート」を敷設します。

このシートが、下からの雑草と上からの根付きの両方を防ぐための、最も重要な「防衛線」となるのです。安価で薄いシートではすぐに劣化して突き破られてしまいますから、長期的に効果を持続させるためには、高耐久なシートを選ぶことが欠かせません。

②落ち葉の掃除が大変で後悔

お庭にシンボルツリーなど木々があるご家庭で、砂利を敷いて後悔する最大の原因が、この落ち葉掃除の問題です。

特に秋口になると、毎日掃いても掃いても追いつかない落ち葉が、砂利の隙間に絡まってしまい、本当に掃除が大変なんですよね。

竹ぼうきで掃こうとすれば砂利ごと集めてしまいますし、逆にブロワー(送風機)を使えば、落ち葉と一緒に砂利まで吹き飛ばしてしまう始末です。

結局、熊手で丁寧にかき集めたり、ひどい場合は一枚一枚手で拾ったりするしかなくなり、せっかく雑草対策で楽をしようと思ったのに、かえって手間が増えてしまった…という本末転倒な状況に。

さらに、掃除しきれなかった落ち葉は、やがて腐葉土となり、新たな雑草の発生源になってしまいます。これでは、何のために砂利を敷いたのか分かりませんよね。

木の周りなど、落ち葉が集中する場所に砂利を敷くのは、正直なところあまりおすすめできません。日々のメンテナンスを考えると、落ち葉の多いエリアは避けるのが賢明な判断と言えるでしょう。

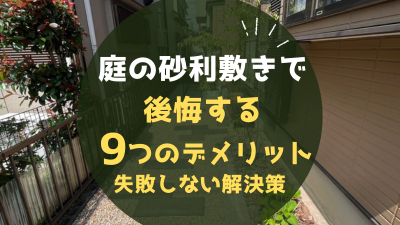

③歩きにくくて後悔

玄関アプローチや勝手口への通路に砂利を敷いて、「ヒールのある靴で歩くと踵が沈んで歩けない!」「高齢の親が来たときに、足元がおぼつかなくてヒヤヒヤした」という後悔も非常に多いです。

砂利は一つ一つの石が固定されていないため、どうしても地面が不安定になり、体重をかけると足が沈み込んでしまいます。特に、角が尖っている「砕石」は踏み心地も悪く、転倒のリスクも高まります。

また、ベビーカーや車椅子、キャリーケースなどを押して通るのは、ほぼ不可能と言っていいでしょう。自転車の出し入れも、タイヤが砂利に取られてしまいスムーズにいきません。

毎日通る場所にこうしたストレスがあると、だんだんその通路を使うこと自体が億劫になってしまいますよね。

そのため、人が歩く場所などはなるべく舗装材を使って舗装するようにした方が良いです。

舗装材とは例えば、御影石や乱形石、コンクリート製の平板、土間コンクリートや固まる土などです。こうした舗装材を使う事で、安定した歩行路を確保する事ができます。

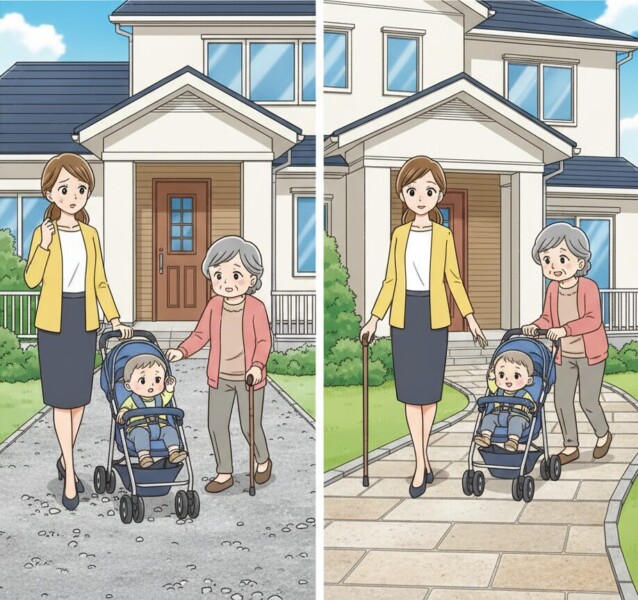

④駐車場でタイヤが滑って後悔

初期費用を抑える目的で駐車場を砂利敷きにして、日々の使い勝手に深刻な後悔を抱えている方は少なくありません。

例えば「車を発進させようとすると、タイヤが空転して砂利を掘ってしまう」「雨の日に轍(わだち)ができて、大きな水たまりになる」といったご相談は、本当によくあります。

車の重量がかかり、タイヤが回転することで、砂利は簡単にかき分けられてしまいます。

特に、ハンドルを切りながら発進する場所では、タイヤの下の砂利がなくなり、地面がむき出しになって窪みができてしまうことがよくあります。

この窪みに雨水が溜まったり、ぬかるんだりすると、最悪の場合スタック(動けなくなること)の問題も出てきます。また、タイヤで跳ね上げた砂利がボディに当たって傷がついたり、道路に砂利が散らばってご近所に気を使ったりと、精神的なストレスも大きいですよね。

毎日のように車を出し入れする駐車場に、ただ砂利を敷くだけ、というのはデメリットは思ったよりも大い事を理解しておいた方がよいでしょう。

もし採用するなら、轍の防止や砂利の散乱を防ぐ「砂利地盤安定材」という専用マットを下に敷くことが、もはや必須の対策と言えるでしょう。

⑤子供やペットが遊びにくくて後悔

「庭付き一戸建てを買ったからには、子供を思いっきり遊ばせてあげたい!」そんな夢を描いていたのに、外構費用を抑えるために敷いた砂利のせいで、庭が全く使えない空間になってしまった…これは、子育て世代のご家庭からお聞きする、最も悲しい後悔の一つです。

子供たちは庭で走り回ったり、寝転んだり、時には転んだりもします。しかし、硬くてゴツゴツした砂利の上では、そのすべてが怪我のリスクにつながります。

夏場にビニールプールを出したくても、尖った砂利で底に穴が開いてしまう心配がありますし、そもそも裸足で歩くと痛くて楽しめません。

小さなおもちゃが砂利の隙間に入り込んで、見つからなくなってしまうことも日常茶飯事です。これはペットにとっても同じで、ワンちゃんのデリケートな肉球を傷つけてしまう可能性もあります。

せっかくの庭が、家族にとって危険で使いにくい場所になってしまうのは、あまりにもったいないですよね。

お子様やペットが遊ぶことを一番に考えるなら、主庭のスペースに砂利を選ぶべきではありません。初期費用はかかりますが、人工芝や天然芝など、安全で快適に過ごせる素材を選ぶことをおすすめします。

⑥夏場に暑すぎて後悔

「夏の夕方、庭からのもわっとした熱気で、窓を開けられない」「ウッドデッキがまるでフライパンのように熱い」。その原因、もしかしたら庭に敷いた砂利かもしれません。

コンクリートほどではありませんが、石や砂利は太陽の熱を吸収し、その熱を溜め込みやすい性質があります。日中にたっぷりと熱を蓄えた砂利は、日が落ちてからも熱を放出し続けるため、庭全体の気温がなかなか下がりません。

この「ヒートアイランド現象」のような状態は、庭で過ごす時間を不快にするだけでなく、照り返しによって室内の温度を上昇させ、エアコンの効きを悪くする原因にもなります。

特に、色が濃い砂利や、建物の南側など日当たりの良い場所に敷いた場合は、その影響が顕著に現れます。せっかく庭で涼みたい夕涼みの時間帯に、熱気がこもっていては台無しですよね。

対策としては、定期的に打ち水をするといった方法がありますが、根本的な解決は難しいのが実情です。

熱を吸収しにくい白色系の砂利を選ぶ(例えば白玉砂利など)といいのでは?という話もよく耳にしますが、正直なところ私としては非推奨です。

というのは白玉砂利は太陽の光を反射して、目くらましのようにかなりまぶしくなるからです。特に南側だと太陽の光が良く当たるので気を付けた方がいいでしょう。

やはり、植物の蒸散作用で周囲の熱を下げてくれる芝生やグランドカバープランツの涼しさには敵いません。

⑦砂利が散らばって後悔

「駐車場から道路に砂利がこぼれて、毎日ほうきで掃除している」「玄関のたたきが、子供の靴についてきた砂利でいつもジャリジャリ…」。

この砂利の散らばり問題は、地味ながらも日々の暮らしに確実にストレスを与える、厄介な後悔ポイントです。人や車が上を通るたびに、あるいは強い雨や風によって、砂利はその場から簡単に移動してしまいます。

特に、駐車場と道路の境目や、玄関アプローチの周辺は散らばりが起きやすい場所です。散らばった砂利は、見た目が悪いだけでなく、ご近所の迷惑になったり、歩行者が滑って転倒したりする危険もはらんでいます。

また、砂利が少なくなって下の防草シートがむき出しになってしまうと、紫外線によるシートの劣化を早めてしまい、雑草対策の効果を損なうことにもつながります。

この散らばりを防ぐために最も効果的なのは、砂利地盤安定剤を敷く事です。砂利地盤安定剤を敷くことで、砂利が安定剤の隙間に固定されて散らばりを抑えることができます。

とはいえ、地盤安定剤を利用しても、車でおでかけするときに、タイヤに砂利が絡んで毎回道路にパラっと落ちてしまう事もあるので、駐車場はなるべくコンクリートで舗装した方が賢明です。

⑧年々砂利が減って後悔

「敷いた当初はしっかり5cmくらいの厚みがあったのに、数年経ったら地面が見えるくらい薄くなってきた」。これも、砂利を敷いたお庭でよく見られる現象です。砂利が減ってしまう原因は、主に二つ考えられます

一つは、先ほどご説明した外部への「散らばり」。そしてもう一つが、地面の中への「沈み込み」です。

人が歩いたり、車が乗ったりすることで、砂利に上から圧力がかかります。すると、砂利が下の柔らかい土の中へと、少しずつめり込んでいってしまうのです。

雨が降って地面がぬかるむと、この現象はさらに加速します。最初は気にならない程度の沈み込みでも、何年も繰り返されるうちに、全体の厚みが目に見えて減ってしまい、防草シートが露出したり、水はけが悪くなったりといった問題を引き起こします。

この沈み込みを防ぐ上でも、砂利の下に敷く防草シートは非常に重要な役割を果たします。

シートが一枚挟まることで、砂利が直接土にめり込むのを防ぐ緩衝材になってくれるのです。また、最初に敷く時点で厚みをケチらず、しっかりと規定量(5cm厚が目安)を確保しておくことが、後々の補充の手間と費用を抑えるコツです。

⑨見た目が殺風景で後悔

「雑草対策はできたけれど、庭全体がなんだか工事現場みたいで殺風景…」。機能性を重視して砂利を選んだ結果、デザイン面で後悔してしまうケースも少なくありません。

特に、外構業者さんから安価な選択肢として提案されがちなグレーの「砕石」は、どうしても無機質で冷たい印象を与えてしまいます。

庭全体をこの砕石だけで覆ってしまうと、メリハリがなく、のっぺりとした味気ない空間になりがちです。

砂利は、それ自体が主役になるというよりは、建物や植栽を引き立てるための背景、つまり名脇役のような存在です。

その選び方や使い方を間違えると、せっかくの我が家の外観や、大切に育てている植物の魅力を半減させてしまうことにもなりかねません。おしゃれな庭を目指すなら、「ただ敷くだけ」という発想から一歩進める必要があります。

殺風景な印象を避けるコツは、素材を効果的に組み合わせること。例えば、人が歩く場所は枕木やレンガ、植栽の根元はウッドチップ、そして建物の周りなど機能性重視の場所だけ砂利にする、といったゾーニングが有効です。

また、白玉砂利や那智黒石、あるいは赤やピンク系の化粧砂利など、色や形にこだわって選ぶだけで、庭の印象は劇的に変わりますよ。

後悔だけじゃない!プロが語る庭に砂利を敷く5つのメリット

ここまで砂利敷の後悔する理由とデメリットを詳しく解説してきましたが、もちろん後悔する点ばかりではありません。むしろ、砂利の特性を正しく理解し、ご自宅の環境や目的に合わせて適切に活用すれば、他の素材にはない多くのメリットを享受できます。

ここでは、コスト面から防犯、メンテナンスに至るまで、プロの視点から見た砂利の5つの大きなメリットを具体的にご紹介します。

メリット1:費用が安く、DIYも可能

砂利が持つ最大の魅力は、なんといっても低コストで導入できる点です。コンクリート打設やタイル貼り、人工芝の敷設といった他の外構工事と比べると、材料費も施工費も格段に安く抑えられます。

専門的な技術や大掛かりな工具もあまり必要ないため、DIYに挑戦してさらに費用を節約することも可能です。予算が限られている場合でも、手軽に庭の景観を整えられるのは大きな利点ですよね。

メリット2:踏むと音が鳴り防犯対策になる

次に、意外と知られていないのが高い防犯効果です。砂利の上を歩くと「ジャリジャリ」という独特の大きな音が出ますよね。

この音は、静かに侵入したい者にとっては発見されるリスクが高まるため、非常に嫌がられます。特にガラスなどを原料にした「防犯砂利」は、76.5dB以上の音が出るように設計されており、これは掃除機の音やセミの鳴き声に匹敵する音量です。

侵入されやすい窓の下や建物の裏手にピンポイントで敷くだけで、手軽に防犯対策を強化できます。

メリット3:雑草対策の手間を大幅に削減できる

もちろん、雑草対策の手間を大幅に削減できる点も見逃せません。

これは、先ほども解説した通り、高品質な防-草シートと組み合わせて正しく施工することが大前提ですが、太陽光を完全に遮断することで、しつこい雑草の発生そのものを抑制できます。

草むしりにかけていた時間と労力から解放されるのは、共働きで忙しいご家庭や、体力的に作業が辛くなってきた方にとって、何よりのメリットではないでしょうか。

メリット4:水はけが改善され、泥はねも防げる

また、水はけの良さも砂利の優れた特性です。雨が降っても水が砂利の隙間を通って速やかに地中へ浸透するため、水たまりやぬかるみができにくくなります。

これにより、雨上がりに庭を歩いても靴が汚れにくく、建物への泥はねも防ぐことができます。近年増えているゲリラ豪雨の際にも、排水を助けてくれるという側面もあります。

メリット5:デザインの自由度が高く、将来の変更も容易

最後に、デザインの自由度と将来の可変性の高さも魅力です。砂利は色、形、大きさ、質感が非常に豊富で、和風からモダン、ナチュラルガーデンまで、どんなテイストの庭にも合わせることが可能です。

そして、コンクリートのように一度固めてしまうと元に戻せないものとは違い、将来「ここに家庭菜園を作りたい」「花壇を増設したい」と思った時でも、砂利を移動させるだけで比較的簡単にレイアウトを変更できます。

ライフスタイルの変化に対応しやすい柔軟性は、長く住まう家にとって重要なポイントです。

【写真で見る】砂利を使ったおしゃれな外構施工事例

ここまで砂利のメリット・デメリットを解説してきましたが、実際の現場でどのように活用され、お庭がどう生まれ変わるのか、具体的な事例を見ていただくのが一番分かりやすいですよね。

今回は、奈良県大和高田市にお住まいのA様邸の事例をご紹介します。 ご夫婦共働きでお忙しく、「狭くて管理しづらい、雑草だらけの庭」に長年頭を悩ませておられました。

【施工前:Before】 施工前のA様邸の裏庭は、まさに雑草との戦いの場でした。 ご自身で防草シートや防犯砂利を敷いて対策されたものの効果は薄く、毎年雑草が生い茂る状態。

さらには、ウッドデッキも経年劣化で腐食が進み、見た目にも安全面でも問題を抱えていました。 玄関前の小庭も植木や鉢植えが無秩序に置かれ、毎日の出入りがしにくく、帰宅するたびにため息が出るような状況だったそうです。

【ご提案と施工:Our Proposal & Work】 そこで私たちがご提案したのが、「徹底した雑草対策」と「デザイン性・機能性の両立」です。

まず、裏庭の劣化したウッドデッキや不要な植木を重機で丁寧に撤去・整地。 そして、プロ仕様の高耐久防草シート「ザバーン240g」を隙間なく敷き詰め、その上に上品な風合いの「信楽砂利」を敷設しました。

歩きやすさとデザイン性を両立させるため、庭を横切る形でコンクリート製の擬木で通路も確保しています。

ちなみに、この信楽砂利は土が付着しているため、雨が降るとシートの上に土がわずかに溜まり、小さな雑草が生えることがあります。

しかし、根が地中に張れないため、まるで梱包材のプチプチを潰すかのように、するすると簡単に引き抜くことができ、かえってストレス解消になる、と仰るお客様も多いんですよ。

【完成後:After】 完成したお庭は、以前の面影がないほど、美しく機能的な空間に生まれ変わりました。 雑草に覆われていた裏庭は、信楽砂利と擬木の通路が美しい、洗練された空間になりました。

玄関前も、防草シートの上にウッドチップと栗石を配置し、植栽を整理したことで、毎日気持ちよく出入りできる、すっきりとおしゃれなエントランスに仕上がっています。

A様ご夫妻からは、「もう雑草のことで悩まなくてよくなったのが何より嬉しい。狭いと思っていた庭が、心から安らげるお気に入りの場所になりました」と、大変嬉しいお言葉をいただきました。

砂利のデメリットを解消する代替案との比較

これまで砂利で後悔しがちなポイントと、その対策について詳しくお話ししてきました。しかし、ご家庭の状況や庭に求めるものによっては、砂利以外の素材が最適な答えになることも当然あります。

例えば、お子様が安全に走り回れる、完全にフラットな空間が欲しい場合や、落ち葉一枚ない状態を楽に維持したい場合などです。

ここでは、砂利のデメリットを解消できる代表的な代替案を取り上げ、それぞれの特徴を比較していきます。

初期費用だけで選ぶと危険!代替案の注意点

最適な選択をするためには、初期費用だけでなく、「耐用年数」「メンテナンスの手間と費用」「再施工・撤去の難易度」といった長期的な視点を持つことが何よりも重要です 。

例えば、「固まる土」はDIYも可能で手軽に見えますが、製品によっては耐用年数が2~3年と非常に短く、ひび割れやコケの発生に悩まされることも少なくありません 。

また、人工芝はメンテナンスフリーのイメージが強いですが、8~10年の耐用年数が過ぎれば交換が必要になり、その際には高額な張替え費用が発生します 。

見た目や最初のコストだけで判断してしまうと、数年後に「こんなはずではなかった」という後悔につながりかねません。

以下の比較表は、各素材の特性を多角的に評価し、あなたのライフスタイルにとって本当にベストな選択は何か、賢明な意思決定をするための一助となるはずです 。

| 項目 | 砂利+防草シート | 土間コンクリート | 人工芝 | 固まる土 | ウッドチップ | インターロッキング |

| 初期費用/㎡ | 安(2,000~10,000円) | 高(8,000~15,000円) | 中~高(4,300~14,000円) | 安~中(5,000~12,000円) | 安(3,000~5,000円) | 高(10,000~15,000円) |

| 耐用年数 | 10年以上(シート品質による) | 15~30年以上 | 8~10年 | 2~10年(製品・環境差大) | 2~3年(土に還る) | 30年以上 |

| メンテナンス | 落ち葉掃除、砂利補充 | ほぼ不要(高圧洗浄) | ほぼ不要(ブラッシング) | コケ除去、ひび割れ補修 | 定期的な補充が必須 | 目地の雑草除去、部分補修 |

| デザイン性 | ◎(種類豊富) | △(無機質) | 〇(均一な緑) | 〇(自然な土の風合い) | 〇(温かみがある) | ◎(色・形状が多彩) |

| 安全性 | △(転倒リスク) | 〇(平滑だが硬い) | ◎(クッション性あり) | 〇(滑りにくいがコケ注意) | ◎(クッション性あり) | 〇(平滑だが目地あり) |

| 特記事項 | 防犯性、透水性高い。撤去・変更が容易。 | 耐久性最強。撤去困難。夏場高温。 | 子供の遊び場に最適。夏場高温。火気厳禁。 | DIY容易。耐久性に難あり、再施工が大変。 | 消臭効果、土壌改良効果。風で飛散、シロアリリスク懸念。 | 部分補修が容易。透水性あり。費用が高い。 |

代替案1 砂利+防草シート

この組み合わせは、砂利を使って雑草対策をする上での「基本にして最も効果的な方法」と言えます。多くの方が砂利だけで雑草が防げると誤解されていますが、重要なのは砂利の下にある防草シートの役割です。

まず地面を整地した後に防草シートを隙間なく敷き詰めることで、下から生えてくる雑草の成長を物理的に抑制します。

その上に砂利を敷くことで、今度は紫外線や風雨による防草シートの劣化を防ぎ、シートの寿命を大幅に延ばすことができるのです。この二段構えによって、雑草が生えにくく、かつ長持ちする状態を作ることができます。コストパフォーマンスの面でも非常に優れた、おすすめの方法です。

代替案2 土間コンクリート

お庭や駐車場の地面を恒久的に、かつ手間なく管理したい場合に最適な選択肢がコンクリートです。

最大のメリットは、その圧倒的な耐久性とメンテナンスフリーな点にあります。一度施工してしまえば、雑草の心配はほぼなくなり、平坦で硬い表面は歩行はもちろん、車の出し入れも非常にスムーズです。

砂利のように散らばる心配もないため、掃除も簡単です。

その反面、デメリットも明確です。まず、砂利に比べて初期費用が高額になります。また、コンクリート特有の無機質な見た目になり、自然な風合いを出すのは難しいです。

そして、夏場は太陽の熱を吸収・蓄積しやすく、強い照り返しで周囲の温度を上昇させる点も考慮が必要です。

代替案3 人工芝

「子供やペットが安全に遊べる、見た目も美しい庭が欲しい」というご要望を叶えるのが人工芝です。最大のメリットは、メンテナンスがほぼ不要でありながら、一年を通して美しい緑の景観を楽しめる点です。

天然芝のような水やりや芝刈りの手間は一切ありません。クッション性があり、お子様が遊ぶ場所として最適で、砂利のように散らばる心配もありません。

ただし、初期費用は砂利や他の選択肢と比較して高価になる傾向があります。また、夏場は直射日光によって表面が高温になりやすいというデメリットも存在します。

そして何より重要なのが、人工芝の下にも必ず防草シートを敷くことです。これを怠ると、つなぎ目や排水穴から雑草が生えてきてしまい、後々の処理が大変になります。

代替案4 固まる土

固まる土は、その名の通り水をかけると固まる特殊な土で、自然な風合いと雑草対策を両立させたい場合に適した素材です。

仕上がりは舗装材のようになるため非常に歩きやすく、砂利のように散らばることがないため、落ち葉などの掃除がしやすいのが大きなメリットです。

一方で、経年劣化が激しいという明確なデメリットがあります 。数年経つと表面にひび割れ(クラック)が入ることが多く、湿気の多い場所や日陰では苔が生えやすいです。

また、DIYでの施工も可能ですが、水の量が多すぎても少なすぎてもうまく固まらないなど、きれいに仕上げるには意外と技術が必要です。

代替案5 ウッドチップ

温かみのある自然な雰囲気を演出したい場合に適した選択肢がウッドチップです。

砂利の「硬くて危ない」という安全面のデメリットを解消できるのが最大の特長で、クッション性があるため、お子様が遊ぶスペースの地面に敷くには最適です。また、ヒノキや杉などのウッドチップには消臭効果も期待できます。

しかし、長期的な視点で見ると大きなデメリットがあります。それは耐用年数が2~3年と非常に短いことです。ウッドチップは有機物なので、時間とともに分解されて土に還っていきます。

そのため、美しい景観や一定の厚みを保つには、定期的な補充が必須となります。また、非常に軽いため強風で飛散しやすく、湿気が多い場所ではシロアリの発生リスクも懸念されるなど、メンテナンスフリーとは言えない点に注意が必要です。

代替案6 インターロッキング

インターロッキングは、コンクリート製のブロックを噛み合わせて敷き詰める舗装材で、デザイン性と機能性を高いレベルで両立させたい場合に最適です。

砂利の「歩きにくさ」「散らばり」「駐車場での轍」といった機能面のデメリットは完全に解消できます。色や形のバリエーションが非常に豊富で、アプローチや駐車場をおしゃれに演出できるのが魅力です。

最大のネックは、初期費用が1㎡あたり10,000円~15,000円と、他の選択肢に比べて高額になる点です。

また、ブロック自体の耐用年数は30年以上と非常に長いものの、数年経つとブロックの隙間(目地)から雑草が生えてくるため、その手入れは必要になります。

一方で、もし地面の下の配管工事などが必要になった場合でも、コンクリートと違って一部分だけを剥がして元に戻す「部分補修」が容易であるという、優れたメリットも持っています

【プロが選ぶ】代表的な砂利の種類一覧と後悔しない選び方

砂利を敷く、と一口に言っても、実はその種類は驚くほどたくさんあります。そして、この「砂利選び」こそが、後悔しない庭づくりの最後の、そして最も重要な関門と言っても過言ではありません。

せっかく高品質な防草シートを敷き、代替案とも比較して「よし、砂利にしよう!」と決めても、用途やデザインに合わない砂利を選んでしまっては、結局「歩きにくい」「見た目が悪い」といった後悔につながってしまいます。

実は、その「砂利選び」こそが、5年後、10年後に「これにして本当に良かった」と思えるかどうかの重要な分かれ道です。

そこでこの章では、数ある砂利の中から代表的なものを一覧でご紹介しながら、後悔しないために私たちプロが必ず確認する*「①用途」「②デザイン」「③安全性」という3つの選び方の軸に沿って、それぞれの特徴と最適な使い方を詳しく解説していきます。このポイントさえ押さえれば、あなたの庭にぴったりの砂利がきっと見つかりますよ。

| 砂利の種類 | 形状・色などの特徴 | 主な用途 | 歩きやすさ・安全性 | 相性の良いデザイン |

| 砕石 | 角が立っており、石同士が噛み合いやすい | 駐車場、通路 | △ (比較的歩きやすいが、角があるため転倒時は危ない) | (機能性重視) |

| 玉砂利 | 全体的に角が丸い形状 | 子供・ペットがいる庭 | △ (安全性が高い反面、足元が滑りやすく歩きにくい) | (汎用性が高い) |

| 防犯砂利 | (材質による) 踏むと大きな音が出る | 建物の裏手、窓の下など | × (歩行目的ではない) | (機能性重視) |

| 白玉砂利 | 清潔感のある白い丸石 | 庭のアクセント、花壇周り | △ (玉砂利のため歩きにくい) | 洋風、ナチュラル、モダン |

| 赤玉砂利 ピンク系砂利 | レンガ等と合う赤系・ピンク系の色 | 庭のアクセント、花壇周り | △ (玉砂利のため歩きにくい) | 洋風、ナチュラル |

| 那智黒石 | 高級感のあるしっとりとした黒い石 | 庭のアクセント、花壇周り | △ (種類によるが歩行には不向き) | 和風、モダン |

| 伊勢砂利 | “リゾート”を感じる錆びたような色合い | 庭のアクセント、花壇周り | △ (種類によるが歩行には不向き) | 和風 |

| 五色砂利 | 様々な色が混ざり、濡れると鮮やか | 庭のアクセント、花壇周り | △ (種類によるが歩行には不向き) | 和風 |

①用途に合わせて選ぶ

まず最初に考えるべきは、「その場所で何をするのか?」という用途です。砂利は種類によって特性が全く異なるため、場所の目的に合わないものを選ぶと、日々の生活で大きなストレスを感じることになります。

特に、駐車場や通路といった毎日使う場所での選択は慎重に行う必要があります。ここでは、場所ごとの最適な砂利の選び方を見ていきましょう。

最もシビアな選択が求められる駐車場では、選択肢として角が立って互いに噛み合う「砕石(さいせき)」がお勧めです 。車の重みに耐え、タイヤの動きで砂利が掘り返されたり散乱したりするのを防ぐには、この安定性が不可欠です 。

玄関までのアプローチや通路など、人が歩く場所には「歩きやすさ」が重要です 。

砕石の中でも粒が中くらいの大きさ(2cm~3cm、5号~6号)のものを選ぶと比較的歩きやすくなりますが 、より快適性とデザイン性を両立させるなら、以前にもお話しした平板を設置したり、砂利地盤安定材を使ったりするのがおすすめです 。

一方、植栽を引き立てたい花壇周りや庭のアクセントには、「デザイン性」を重視した「化粧砂利」を選びましょう 。清潔感のある白玉砂利や、華やかな五色砂利などを使うことで、庭の品格をぐっと高めることができます 。

また、建物の裏手や窓の下など、侵入経路が気になる場所には、踏むと大きな音が出る「防犯砂利」をピンポイントで敷くのが効果的です 。ただ、防犯砂利は年が経つと汚れが目立ったり踏むと粉砕されていくので注意が必要です。

②デザイン・色で選ぶ

砂利は、庭全体の印象を決定づける重要なデザイン要素です。建物の外観や、目指すお庭の雰囲気に合わせて色や質感を選ぶことで、空間はより一層魅力的になります。

せっかく砂利を敷くのですから、機能性だけでなく見た目にもこだわって、お気に入りの空間を作り上げたいですよね。ここでは代表的な庭のスタイルごとにおすすめの砂利をご紹介します。

落ち着いた和風庭園を目指すなら、伝統的に用いられてきた砂利がやはりしっくりきます。

墨色でしっとりとした高級感を演出する「那智黒石」、錆びたような色合いが”洋風のリゾート”を感じさせる「伊勢砂利」、様々な色が混じり合い深みを出す「五色砂利」などが代表的です 。これらの砂利は、静かで趣のある空間を作り出してくれます 。

レンガやウッドデッキを使った洋風・ナチュラルガーデンには、明るく華やかな印象の砂利がよく合います。清潔感があり庭全体を明るく見せてくれる「錆砂利(伊勢砂利)」や、レンガの色と相性の良い「赤玉砂利」、優しい雰囲気の「ピンク系の砂利」などは、植栽の緑をより一層引き立ててくれます 。

建物自体が主役のモダン・シンプルスタイルの庭では、砂利は引き算で考えましょう。白、黒、グレーといった単色の砂利を選び、色数を抑えることで、建物のデザインを邪魔することなく、クールで洗練された空間を演出できます 。主張しすぎない砂利を選ぶことが、建物と庭の一体感を高めるコツです 。

③家族構成(安全性)で選ぶ

最後に、そして最も大切にしていただきたいのが、ご家族の構成に合わせた「安全性」という視点です。

特にお子様や高齢のご家族、ペットがいるご家庭では、見た目やコスト以上に、庭で過ごす誰もが安全で快適であることを最優先に考える必要があります。ライフスタイルに合わない選択は、後悔に直結してしまいます。

小さな子供やペットがいるご家庭では、万が一の転倒に備えることが重要です 。もし砂利を使うのであれば、角が尖った砕石よりも、角が丸い「玉砂利」を選ぶことで、怪我のリスクを少しでも減らすことができます 。

ただし、玉砂利は歩きにくいというデメリットがあることは忘れないでください 。また、小さなお子様の誤飲を防ぐために、粒の大きさは20mm程度の中粒サイズを選ぶと良いでしょう 。

しかし、私たちが最も安全だと考えるのは、やはり遊ぶエリアは人工芝など別の素材にする事です 。

高齢の方がいるご家庭では、「歩行の安定性」が何よりも大切です 。砂利の上を歩くこと自体が足腰への負担や転倒のリスクになりかねません 。

そのため、砂利の種類を選ぶ以前の問題として、通路部分には必ず平板を設置するなど、バリアフリーへの配慮が不可欠です 。安心して庭を散策したり、毎日通ったりできる環境を整えることを第一に考えましょう 。

DIYで砂利を敷く費用とプロに頼む場合の料金相場

ここまで砂利の種類や選び方について解説してきましたが、やはり一番気になるのは「結局、いくらかかるのか?」という費用面ではないでしょうか。

砂利敷きは、ご自身で挑戦するDIYと、私たちのような専門業者に依頼する方法の2つがあります。ここでは、それぞれの費用相場を具体的に示しながら、単なる金額の比較だけでなく、その価格に何が含まれているのか、そして長期的に見てどちらが賢い選択なのかを判断するためのポイントを、プロの視点から詳しく解説します。

DIYの費用相場

DIYで砂利を敷く場合の費用は、1㎡あたり約2,000円~5,000円が相場です 。この費用には、砂利本体のほか、防草シートや固定ピンといった基本的な材料費が含まれています 。

もちろん、どのグレードの防草シートを選ぶかによって費用は大きく変動します 。また、スコップやレーキ、地面を固めるためのタンパーといった道具を持っていなければ、別途その購入費用も必要になります 。

DIYの最大の魅力は、なんといってもコストを抑えられる点です 。

しかし、注意しなければならないのは、仕上がりの質を左右する「整地」と「転圧」という下地処理です 。この作業が不十分だと、数年後に地面が凸凹になったり、水たまりができたりする原因になってしまいます 。

また、ホームセンターで砂利を購入し、それを運んで庭一面に均等に敷きならす作業は、想像されている以上の重労働です 。特に広い面積を施工する場合は、相当な時間と体力が必要になることを覚悟しておきましょう。

業者依頼の費用相場

私たちのような専門業者に依頼する場合の費用は、1㎡あたり約5,000円~10,000円が相場となります 。この価格には、材料費に加えて、整地、残土処分、そしてプロによる施工費(人件費)などが含まれています 。

費用に幅があるのは、施工面積の広さ、現在の地面の状態(雑草の量など)、使用する砂利や防草シートのグレード、重機が必要かどうかといった条件によって変動するためです 。

DIYとの価格差を見て「やっぱり高いな」と感じるかもしれません。しかし、その差額は単なる人件費ではないのです。

それは、プロによる適切な下地処理がもたらす「長期的な耐久性」、美しい仕上がりという「品質保証」、そして何より「大変な重労働からの解放」という、あなたの貴重な時間と労力に対する対価です 。

10年以上先まで見据えて、手のかからない美しい庭を維持したいと考えるなら、専門業者への依頼は非常に費用対効果の高い投資と言えるでしょう 。

庭の砂利で後悔したくないけど、どうすればいいか分からないい人へ

奈良県にお住いの方へ

あなたが奈良県にお住いの方であれば、次のような経験がないでしょうか?

「ネットで検索して色々情報を調べたけど、自分のお庭の場合、どの方法が適しているのか分らない…」

「調べすぎてどうすれば良いのか分からなくなって、考える事がだんだん面倒になってきた…」

そう思っていませんか?

そこで、造園・外構業者さんにお願いしようと考えてはいるけど、、、

「ネットの情報だけでその業者さんを信用していいのか不安だ…」

「ポータルサイトや一括見積りサイトや地元の業者さんのホームページを見たけど、業者さんの対応が悪かったら嫌だな…」

「結局、工事金額はいくらかかるの?」

そう思っていませんか?

これらが分からないと、いくらお庭の問題を解決したくても、不安感から二の足を踏んでしまっていて、ずっと困ったまま過ごさざるを得なくなってしまいますよね。

そこで、もしあなたが奈良県にお住いの方なら、私たち「西原造園の無料相談」がお役に立てるかもしれません。

毎月5名限定なので、今すぐ次のボタンをクリックして詳細を確認してみてください。

今月はあと5名

お問合せフォーム受付時間:24時間 年中無休

よくある質問(FAQ)

ここまで砂利のメリット・デメリットから費用相場まで、さまざまな角度から解説してきましたが、いざご自身の庭に導入するとなると、さらに細かな疑問が湧いてきますよね。

ここでは、私たちがお客様とのご相談の中や、実際の現場で本当によくいただく質問をピックアップし、Q&A形式で分かりやすくお答えしていきます。

固定資産税への影響や、将来不要になった際の処分方法など、事前に知っておくことで、より安心して計画を進めることができるはずです。

砂利を敷くと固定資産税は上がりますか?

いいえ、通常は上がりません 。庭に砂利を敷いたり、土間コンクリートを打設したりするだけでは、固定資産税の課税対象にはならないのが一般的です 。固定資産税の対象となるのは、地方税法で定められた「家屋」、つまり屋根と三方向以上の壁があり、土地に固定された建造物です 。例えば、基礎工事を伴う屋根付きのカーポートや物置を設置した場合は、家屋と認定されて課税対象となる可能性があります 。

不要になった砂利はどうやって処分すればいいですか?費用は?

多くの自治体では、砂利や土は「処理困難物」に指定されており、通常の家庭ごみとして収集していません 。そのため、処分する際は、自治体の許可を持つ一般廃棄物収集運搬業者や、不用品回収業者、私たちのような造園業者に依頼するのが一般的です 。費用相場は1kgあたり30円~40円程度で、これに運搬費などが加わります 。例えば、駐車場1台分(約15㎡)の砂利を処分する場合、総額で5万円以上かかることも珍しくありません 。

砂利の下の防草シートの寿命はどのくらいですか?交換は必要?

防草シートの寿命は、材質と品質によって大きく異なります 。ホームセンターなどで安価に手に入るポリプロピレン(PP)製のものは約1~5年 、私たちが標準的に使用する高耐久なポリエステル(PET)製のものは10年以上の寿命が期待できます 。寿命が尽きるとシートが劣化・破損し、そこから雑草が生えてくるため交換が必要になります 。しかし、交換作業は上に敷かれた大量の砂利を一度すべて撤去する必要があり、非常に大変です 。だからこそ、初期費用が多少高くても、長寿命の高耐久なシートを選ぶことを強く推奨します 。

猫の糞尿被害に遭いやすいと聞きましたが、対策はありますか?

はい、残念ながら猫は柔らかい砂地を好んでトイレにする習性があるため、砂利敷きの庭は格好の標的になり得ます 。対策としては、猫が嫌う柑橘系の香りや木酢液を成分とする市販の忌避剤を定期的に撒く方法や、超音波で猫を遠ざける装置の設置が考えられます 。また、猫が歩きにくいように、粒が大きく角が立っている砕石を選ぶというのも一定の効果が期待できます 。

庭に砂利を敷くデメリットは?

A. 砂利には多くのメリットがある一方、知っておくべきデメリットもいくつか存在します。代表的なものとしては、以下のような点が挙げられます。

- 掃除の手間: 砂利の隙間に落ち葉やゴミが入り込むと、ほうきではきれいに掃除しにくくなります。

- 歩きにくさ: ヒールのある靴やサンダルでは歩きにくく、ベビーカーや車椅子の通行も困難です。また、足元が不安定なため、お子様や高齢の方が転倒した場合に怪我をしやすいというリスクもあります。

- メンテナンス: 砂利は年月の経過とともに汚れたり、量が減ったりするため、景観を維持するためには定期的な補充や交換が必要になる場合があります。

- 雑草の発生: 防草シートを敷かずに砂利だけを敷いた場合、隙間から雑草が生えてくることがあります。

- 撤去費用: 将来的に庭をリフォームする際など、砂利が不要になった場合の撤去費用は、1㎡あたり1万円以上かかることもあり、敷設時よりも高額になる可能性があります。

庭に砂利と人工芝のどちらを敷いたほうがいいですか?

A. これは非常によくいただく質問ですが、「こちらが絶対におすすめです」という答えはありません。なぜなら、お客様のライフスタイルや庭に求めるものによって、最適な選択が変わってくるからです。判断のポイントは以下の通りです。

- 費用とアレンジの自由度を重視するなら砂利: 初期費用をできるだけ抑えたい場合や、将来的に庭のデザインを自分で変えたいと考えているなら、砂利が向いています。砂利は種類が豊富で、比較的安価に手に入ります。

- 管理の手間を減らし、安全性を重視するなら人工芝: 小さなお子様やペットが裸足で安全に遊べる空間を最優先に考えるなら、クッション性の高い人工芝がおすすめです。一年中緑の景観を維持でき、メンテナンスの手間がほとんどかからないのも大きな魅力です。ただし、高品質なものは砂利に比べて初期費用が高くなる傾向があります。また、樹脂でできているため、火気の使用には注意が必要です。

砂利とアスファルトどっちが安い?

一般的に、砂利敷きのほうが費用を抑えやすいです。砂利敷きは、大掛かりな工事や専門的な機械をあまり必要とせず、材料費が費用の大部分を占めるためです。

一方、アスファルト舗装は、砂利よりは高く、コンクリートよりは安価な舗装方法とされています。アスファルトは基本的に公共事業や大きな駐車場で使われることが多いため、取り扱っていない業者さんが大半です。

まとめ

庭の砂利敷きは、低コストで防犯や雑草対策ができる非常に有効な手段です 。一方で、この記事で詳しく解説してきたように、計画段階での知識が不足していると、「こんなはずではなかった」という後悔につながるケースが後を絶たないのも事実です 。

しかし、どうか悲観しないでください。これらの後悔のほとんどは、事前に正しい知識を持って対策することで、確実に回避することが可能です 。

重要なポイントをもう一度振り返ってみましょう。

- 雑草問題は、初期投資を惜しまず高耐久な防草シートを正しく施工することで、10年以上にわたる平穏を得られます 。

- 歩きにくさや駐車場の問題は、平板や砂利地盤安定材といった適切な資材を適材適所で組み合わせることで解決できます 。

- 安全性やデザイン性の問題は、庭全体を一つの素材で考えるのではなく、「ゾーニング」という考え方を取り入れ、目的に応じて素材を使い分けることで、機能と美観を両立できます 。

最終的に最も大切なのは、砂利のメリット・デメリット、そして人工芝やコンクリートといった代替案となる各素材の特性を深く理解することです 。

その上で、ご自身のライフスタイル、予算、そして「この庭でどんな暮らしをしたいか」という価値観に照らし合わせ、長期的な視点で最適な選択を行ってください 。この記事が、その賢明な意思決定の一助となれば、これほど嬉しいことはありません。