家の周りの雑草対策、本当に悩ましい問題ですよね「抜いても抜いても、すぐに生えてくる…」「庭の見た目が悪くて、ご近所の目も気になる…」「虫が増えるのも嫌だなぁ」そんなお悩みを抱えている方は、決して少なくありません。

多くの方が、とりあえずホームセンターで除草剤を買ってきて撒いてみたり、見様見真似で防草シートを敷いてみたりしますが、根本的な解決に至らず、結局また雑草が生えてきてしまう…という経験をお持ちではないでしょうか? 実は、雑草対策には場所や状況に応じた「適切な方法」があり、それを知らないまま対策をしても、時間とお金の無駄になってしまうことが多いのです。

「じゃあ、どうすればいいの?」と途方に暮れてしまうかもしれませんが、ご安心ください。正しい知識と手順さえ知っていれば、雑草の悩みから解放され、手入れの楽な美しいお庭を手に入れることは可能です。

大切なのは、ご自宅の状況(場所、広さ、日当たり、予算、かけられる手間など)を把握し、それに合った最適な対策方法を選ぶことです。

そこでこの記事では、家の周りの雑草対策として、庭の場所別に最適な防草・除草方法をご紹介していきます。

この記事を読むと以下のことがわかります:

- 家の周りの場所ごとに最適な雑草対策方法

- 防草シート・砂利・固まる土など各素材の選び方と適用場所

- DIYと業者依頼、それぞれのメリット・デメリット比較

- 雑草対策リフォームの成功事例と失敗しないためのコツ

西原 智(西原造園 代表)

奈良県で庭リフォーム・外構工事を行う現役職人

奈良県を中心に庭リフォーム・外構工事を行う西原造園代表。

西原造園は創業40年を超え、奈良県内での施工実績は2000件以上。googleの口コミ評価・星4.6を獲得。

これまで「雑草管理が限界になった庭」「人工芝を選んだ庭」「生垣をフェンスに変えた庭」など、個人宅の庭づくり・リフォーム工事を中心に奈良県特有の土壌・気候・生活背景を踏まえた庭の悩みを数多く解決してきた。

本記事で紹介している内容は、実際の施工現場で判断し、改善してきた事例・経験に基づくものであり、カタログや机上誌知識ではなく「現場で結果が出た方法」のみを解説している。

奈良新聞や全国紙「ガーデン&エクステリア」掲載歴あり。父は一級造園技能士、母は一級造園施工管理技士。地域に根ざし、「あとで後悔しない庭づくり」を第一に考えることを信条としている。

【場所別】家の周りの雑草対策|最適な防草・除草方法を徹底解説

まず最初に、場所別の家の周りの雑草対策についてお伝えしていこうと思います。

一口に「家の周り」と言っても、庭全体、玄関アプローチ、犬走り、駐車場、隣地との境界線など、場所によって日当たりや広さ、人の通行頻度、求められる景観は様々ですよね。

そのため、雑草対策も場所の特性に合わせて最適な方法を選ぶことが非常に重要になります。ここでは、一戸建てでよく見られる場所ごとに、どのような雑草対策が効果的か、現場の経験を踏まえて具体的に解説していきます。

ご自宅のどの場所の雑草にお困りか、考えながら読み進めてみてくださいね。

庭全体・広い庭の雑草対策

広い庭をお持ちの場合、その手入れの手間は相当なものですよね。

共働きで時間がなかったり、体力的に草むしりが難しかったりするご家庭では、広い庭の雑草対策は大きな課題ではないでしょうか。ここでは、コスト効率と持続性、そして景観を考慮した対策が求められます。

広い庭や庭全体の雑草対策についてまず考えられるのは、防草シートの上に砂利や人工芝を敷く方法です。初期費用はかかりますが、一度施工すれば長期間雑草を抑制でき、手入れの手間を大幅に削減できます。

特に人工芝は、見た目も良く、お子さんやペットが遊ぶスペースとしても活用できます。

広範囲に手軽に対策したい場合は、粒状の除草剤を撒くのも一つの手ですが、効果は一時的です。ただ、定期的な散布が必要です。

また、薬剤の使用に抵抗がある方や、景観を重視したい方には、グランドカバープランツを植えるという選択肢もあります。とはいえグランドカバーは、地面を覆う植物が雑草の生育を抑えてくれますが、完全に雑草をなくすのは難しく、ある程度の手入れは必要になります。

なので、私の現場経験上、基本的には防草シートと砂利をおすすめしています。

玄関アプローチ・通路の対策

玄関アプローチや通路は、家の顔とも言える場所であり、来客の目に最も触れるエリアですよね。そのため、玄関アプローチの雑草対策では、見た目の美しさと歩きやすさが特に重要になります。

雑草が生えていると、せっかくの住まいの印象も台無しになってしまいます。このエリアに適しているのは、地面をしっかりと固めて雑草の発生を物理的に防ぐ方法です。

例えば、固まる土は、自然な土の風合いを残しつつ、雑草を抑制できます。DIYも比較的容易ですが、強度や耐久性はコンクリートに劣ります。

よりデザイン性を重視するなら、レンガ敷きや自然石を使った石張り、コンクリート平板、タイルなどがおすすめです。素材や色、デザインの組み合わせで、おしゃれなアプローチを演出できます。

ただし、これらの方法は初期費用が高くなる傾向があり、施工にも技術が必要です。特にレンガや平板、タイルは、目地から雑草が生えてくる可能性があるため、目地処理をしっかり行うか、下準備で土を削って雑草を種ごと除去したり、クラッシャーランや砂やモルタルを敷いて根本的に雑草が生えない環境を作るとより効果的です。

私の現場経験上、特にDIYで失敗してしまったという人の大半は、下地作りが不足している事が多いです。

歩行性とデザイン性、そして予算のバランスを考えて、最適な素材を選ぶことが大切です。

家の基礎周り・犬走りの対策

家の基礎周り、いわゆる「犬走り」と呼ばれる狭い通路は、日当たりが悪く湿気がこもりやすいため、しつこい雑草が生えやすい場所の一つです。

建物のすぐ脇なので、犬走りの雑草対策は、見た目だけでなく、建物の保護という観点からも重要になります。ここに雑草が生い茂ると、常に地面が湿った状態になり、基礎コンクリートの劣化を早めたり、カビを呼び寄せる原因になったりする可能性があるからです。

また、狭くて作業しにくい場所でもあるため、一度対策したら効果が長持ちする方法を選ぶことをお勧めします。

最も一般的で効果的なのは、防草シートを敷いて、その上に砂利を敷く方法です。防草シートで雑草の発生を抑え、砂利でシートを保護しつつ、水はけも確保できます。砂利の代わりに、砕石を使うこともあります。

より確実に、永続的な対策をしたい場合は、コンクリートを打設するのも良いでしょう。初期費用はかかりますが、雑草の心配はほぼなくなります。

ただし、コンクリートにする場合は、水勾配をしっかり取って、雨水が基礎周りに溜まらないように施工することが非常に重要です。

除草剤を使う場合は、薬剤が基礎に影響を与えないか、種類をよく確認する必要があります。狭いスペースですが、建物を守るためにしっかり対策しておきたい場所ですね。

駐車場・カーポート周りの対策

毎日使う駐車場やカーポート周りも、意外と雑草が生えやすい場所です。特に、土や砂利敷きの駐車場では、タイヤで踏み固められていない部分からどんどん雑草が伸びてきてしまいますよね。

駐車場の雑草対策で最も重要なのは、車の重量に耐えられる強度と、永続的な防草効果です。最も確実で一般的なのは、やはりコンクリートやアスファルトで舗装することです。

初期費用は高くなりますが、一度施工してしまえば、雑草の心配はほとんどなくなり、日々の手入れは不要になります。車の出し入れもスムーズになり、雨の日でも足元が汚れません。

コストを抑えたい場合は、防草シートを使わず、直接厚めに砂利(砕石)を敷く方法もあります。ただし、車の重量によって砂利が沈みやすくなるため、使用する砕石の粒サイズや種類を選定するとともに、敷き厚(最低でも5cm~7cm程度)を十分に確保することが重要です。

砕石は13〜20mm程度の割栗石がおすすめで、敷設時にはプレートコンパクターなどで十分に転圧すると、沈下や雑草発生をより抑えられます。

砂利がタイヤで掘り返されたり、沈み込んだりすることもあるため、クラッシャーランなどの下地は必須です。

また、コンクリートやアスファルトの目地(スリット)から雑草が生えてくることもあるので、そうした隙間への対策(そもそもスリットを作らないや除草剤の使用など)も忘れずに行いましょう。

隣地との境界線の対策

お隣さんとの境界線付近の雑草は、見た目の問題だけでなく、ご近所付き合いにも影響しかねないデリケートな問題ですよね。

「うちの雑草がお隣に迷惑をかけていないか…」「お隣の雑草がうちの敷地に入ってきている…」など、気を使われている方も多いのではないでしょうか。

基本的に、境界線沿いは防草シートを隙間なく敷き、その上に砂利を厚めに敷くことで、雑草の発生を大幅に抑えられます。

しかし、ドクダミやスギナ、笹のように地下茎で伸びるしつこい雑草は、防草シートのわずかな隙間や端から顔を出すことがあります。シート自体を突き破るわけではなくても、こうして生えてくるケースがあるんですね。

そうした雑草を見つけたら、局所的に除草剤を使って早めに対処するのが効果的です。

ただし、除草剤を使う際は、薬剤がお隣の敷地に飛んだり流れ込んだりしないよう、細心の注意が必要です。風のない日に作業する、飛散しにくい粒状タイプを選ぶといった配慮をしましょう。

場合によっては、お隣さんと相談して一緒に対応するのも良い方法です。また、手入れを楽にするために、あえて境界付近には何も植えず、砂利敷きのままにしておく、というのも一つの考え方ですね。

物置周りなど狭い場所の対策

物置の裏や室外機の周り、建物の北側など、普段あまり目が届かず、手も入りにくい狭い場所も、気づくと雑草が生い茂っていることがありますよね。

日当たりが悪く湿気がちなことも多く、ジメジメした環境を好む雑草が生えやすいんです。こうした場所は頻繁に手入れするのが難しいですから、一度対策したら効果が長持ちする方法を選ぶのがおすすめです。

一番のおすすめは、やはり防草シートと砂利の組み合わせです。狭いスペースならDIYでも比較的取り組みやすいでしょう。シートが風で飛ばないようにピンでしっかり固定し、砂利で重しをするのがコツです。

次善策としては、コンクリートで地面を覆う方法が効果的です。ただし、コンクリートは透水性がないため、水はけを考慮して取り入れる必要があります。

また、一時的な対策にはなりますが、粒状の除草剤を定期的に撒く方法もあります。ただ、効果を持続させるには年に数回の散布が必要です。

また、狭い場所は湿気が溜まってカビや苔が発生しやすいことも。なので、下準備の時点で水はけを良くしておくことは、衛生面でも大切です。デッドスペースになりがちな場所こそ、しっかり対策して、すっきりさせておきたいですね。

花壇・家庭菜園・ガーデニングエリアの雑草対策

お花や野菜を育てる花壇や家庭菜園、ガーデニングを楽しんでいるエリアでは、雑草対策も一工夫必要ですよね。大切な植物を育てている場所ですから、当然除草剤などの薬剤は基本的に使えません。

花壇の雑草対策は、植物への影響を最小限に抑えつつ、雑草だけを効果的に抑制する方法を選ぶ必要があります。

最も確実で安全なのは、やはり手作業でのこまめな除草です。雑草が小さいうちに、根からしっかり抜き取るのがコツです。

手間を少しでも減らす工夫としては、マルチングが有効です。バークチップやウッドチップ、腐葉土などで土の表面を覆うことで、雑草の種が発芽するのを抑え、土の乾燥も防ぐことができます。見た目もおしゃれになります。

防草シートを使う場合は、植物を植える部分だけをカッターで切り抜いて使用します。シートが目立たないように、上からマルチング材を被せると良いでしょう。

ただし季節によって植え替えたり、ガーデニングを楽しみたい場合は、防草シートだと困難なので、マルチングをお勧めします。

また、グランドカバープランツを植えて、地面を覆ってしまうのも効果的です。這うように広がる植物が、雑草が生えるスペースを奪ってくれます。

ただし、植える植物によっては、手入れをしないと広がりすぎてしまうこともあるので注意が必要です。また、花壇に植えた植物の栄養を奪ってしまう可能性もあるので、花壇の場合はグランドカバーだけではなく、マルチングと併用するとよいでしょう。

花壇や菜園の周りの通路部分には、固まる土やレンガ、平板などを敷いて、雑草が生えにくい環境を作るのもおすすめです。

フェンス周りの雑草対策

おしゃれなフェンスを設置しても、その足元から雑草が生えてきてしまうと、せっかくの景観も台無しですよね。

特に、メッシュフェンスや縦格子のフェンスなどは、フェンスの基礎部分や支柱の周りが草刈り機などで処理しにくく、雑草が残りやすい場所です。

フェンス周りの雑草対策は、見た目をすっきりさせることと、手入れのしやすさを両立させることがポイントになります。

一般的な対策としては、フェンスの基礎に沿って防草シートを敷き、その上に砂利や砕石を敷く方法があります。シートを敷く際は、フェンスの基礎や支柱のギリギリまで、隙間なく敷き詰めるのがコツです。

よりしっかりと対策したい場合は、フェンスの基礎周りにコンクリートを打設したり、固まる土で固めたりするのも有効です。これにより、草刈り機を使う際も、フェンスを傷つける心配がなくなります。

除草剤を使う場合は、粒状タイプを選び、フェンスの材質(特に木製や樹脂製)に影響がないか確認してから使用しましょう。

また、隣地との境界にあるフェンスの場合は、薬剤が飛散しないように十分な配慮が必要です。つる性の雑草がフェンスに絡みついてしまうと、除去するのが非常に大変なので、雑草が小さいうちに早めに対策することが肝心です。

フェンス周りをきれいにしておくだけで、お庭全体の印象がぐっと良くなりますよ。

【方法別】家の周りに雑草が生えないようにする方法|選び方ガイド

家の周りの雑草対策についてお話しましたが、具体的にどういった方法なの?と気になったののではないでしょうか?

例えば「防草シートが良いって聞くけど、うちの庭にも合うのかな?」「砂利敷きと固まる土、どっちが良いんだろう?」「除草剤は手軽だけど、安全性は大丈夫?」など、どの方法を選べば良いのか迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。

ここでは、代表的な雑草対策の方法について、それぞれの特徴、メリット・デメリット、どんな場所や状況に適しているのか、そして選ぶ際のポイントを、プロの視点から詳しく解説していきます。

ご自身の目的や予算、かけられる手間などを考えながら、最適な方法を見つけるための参考にしてください。

【防草シート】を使った雑草対策|狭い通路・物置周りなど人通りが少ない場所向け

防草シートを使った雑草対策は、太陽光を遮断して雑草の生育を抑える、非常にポピュラーな方法です。

特に、狭い通路や物置周りなど、普段あまり人が立ち入らない場所の家の周り 雑草対策として、DIYでコストを抑えたい方に人気がありますよね。ホームセンターでも手軽に入手でき、比較的簡単に施工できるのが魅力です。

ただし、私の現場経験から言っても、シート選びは本当に重要です。安価なシートを使って数年で紫外線劣化でボロボロになり、「結局やり直しになって余計な費用と手間がかかった…」というお客様を何度も見てきました。

だからこそ、初期投資は多少かかっても、最低でも5年以上の耐用年数を謳っている、しっかりした厚みの高耐久性シートを選ぶことを強くお勧めしています。結局はその方が、長い目で見ればコストパフォーマンスが良いんですよ。

また、シートだけでは見た目が悪く、紫外線による劣化も早まるため、上に砂利やウッドチップ、人工芝などを敷くのが一般的です。

施工の際は、地面の除草と整地を徹底し、シートに隙間や破れがないように丁寧に敷き、ピンでしっかり固定することが何より重要。シートの重ねしろ(最低10cm以上)もケチらず確保してください。

下地処理と丁寧な施工が、防草シートの効果を最大限に引き出す鍵だと、現場でいつも感じています。

【砂利】を使った雑草対策|境界沿い・植栽周りなど景観を整えたい庭に最適

家の周り 雑草対策として、景観を整えつつ防犯効果も期待したいという方には、砂利を使った方法がよく検討されます。

特に境界沿いや植栽周りに敷くと、庭全体の印象が引き締まりますし、歩くと「ジャリジャリ」と音がするので防犯対策にもなると言われていますよね。様々な色や大きさの化粧砂利を選べば、庭のデザイン性を高めることも可能です。

ただし、「砂利を敷けば雑草は生えない」というのは大きな誤解です。私の経験上、砂利だけで雑草を完全に防ぐのはほぼ不可能です。

最低でも5cm、できれば7〜10cm程度の厚みで敷いても、砂利の隙間や、風で運ばれてきた土に種が落ちて発芽することがあります。

ですから、砂利の下には必ず防草シートを敷いてください。これが砂利を使った雑草対策の鉄則であり、最も効果的な方法です。

防草シートが雑草を抑え、砂利がシートを紫外線から保護し、景観を整える。この組み合わせがベストなんです。砂利の種類によって価格はピンキリですし、広い面積に敷くとなると、かなりの量と労力が必要です。搬入経路の確保も意外と重要ですよ。落ち葉掃除がしにくい点も考慮しておきましょう。

【除草剤(液体・粒状)】で庭の雑草を枯らす|広い庭・使っていないスペースに最適

「とにかく手っ取り早く雑草を枯らしたい!」という場合に、まず思いつくのが除草剤ではないでしょうか。

特に、広い庭全体や、普段あまり使っていない空き地のようなスペースの家の周り 雑草対策としては、手軽で即効性があるため、一時的な対策として利用されることが多いです。現場でも、広範囲の初期除草として使うことはあります。

除草剤には、葉や茎にかける液体タイプと、土に撒く粒状タイプがあります。根まで枯らすタイプ(移行型)と、かかった部分だけ枯らすタイプ(接触型)など、種類も様々です。

私の経験では、しつこい多年草には根まで枯らす移行型が効果的ですが、効果が出るまで時間がかかることもあります。

メリットは、広範囲の雑草を少ない労力で処理できる点ですが、効果はあくまで一時的です。特に土壌処理効果のないタイプは、しばらくするとまた生えてきます。根本的な雑草対策にはならない点は、しっかり理解しておいてください。

また、小さなお子様やペットがいるご家庭、家庭菜園や大切な植木の近くでは、安全性への配慮が最優先です。私自身も、お客様の状況を伺い、使用を控える、あるいは影響の少ない種類を選ぶなど、細心の注意を払っています。

使用する際は、必ず説明書を熟読し、適切な時期・天候を選び、保護具を着用するなど、安全管理を徹底してください。

【人工芝】で雑草対策|ドッグラン・子供用のプールスペースにおすすめ

「雑草の手入れは嫌だけど、緑の庭は欲しい…」そんな方に、近年非常に人気なのが人工芝です。見た目は天然芝に近く、水やりや芝刈りなどの手入れが一切不要で、一年中きれいな緑を楽しめます。

人工芝は特に、お子さんやペットが安全に遊べるスペース、ドッグラン、夏場のプール置き場など、多目的に使えるのも魅力です。

ただし、人工芝で雑草対策をする上で、絶対に欠かせないのが下地の防草シートです。これを敷かないと、人工芝の継ぎ目や排水穴から雑草が突き抜けてきて、「せっかく高いお金を払ったのに…」ということになりかねません。私の現場では、防草シート敷設は必須工程としています。

また、下地の整地と転圧、水はけ対策も非常に重要です。これを怠ると、表面がデコボコになったり、水たまりができたりして、見た目も悪く、人工芝の寿命も縮めてしまいます。

メリットは多いですが、初期費用が少々高めなこと、夏場は直射日光があたるところでは表面温度が高くなること、経年劣化することは理解しておく必要があります。DIYも可能ですが、きれいな仕上がりと耐久性を求めるなら、やはりプロに任せるのが安心です。

【固まる土】で雑草を防ぐ|通路・植栽周りにおすすめ

固まる土は、見た目は自然な土のようでありながら、水をかけるとカチカチに固まって雑草を防いでくれる、便利な舗装材です。

「コンクリートの無機質な感じは避けたいけれど、雑草はしっかり抑えたい」という方や、自然な風合いの通路を作りたい、植栽スペースの周りだけをきれいにしたいといった場合にぴったりですね。最近では、家の周りの雑草対策としてDIYで施工される方も増えています。

しかし、いくつか注意点もあります。まず、過信は禁物なのが強度です。コンクリートほどの強度は到底ありません。人が歩く程度の通路なら問題ありませんが、駐車場など車が乗るような場所には絶対に使わないでください。

また、私の経験上、DIYで特に失敗が多いのは、転圧不足と厚み不足です。これが原因で、せっかく施工したのにひび割れたり、数年で表面がボロボロになったりするケースを本当によく見かけます。

DIYで成功させるには、下地の除草・整地を徹底する事が重要です。例えば、コンパクターやタンパーなどを利用してしっかりと地面を転圧すること。これが非常に重要です。

また、一度固めてしまうと後で撤去するのが意外と大変という点も、頭に入れておく必要があります。

固まる土は、使う場所を選び、正しい手順で施工すれば、景観と防草効果を両立できる便利な材料です。ただし、耐久性には限界があることは、しっかり覚えておいてくださいね。

【コンクリート】で雑草対策|駐車場・駐輪場。犬走りや通路などにおすすめ

雑草対策として、最も確実で永続的な効果を求めるなら、やはりコンクリート打設が一番です。

一度しっかり施工してしまえば、基本的には雑草の心配から解放されます。特に、駐車場や駐輪場のように強度が必要な場所、犬走りや通路など、徹底的に雑草を抑えたい場所の家の周り 雑草対策としては、これ以上確実な方法はないでしょう。

メリットは、その圧倒的な防草効果と耐久性、そして手入れ不要という点です。

しかし、デメリットもあります。見た目が無機質になりがちなこと、夏場は照り返しでかなり暑くなること。そして、一度打設すると撤去が非常に困難である事です。「やっぱり土に戻したい」と思っても、簡単にはいきません。

また、水を通さないため、水勾配の計画が非常に重要です。これを間違えると、水たまりができてしまい、カビやコケの発生源になったり、通路の場合はとても歩きにくくなります。

施工は専門的な知識と技術が不可欠なので、DIYでの施工はお勧めではありません。

見た目を和らげる「刷毛引き」や「洗い出し」といった仕上げ方もあるので、おしゃれにしたい方は検討するとよいでしょう!

コンクリートは、まさに「最終手段」とも言える、強力な雑草対策です。

【レンガ】で庭をおしゃれに雑草対策|玄関アプローチ・通路をおしゃれに演出

レンガは、その温かみのある風合いと色合いで、玄関アプローチや庭の小道、花壇の縁取りなどをおしゃれに演出してくれる人気の素材ですよね。

「雑草対策もしたいけど、庭の雰囲気も大切にしたい」特に洋風のデザインがお好みの方にとって、レンガを使った雑草対策は魅力的な選択肢です。耐久性も高く、年月とともに味わいが増すのも良いところです。

ただし、レンガ敷きで雑草対策を行う場合、一番のポイントは目地(レンガとレンガの隙間)の処理です。

ここから必ずと言っていいほど隙間から雑草が生えてきます。現場でも、目地処理が甘いために後々苦労されているケースを見かけます。

また、下地作りも非常に重要です。地面をしっかり転圧し、砕石や砂で路盤を作らないと、レンガが沈んだり、ガタついたりしてしまいます。

より確実に雑草を防ぐなら、レンガの下にモルタルを敷くのも有効な手段です。レンガ自体も安くはありませんし、一つ一つ水平を見ながら並べていく施工には手間と技術が必要なので、費用は高めになります。

DIYも不可能ではありませんが、きれいで長持ちする仕上がりを求めるなら、プロに任せるのが賢明です。

【コンクリート平板】で雑草対策|通路・玄関アプローチ・BBQスペースにおすすめ

コンクリート平板は、正方形や長方形など、様々なサイズや色、表面仕上げがあり、デザイン性と実用性のバランスが良い雑草対策として人気があります。

通路や玄関アプローチ、テラスやバーベキューを楽しむスペースなど、人が歩いたり活動したりする場所の家の周り 雑草対策に適しています。

平板を敷けば、その下の雑草は抑えられますが、やはり問題になるのは平板と平板の間の目地です。ここから雑草が生えてくるのをどう防ぐかがポイントになります。

対策としては、目地をモルタルで埋める、珪砂(けいさ)などの細かい砂を入れて固めるタイプの目地材を使うといった方法があります。ただし私の経験では、目地から雑草が生えてくる原因は、目地に土やほこりが溜まっていたり、周囲に雑草が生え茂っている箇所が多いと生えてくる傾向にあります。

なので、レンガの目地の雑草を防ぐには、周囲の環境の問題も考慮して対策を打つことが重要です。

また、下地作りも重要で、地面を平らに整地し、砂を敷いて高さを調整しながら一枚一枚設置していきます。下地がしっかりしていないと、歩いた時にガタついたり、最悪の場合割れたりします。

コンクリート平板はDIYでもチャレンジしやすいですが、きれいで長持ちさせるには、丁寧な下地作りと目地処理が不可欠です。

【タイル】で庭をおしゃれに雑草対策|洗濯干し場やテラス周りにおすすめ

タイルを使った雑草対策は、高級感があり、非常に美しい仕上がりになるのが最大の魅力です。

特に、リビングから続くテラスやバルコニー、洗濯物干し場など、見た目の良さと掃除のしやすさが求められる場所の家の周り 雑草対策として選ばれます。タイルは耐久性が高く、汚れも水洗いでサッと落とせるので、きれいな状態を長く保てます。

デザインや色も豊富で、住まいの雰囲気に合わせてコーディネートできるのも良い点です。

ただし、初期費用はかなり高額になります。タイル自体の価格もさることながら、下地となるコンクリートの打設がほぼ必須であり、タイルを水平に、目地幅を均一に貼り付けていく施工には高度な技術が必要だからです。DIYでの施工はまず無理と考えた方が良いでしょう。

また、タイルは表面が滑らかなので、雨の日などは滑りやすいというデメリットがあります。

屋外で使う場合は、必ず滑りにくい表面加工(ノンスリップ加工)が施されたタイルを選ぶように、私もお客様には必ずお伝えしています。

費用はかかりますが、タイルは、機能性とデザイン性を高いレベルで両立させたい場合に検討する、上質な選択肢と言えます。

【 石張り(乱張り)】で雑草対策|玄関・アプローチなど来客ゾーンに最適

自然石を使った石張り、特に様々な形の石を組み合わせて張っていく「乱張り」は、高級感と重厚感があり、世界に一つだけの空間を演出できる、非常に贅沢な雑草対策です。

主に、玄関アプローチや門周りなど、家の顔となる来客ゾーンに用いられることが多いです。「他とは違う、こだわりの外構にしたい」という方にとって、石張りは憧れの仕上げかもしれません。自然石ならではの風合いと耐久性は、やはり格別です。

石張りも、レンガやタイルと同様、石と石の間の目地処理が雑草対策の鍵となります。通常はモルタルで目地を埋めますが、ここをしっかり、丁寧に施工しないと、後々目地から雑草が生えてきて、せっかくの高級感が台無しになってしまいます。現場では、目地の深さや幅にも気を配って施工しています。

石材自体が高価な上に、一つ一つの石の形を見ながら加工し、バランス良く配置していく施工には、非常に高度な職人技と手間がかかります。

下地にコンクリートを打つことで駐車場にもつかえます。石張り(乱張り)は、最高の質感とオリジナリティを求める場合に選ばれる、特別な仕上げと言えるでしょう。

【低木の植栽やグランドカバー】などの植物で雑草対策|庭・花壇・家庭菜園に最適

「薬剤は使いたくないし、コンクリートや砂利で覆うのも味気ない…」そんな自然な雰囲気を大切にしたい方には、植物の力を借りて雑草を抑える方法があります。

地面を覆うように広がるグランドカバープランツや、密に茂る低木を植えることで、雑草が生えるスペースを奪い、日光を遮ってその生育を抑制します。

庭の一部や花壇、家庭菜園の周り、法面(斜面)などの家の周り 雑草対策として、景観を楽しみながら雑草の手間を減らせます。

ただし、「植えれば雑草が生えなくなる」というわけではありません。特に植え付け初期や、植物が十分に茂るまでは、こまめな除草が必要です。

また、選ぶ植物によっては、生育旺盛すぎて手入れをしないと他の植物の領域まで侵食したり、冬場に枯れて見た目がだらしなくなったりもします。

私の経験上、その土地の気候や日当たり、土壌に合った、丈夫で管理しやすい植物を選ぶことが非常に重要です。例えば、日向なら繁殖力の強いヒメイワダレソウ、日陰ならリュウノヒゲなどが定番ですが、他にも様々な種類があります。

グランドカバーは、手間がゼロになるわけではありませんが、緑を楽しみながら、雑草の勢いをある程度コントロールできる、環境に優しい方法です。完全に雑草をなくすというより、「雑草よりも早く、広く地面を覆ってもらう」という考え方が近いかもしれませんね。

ちょっと待ってください。ここまでは「一般的な話」です。

ここまで基礎知識を解説しましたが、これらはあくまで「教科書通りの話」です。

実際には、「お庭の形状や広さ」「ご予算」「今後の使い道」など、お客様それぞれの条件によって、選ぶべき正解は全く別のものになります。

自分の庭の条件を無視して選んでしまうと、「せっかくやったのに、すぐ雑草だらけになった」という失敗につながりかねません。

ここから先は、「自分の庭の場合はどう判断すればいいのか?」 失敗しないための具体的な基準を解説します。

あなたの庭はどのパターンに当てはまるか? ぜひ続きを読んで確認してみてください。 👇

参考:もし「自分で判断するのは不安」という方は、【奈良県限定】失敗しない「プロの現地診断」をご覧ください >

家の周りの雑草、草だらけの庭を放置するとどうなる?

庭や家の周りに生い茂る雑草を見て、「まあ、そのうちやろう…」と後回しにしてしまう気持ち、よくわかります。ですが、草だらけの庭を放置すると、見た目の問題だけでなく、様々なリスクを引き起こす可能性があるんです。

特に、一戸建てにお住まいの場合、敷地内の管理は所有者の責任となります。放置することで、ご自身だけでなく、ご近所にも迷惑をかけてしまうケースも少なくありません。まずは、雑草を放置することで具体的にどのような問題が起こりうるのか、しっかりと認識しておきましょう。

雑草が伸び放題の庭は、まず見た目が非常に悪くなりますよね。せっかくのマイホームも、雑草が生い茂っているだけで荒れた印象になり、景観を損ねてしまいます。これは単に気分の問題だけでなく、不動産としての資産価値にも影響を与える可能性があります。

さらに深刻なのは、害虫の発生源になることです。蚊やダニなどが雑草の中に潜みやすくなり、庭に出るのが億劫になるだけでなく、家の中にまで侵入してくることも。

ムカデやゲジゲジ、場合によってはスズメ蜂などが巣を作り住み着いてしまうケースも私の経験上、決して珍しくありません。これらの害虫は、アレルギーの原因になったり、刺されたり咬まれたりする危険もあります。

また、雑草は建物の劣化を早める原因にもなり得ます。特に家の基礎周りに雑草が生い茂ると、常に湿った状態になりやすく、基礎コンクリートの劣化やシロアリの発生リスクを高めます。伸びたツルが外壁を伝って、塗装を傷めたり、雨樋を詰まらせたりすることもあります。

防犯上の観点からも、雑草の放置は好ましくありません。庭が荒れている家は、管理が行き届いていない印象を与え、空き巣などの犯罪者に狙われやすくなると言われています。見通しが悪くなることで、不審者が隠れやすくなるという側面もあります。

そして、見過ごせないのが、何といっても近隣トラブルの種になることです。雑草の種が風に乗って隣の敷地に飛んでいったり、伸びた枝葉が境界線を越えてしまったりすると、ご近所との関係が悪化する原因になりかねません。

特に、景観を大切にする地域では、注意が必要です。このように、雑草の放置は百害あって一利なし、と言っても過言ではないのです。

雑草対策はDIY?それとも業者に依頼?「家の周り」の状況別 判断ポイント

家の周りの雑草対策、具体的な方法が見えてきたところで、「これって自分でできる? それともプロに頼むべき?」と悩みますよね。

家の周りと言っても、場所や選ぶ対策方法によって、DIYの難易度や現実性は大きく変わってきます。ここでは、「こういう場所・方法ならDIYでも可能」「これはプロに任せた方がいい」という、より具体的な判断ポイントを、私の経験からお伝えします。

DIYで挑戦しやすいケース・場所と注意点

比較的DIYで取り組みやすいのは、以下のようなケースです。

- 対策方法:

- 防草シート+砂利敷き: 最もDIY向き。ただし、シートの質と下地処理が重要。

- 固まる土: DIYキットも多いが、強度や耐久性は過信禁物。通路程度まで。

- 簡単なコンクリート平板敷き: 水平出しや目地処理がポイント。

- 場所・状況:

- 狭い範囲: 犬走り、物置周り、通路の一部など、10㎡未満程度の平坦な場所。

- 体力と時間に余裕がある: 除草・整地・材料運搬は思った以上に重労働です。

- 仕上がりに完璧を求めすぎない: プロのような精度を出すのは難しいです。

DIYでやる場合の最低限の注意点:

- 下地処理(除草・整地・転圧)が命!: これを怠ると、どんな対策も効果半減。雑草の根は徹底的に除去し、地面はしっかり固めましょう。

- 材料選びは妥協しない: 特に防草シートは、安物買いの銭失いになりがち。耐久性のあるものを選びましょう。

- 無理は禁物: 少しでも「難しい」「大変だ」と感じたら、途中で業者に切り替える勇気も大切です。

DIYなら費用は抑えられますが、手間と時間、そして失敗のリスクも考慮して判断してください。

プロ(業者)に任せるべきケース・場所

以下のような場合は、無理せずプロの業者に依頼することを強くおすすめします。

- 対策方法:

- コンクリート打設、アスファルト舗装: 専門知識、技術、機材が必須。DIYはまず不可能です。

- タイル張り、自然石の石張り(乱張り含む): 高度な技術と経験が必要。DIYではまずきれいに仕上がりません。

- 広範囲の人工芝施工: 下地作りとシートの張り方が仕上がりと耐久性を左右します。

- 複雑なデザインのレンガ敷き: 水平出し、勾配計算、目地処理など、技術が必要です。

- 場所・状況:

- 広い範囲: 庭全体、駐車場全体など、10㎡を超えるような広さ。

- 駐車場や車が乗る可能性のある場所: 強度計算や適切な施工が不可欠です。

- 傾斜地や複雑な地形: 整地や水勾配の計画が難しいです。

- 体力に自信がない、時間がない: 無理して体を壊したり、中途半端になったりするより確実です。

- きれいで長持ちする、高品質な仕上がりを求める: やはりプロの技術にはかないません。

- しつこい地下茎雑草(スギナ、笹など)が蔓延している: 徹底的な根の除去が必要な場合、業者の方が確実です。

業者に依頼すれば費用はかかりますが、手間がかからず、確実で美しい仕上がりが期待でき、保証が付く場合もあります。長い目で見れば、結果的にコストパフォーマンスが良いことも少なくありません。

信頼できる業者選びのポイント(要点)

業者に依頼すると決めたら、良いパートナーを見つけることが重要です。

- 「家の周り」の外構・雑草対策の実績を必ず確認する。

- 見積もり書に内訳明細が具体的に書かれているかをしっかり確認する。

- 担当者がこちらの話をよく聞き、丁寧に説明してくれるか見極める。

- 契約内容を書面で確認する。

特に、担当者があなたの話をよく聞き丁寧に説明してくれるかどうかはとても重要です。現場をみて立ち話で終わる事が多いので、安さだけで選ばず、しかっかりと話を聞いてくれる信頼できる業者を選びましょう。

最終チェック!あなたの状況に合った選び方

さあ、あなたの家の周りの状況に照らし合わせて、最終判断をしてみましょう。

- □ 対策したい場所は平坦で10㎡未満ですか?

- □ 選んだ対策方法は防草シート+砂利など、比較的簡単なものですか?

- □ 体力と時間に十分な余裕がありますか?

- □ 仕上がりはそこそこでも、とにかく費用を抑えたいですか?

- ⇒ YESが多いなら、DIYに挑戦してみる価値あり!

- □ 対策したい場所は広い、傾斜がある、駐車場ですか?

- □ コンクリート、タイル、石張り、広範囲の人工芝などを検討していますか?

- □ 体力や時間に自信がないですか?

- □ きれいで長持ちするプロの仕上がりを求めていますか?

- ⇒ YESが多いなら、迷わず業者に相談しましょう!

もちろん、「通路はDIY、駐車場は業者」のように、場所によって使い分けるのも賢い選択です。ご自身の状況に合わせて、最適な方法を選んでくださいね。

雑草対策をした庭のリフォーム事例

「言葉で説明されても、実際にどんな風に変わるのかイメージが湧かない…」そう思われる方もいらっしゃるでしょう。ここでは、私たちが実際に手がけた、あるいはよく見られる雑草対策のリフォーム事例をいくつかご紹介します。

雑草だらけだったお庭が、どのように生まれ変わるのか。ビフォーアフターの写真(ここでは文章で描写します)や、どのような工事を行い、どれくらいの費用がかかったのか、そしてお客様がどのように満足されたのか、具体的な事例を通して、ご自宅の雑草対策のヒントを見つけていただければ幸いです。

外構の雑草対策リフォーム事例

「夏場の雑草、草むしりが本当に大変で…」「犬と子供が平日でも一緒に遊べる庭が欲しい」。これは、奈良県香芝市にお住まいだった河崎様から実際に伺ったお悩みです。

庭はあるものの、雑草の手間に加えて、お子様と愛犬が安心して遊べるスペースがないことが課題でした。また、「ネットで業者を探しても、実際に工事する人が別だと話が通りにくいのでは?」という不安もお持ちでしたね。

そこで私たちがご提案したのは、雑草対策と家族が楽しめる空間づくりを両立するリフォームです。まず、雑草対策の核として採用したのが「庭マサ」と呼ばれる固まる土です。砂利と違って落ち葉の掃除がしやすく、ワンちゃんも歩きやすい。

さらに土色だけでなくオレンジなどのカラーも選べ、見た目もおしゃれに仕上がります。今回はワンちゃん用のドッグランスペースとして、明るいオレンジ色を選定しました。これで、面倒な草むしりから解放されます。

さらに、お子様が楽しめるように砂場や、コンクリートにケンケンパができるサークルを設置。愛犬の足跡を那智石でデザインする遊び心も加えました。目隠しフェンスも設置し、プライベートな空間を確保。

施工中には、フェンスの柱位置に予期せぬブロック基礎が現れるハプニングもありましたが、そこは経験でカバー。柱位置を調整し、コンクリートでしっかり固定して強度を確保しました。こういう現場での臨機応変な対応力も、業者選びでは大切ですよね。

工事後、奥様が「庭に置くベンチを主人と考えるのが楽しくて」と笑顔でお話しされていたのが印象的でした。雑草の悩みから解放されただけでなく、家族が自然と庭に出て、一緒に過ごす時間が増えたことが何よりの成果だと感じています。

この事例のように、固まる土は防草効果と機能性、デザイン性を兼ね備えた有効な選択肢ですし、雑草対策に加えて家族のライフスタイルに合わせたプラスアルファの提案が、庭への満足度を大きく高めてくれます。

芝生が雑草だらけになった庭の再生リフォーム事例

「芝刈りが年々大変で、夏は体力的に限界…」「よく見たら芝生じゃなくてほとんど雑草なんです」。奈良市にお住まいのT様は、広いお庭の芝生管理に長年悩んでおられました。

雑草が蔓延し、刈り取り後の掃除も重労働。さらに、洗濯物を干すテラス下は水はけが悪く、雨の日はぬかるんで危険な状態でした。

原因は、芝生管理の手間と、根が強い雑草の繁殖、そして管理するには広すぎる面積にありました。芝刈りだけでは雑草の根は残り、かえって勢いを増してしまいます。

そこで、芝生を全面的に撤去し、ローメンテナンスな庭へリフォームすることをご提案。まず、芝生と雑草を根こそぎ丁寧に撤去・処分。これが防草対策の重要な第一歩です。

次に、庭全体に防草シートを敷き詰め、その上に砂利を敷設しました。これで、T様を悩ませていた重労働から解放されます。

洗濯物干し場のテラス下は、コンクリートを打設して足元を安全に。さらに、雨水がコンクリート上を流れないよう、排水パイプを地中に埋設し、水はけ問題を根本的に解決しました。

単に雑草対策をするだけでなく、庭を歩きやすくするための自然石の通路や、奥様が楽しめる小さな花壇スペースも設け、庭全体の機能性とデザイン性も向上させました。

このリフォームにより、T様は芝生管理の悩みから解放され、安全で手入れの行き届いた美しい庭を取り戻されました。手に負えなくなった芝生の庭は、防草シートやコンクリートなどを活用し、管理しやすい庭へと作り変えるのが有効な解決策と言えるでしょう。

花壇・家庭菜園・ガーデニングエリアをおしゃれに雑草対策した事例

「庭に出て花を育てるのは好きだけど、足腰が悪くなってきて草むしりが大変…」。これは、奈良県大和郡山市にお住まいのT様のお悩みでした。

日々の手入れが行き届いているお庭でしたが、それでも生えてくる雑草の管理が、ご高齢のT様には大きな負担となっていました。

そこで、ガーデニングを楽しみつつ、雑草の手間を大幅に減らすリフォームをご提案しました。

まず、T様が楽な姿勢で作業できるよう、枕木を使って少し高さのある花壇(レイズドベッド)を作成。

枕木に腰掛けながら手入れができるように高さを調整し、中央部にも手が届きやすいよう手すりも設置しました。これで、しゃがむ辛さから解放されます。

雑草対策としては、基本的な防草シートの敷設に加え、その上に敷く素材を工夫しました。通常の砂利は、細かい砂や土が付着しており、それがシートの上に溜まって新たな雑草の温床になることがあります。

そこで今回は、比較的砂や土の付着が少ない「白川石(白系の砂利)」を選定。これにより、シート上での雑草の発生をさらに抑制し、防草効果を高めることを狙いました。見た目も明るく、植えた花々がより一層引き立ちます。

さらに、寒い冬でもガーデニングを楽しんだり、洗濯物を干したりできるよう、サンルームも設置。透明な屋根パネルで、冬でも暖かい日差しを取り込めるようにしました。

このリフォームにより、T様は身体への負担を減らしながら、大好きなガーデニングを続けられるようになりました。雑草の心配なく、すっきりとした美しい庭で、花々のお手入れを楽しんでおられます。

このように、使う素材を工夫したり、作業しやすい花壇設計を取り入れたりすることで、高齢の方でも無理なく楽しめる、ローメンテナンスなガーデニング空間を作ることが可能です。

雑草だらけの庭の雑草の予防と除草時期

雑草対策は、一度やったら終わり、ではありません。特に、防草シートや砂利敷き以外の方法(除草剤や手作業など)を選んだ場合や、対策が不十分だった場合は、やはり雑草が生えてきてしまいます。

しかし、雑草の性質を知り、適切な時期に予防や除草を行うことで、その手間を大幅に減らすことができます。「いつ、何をすれば効果的なの?」そんな疑問にお答えするために、ここでは雑草の予防と除草のタイミングについて、プロの視点から解説します。

庭の雑草は早めに除去・処理すると手入れが楽になる理由

「雑草が小さいうちに抜いた方が良い」とはよく言われますが、その理由はご存知でしょうか? これには、ちゃんとした根拠があるんです。

まず、雑草が小さいうちは根がまだ浅く、土にしっかりと張っていないため、軽い力で簡単に、しかも根こそぎ抜き取ることができます。これが、ある程度大きくなってしまうと、根が深く、広く張ってしまい、途中でちぎれたり、完全に抜き取るのが難しくなったりします。

なぜ根から抜いた方が良いかというと、残った根からまた再生してしまうことが多いからです。(厳密に言うと、生長点以下で刈り取れば雑草は生えてこない)

そして、もう一つ非常に重要なのが、「種をつける前に除去する」ということです。多くの雑草は、驚くほどの数の種を作ります。その種が地面に落ちたり、風で飛ばされたりして、翌年以降、さらに多くの雑草が生える原因となるのです。

花が咲く前、種ができる前に抜き取ることができれば、将来的な雑草の発生を大幅に減らすことができる、というわけです。

つまり、雑草を「小さいうちに」「種をつける前に」除去することは、その場の労力を減らすだけでなく、将来的な雑草の発生を予防するという意味でも、非常に効果的なのです。「少し面倒だな」と思っても、早め早めの対策が、結果的に一番楽になる、ということですね。

春(4月・5月)の雑草対策|成長シーズン前に準備する

春、暖かくなってくると、冬の間眠っていた雑草たちが一斉に目を覚まし、ぐんぐん成長を始めます。4月から5月にかけては、まさに雑草の成長シーズンの始まりであり、この時期の対策が、夏の雑草の状況を大きく左右すると言っても過言ではありません。

この時期の雑草は、まだ小さくて柔らかく、根も浅いものが多いため、手で抜き取るのが最も効果的です。地面が雨上がりなどで少し湿っていると、さらに抜きやすくなります。

暇つぶしに庭をチェックし、生え始めの小さな雑草を見つけたら、すぐに根から抜き取るとよいでしょう。

また、春は防草シートや砂利敷き、固まる土などの根本的な雑草対策を行うのにも適した時期です。本格的な夏の暑さが来る前に作業を終えておけば、その後の管理が非常に楽になります。

もし除草剤を使う場合は、これから生えてくる雑草を抑える効果のある土壌処理型(粒状)の除草剤を、雑草が生え始める前の早春に撒いておくのも有効です。ただし、使用する際は、周辺の植物への影響や安全性に十分注意してください。

梅雨に入る前に一度、庭の雑草をリセットしておくことが、夏を快適に過ごすための重要なポイントになります。

冬の雑草対策|オフシーズンの予防策

冬は、多くの雑草の生育が止まったり、枯れたりするため、雑草対策は「オフシーズン」と思われがちです。しかし、この時期にできる予防策を行っておくことで、春以降の雑草の発生を抑えることができるのです。油断は禁物ですよ。

まず、冬でも枯れずに地面に張り付くように葉を広げている雑草(ロゼット状の雑草など)を見つけたら、今のうちに除去しておきましょう。これらは寒さに強く、春になると一気に成長を始める厄介な存在です。

根がしっかり張っていることが多いので、スコップなどで根ごと掘り起こすのが確実です。最近では、雑草フォークなどもホームセンターで手に入るので、手軽に雑草を駆除したい方にはお勧めです。

また、秋に枯れた雑草の枯れ草や、落ち葉なども、そのままにしておくと雑草の種が隠れる温床になったり、土壌の養分になったりします。冬の間にきれいに掃除しておくことで、春の雑草の発生を抑制する効果が期待できます。

さらに、冬は土壌改良を行うのにも適した時期です。堆肥や腐葉土などを土に混ぜ込むことで、土壌環境を整え、有用な微生物を増やすことができます。健康な土壌は、結果的に雑草が生えにくい環境を作ることにもつながります。

そして、庭作業が少なくなる冬は、防草シートや砂利敷き、固まる土、コンクリート打設などの対策工事を行う絶好のチャンスでもあります。春の雑草シーズンが始まる前に、根本的な対策を済ませておくことで、翌年からの手入れが格段に楽になりますよ。

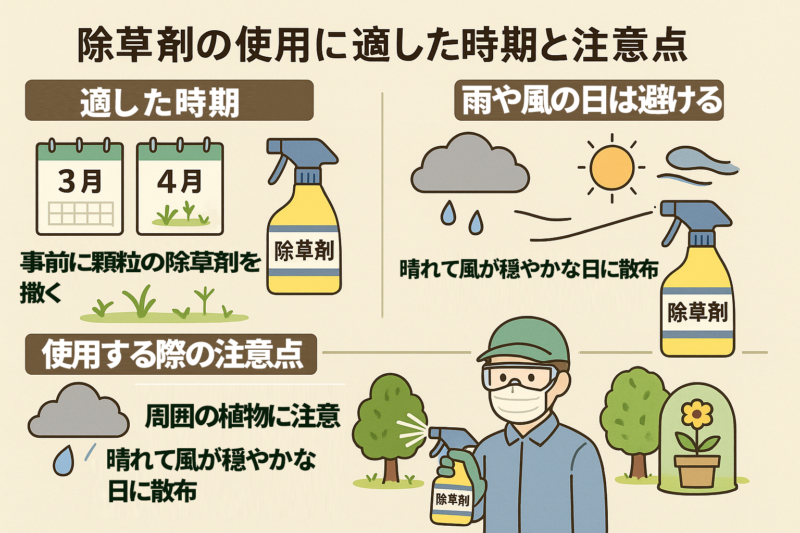

除草剤の使用に適した時期と注意点

手軽に雑草を処理できる除草剤ですが、その効果を最大限に引き出し、安全に使用するためには、適切な時期と使い方を守ることが非常に重要です。

除草剤(液体)が最も効果を発揮するのは雑草が活発に成長している時期、つまり春から夏(特に梅雨明け後など)です。雑草が薬剤を吸収しやすく、根まで枯らすタイプの除草剤(液体・茎葉処理型)の効果が出やすいためです。

特にお勧めなのは、春3月・4月・5月頃に顆粒の除草剤を撒いて事前に発生率を抑えておきます。夏ごろに、少量の雑草が生えてくるので、それらは液体の除草剤で枯らします。(手で抜いても構いません)

要するに生長する前に、対処しておくことで後の草取りが劇的に楽になるということです。

逆に、雑草の生育が鈍る冬場は、効果が出にくい場合があります。

使用する際の天候も重要です。雨の日や、雨が降りそうな日は避けましょう。薬剤が雨で流されてしまい、効果が薄れるだけでなく、意図しない場所に流れ出てしまう危険性があります。

風が強い日も、薬剤が飛散して、隣家や大切な植物にかかってしまう恐れがあるので避けるべきです。晴れた日の午前中など、風が穏やかで、散布後しばらく雨が降らないタイミングを狙うのがベストです。

使用する際は、必ず製品のラベルや説明書をよく読み、記載されている使用量や希釈倍率を守ってください。濃すぎると植物への害が大きくなり、薄すぎると効果が出ません。

また、マスク、手袋、保護メガネ、長袖長ズボンなどを着用し、薬剤が皮膚に付着したり、吸い込んだりしないように、安全対策を徹底しましょう。

特に注意が必要なのは、周辺の植物への影響です。枯らしたくない庭木や花、家庭菜園の野菜などに薬剤がかからないように、細心の注意を払ってください。必要であれば、カバーをかけるなどの養生をしましょう。

小さなお子様やペットがいるご家庭では、散布後、薬剤が乾くまで立ち入らないようにするなどの配慮も不可欠です。除草剤は便利なものですが、そのリスクも理解した上で、正しく安全に使用することが大切です。

⚠️ 注意:この方法が「あなたの庭」に合うとは限りません

ここまで一般的な方法や原因・選び方などを解説してきましたが、ここに書いてある方法が、あなたのお庭にとってはむしろ逆効果(悪手)になるケースもあります。

間違った方法を選んでしまい、数年後にやり直すことになるケースは後を絶ちません。

そこで「自分の庭の場合はどう判断すればいいのか?」 気になる方は、こちらの「【奈良県限定】現地確認による診断」のページを確認してみてください。

奈良県限定!

雑草対策に関するよくある質問(FAQ)

ここまで、家の周りの雑草対策について、場所別・方法別の対策や、DIYと業者の選び方などを詳しく解説してきましたが、それでもまだ疑問に思う点や、よく分からないことがあるかもしれません。

ここでは、お客様から特によくいただく質問や、多くの方が疑問に感じている点について、Q&A形式で分かりやすくお答えしていきます。これを読めば、あなたの雑草対策に関する疑問が解消されるはずです。

- 家の周りの雑草を放置するとどうなる?

家の周りの雑草を放置すると、様々な問題が発生する可能性があります。まず、見た目が悪くなり、家全体の印象を損ね、資産価値の低下につながることもあります。

次に、蚊、ダニ、ムカデ、ヘビなどの害虫の発生源となり、アレルギーの原因や刺咬被害のリスクが高まります。

また、雑草が常に湿気を保つことで、建物の基礎の劣化を早めたり、シロアリを呼び寄せたりする可能性も。さらに、伸びた雑草は防犯上の死角を作り、空き巣などに狙われやすくなるとも言われています。

そして、雑草の種が飛んだり、枝葉が越境したりすることで、近隣トラブルに発展するケースも少なくありません。このように、雑草の放置は多くのデメリットがあるため、早めの対策をおすすめします。

- 雑草を生えてこないようにするにはどうしたらいいですか?

雑草を根本的に生えてこないようにするには、雑草が生育するために必要な「光」「水」「土(生育スペース)」のいずれかを奪う物理的な対策が最も効果的です。

- 光を遮断する: 防草シートを敷くのが代表的な方法です。太陽光を遮ることで、雑草の光合成を妨げ、生育を抑制します。

- 土壌を覆う: 地面を物理的に覆ってしまう方法です。

- 砂利や砕石: 防草シートと併用するのが基本です。

- 人工芝: 見た目も良く、手入れ不要ですが、初期費用がかかります。

- 固まる土: 自然な風合いで固められますが、強度はコンクリートに劣ります。

- コンクリート、アスファルト: 最も確実ですが、費用が高く、見た目が無機質になります。

- レンガ、タイル、平板、石張り: デザイン性が高いですが、費用がかかり、目地処理が重要です。

- 他の植物で覆う: グランドカバープランツを密に植えることで、雑草が生えるスペースを減らす方法です。景観は良くなりますが、完全な抑制は難しく、手入れも必要です。

除草剤は一時的に枯らすことはできますが、根本的に生えてこなくする対策ではありません。ご自宅の状況や予算、求める景観に合わせて、これらの方法を組み合わせるのがおすすめです。

- 防草シートの代わりになるものは?

防草シートは手軽で効果的な方法ですが、「見た目がちょっと…」「もっと自然な方法はないの?」と感じる方もいらっしゃるかもしれませんね。防草シートの代わりとして考えられるものには、以下のようなものがあります。

- 砂利・砕石: 単体でもある程度の防草効果はありますが、厚く敷く必要があり、隙間から生えてくることも。防草シートと併用するのが最も効果的です。

- ウッドチップ・バークチップ: 見た目が自然で、土壌の乾燥防止にもなりますが、防草効果はシートより劣り、数年で分解されるため補充が必要です。マルチング材として使われることが多いです。

- 固まる土: 地面を固めて雑草を防ぎます。自然な風合いですが、強度はコンクリートに劣り、ひび割れのリスクもあります。

- 人工芝: 見た目が良く手入れ不要ですが、下に防草シートが必要です。

- グランドカバープランツ: 植物で地面を覆いますが、完全に雑草をなくすのは難しく、手入れも必要です。

- ダンボール: 一時的な対策としては使えます。光を遮断しますが、数ヶ月〜1年程度で分解されます。見た目は悪いです。

- 古いカーペットやブルーシート: 見た目が悪く、水はけも悪化させ、劣化も早いため、あまりおすすめできません。

それぞれにメリット・デメリットがありますので、目的や場所、予算に合わせて検討してみてください。多くの場合、防草シートと何かを組み合わせるのが、最も確実で効率的な方法と言えるでしょう。

- 戸建ての庭に雑草が生えないようにするにはどうしたらいいですか?

戸建ての庭に雑草が生えないようにするには、前述の「雑草を生えてこないようにするにはどうしたらいいですか?」の回答と同様に、物理的に雑草の生育条件を奪うことが基本になります。戸建ての庭は、場所によって使い方や環境が異なることが多いですよね。例えば、

- 人がよく歩く通路やアプローチ: 固まる土、レンガ、平板、タイル、石張り、コンクリートなどで舗装する。

- 駐車場: コンクリートやアスファルトで舗装するのが最も確実。次点で防草シート+厚めの砂利(砕石)。

- 庭の広いスペース: 防草シート+砂利、防草シート+人工芝、またはグランドカバープランツ。

- 植栽スペース、花壇: マルチング(ウッドチップ、バークチップなど)、手作業でのこまめな除草。周りをレンガなどで囲う。

- 犬走り、物置周りなど狭い場所: 防草シート+砂利、固まる土、コンクリート。

- 隣地との境界: 防草シート+砂利、コンクリート(基礎部分)。

このように、庭の場所ごとに最適な対策方法を選び、組み合わせて施工するのが、戸建ての庭全体の雑草を効果的に抑えるための現実的なアプローチです。

どこにどれくらいの予算と手間をかけるか、庭をどのように使いたいかを考えながら、計画を立てることが重要です。DIYで行うか、業者に依頼するかも含めて、ご自身の状況に合った方法を選んでくださいね。